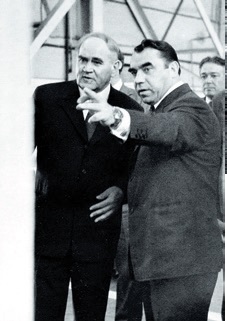

Перерыв в работе. Рядом с Н.Д. Кузнецовым полковник В.М.Бекмаматов

В 1958 году для г. Куйбышева с его военно-промышленным потенциалом началась космическая эпопея, что весьма заинтересовало иностранные разведки. Для оперативной защиты авиационно-ракетного комплекса руководством КГБ СССР был предпринят ряд режимно-секретных мер, в том числе создание аппарата прикомандированных сотрудников к режимным и особо режимным предприятиям. Когда возник вопрос об организации такой службы на «фирме» Генерального конструктора, Героя Социалистического Труда Н.Д.Кузнецова, Николай Дмитриевич остановил свой выбор на В.М.Бекмаматове. Конструктор, блестяще разбиравшийся не только в различных направлениях науки, отраслях техники, передовых технологиях, но и в людях, полностью доверял Вали Муттафиковичу (близкие друзья и сослуживцы называли его Валентином Михайловичем), которого знал не один год как исключительно порядочного и делового офицера органов госбезопасности.

В. М. Бекмаматов в годы Великой Отечественной войны

В первой половине 50-х годов он был направлен в Куйбышев, в поселок Управленческий, после окончания с отличием ордена Ленина высшей школы НКВД, которая перебазировалась в начале Великой Отечественной войны в Алма-Ату. Путь Вали в органы безопасности начался в послевоенное время, когда фронтовика, который вернулся в родной г. Петропавловск (ныне – областной центр Республики Казахстан), его отец, работавший старшим конюхом в управлении НКВД – МГБ СССР по Северо-Казахстанской области, привел сына на собеседование по месту своей службы. Со старшим сыном татарина Муттафика, воевавшего в свое время кавалеристом в отрядах Красной Армии в Средней Азии, и Нагимы, дочери казаха и татарки, родившей десятерых детей, кадровики поговорили. Проверив безукоризненность прохождения им воинской службы, убедившись в чистоте намерений парня, в знании им русского, узбекского, родных татарского и казахского языков, а также увидев его каллиграфический почерк, энкавэдэшники приняли Вали на работу в качестве оперуполномоченного.

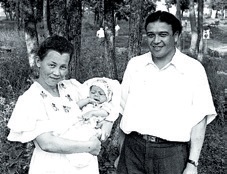

Вали и Зулейха Бекмаматовы, г. Петропавловск, март 1953 г.

Начиналась новая служба непросто, но Вали во многом помогал фронтовой опыт, знание языков и обычаев народов, представители которых населяли курируемый им регион. Подчас только за счет этого устанавливался доверительный контакт, помогавший собрать необходимую информацию и разобраться в ситуации. Да к тому же трудностей молодой оперуполномоченный не боялся, поскольку получил закалку войной. Прибавив к своему возрасту год, девятиклассник в начале ее пришел в военкомат с просьбой отправить в действующую армию. Он хотел стать летчиком, но подвело зрение, и Вали направили в Селищенскую ВАШАМ (Военная авиационная школа авиационных механиков), один из филиалов которой только что прибыл из Ленинградской области в Петропавловск.

Вали и Зулейха Бекмаматовы с сыном Дамиром, г. Куйбышев, июль 1955 г.

Школа готовила авиамехаников по эксплуатации самолетов и авиамотористов, успев до конца 1944 года выпустить в Казахстане около 3000 специалистов. Курсанты изучали известный в битвах на Халхин-Голе истребитель «Чайка» – «И-153», а также засекреченный в то время «ЛаГГ-3». Как вспоминает один из выпускников 1942 года Н.А.Кузнецов (впоследствии заслуженный пилот СССР, дважды Герой Социалистического Труда), занимались по 12 часов, причем получение двойки приравнивалось к дезертирству. Даже тройку нельзя было получать, поэтому свободного времени ни на что не оставалось.

После окончания военной школы Вали получил назначение в 1-ю гвардейскую штурмовую авиационную дивизию, бывшую до марта 1943 года 226-й штурмовой авиадивизией. Как и многие фронтовики, он впоследствии не любил повествовать о военном лихолетье, но иногда кое-что рассказывал. Так, в морозные дни закрутить гайку до упора в рукавицах авиамеханикам не удавалось – приходилось оголять кисть, и пальцы прилипали к стальным болтам. Поэтому на концах пальцев у парней была не кожа, а доходящие до косточек раны. «А что делать, – вспоминал Вали Муттафикович. – Скулили от боли, но крутили. Проявляли выдумку при ремонте самолетов, вернувшихся из боя. Пробоины на фюзеляже залепляли портянками, пропитанными шеллаком (природная смола, используемая для изготовления лаков и изоляционных материалов). И к утру Ил-2 к бою готов!».

Доводилось Вали видеть кончину боевых друзей на посадочной полосе, когда вернувшийся с задания «горбатый» (одно из народных названий Ил-2) почему-то не останавливался, а кружился на месте. Подбегали механики, «успокаивали» самолет, ухватившись за плоскости крыла, и доставали из кабины уже остывшего стрелка и только что скончавшегося от обилия ран летчика, который смог продержаться живым до посадки машины.

Было и еще одно испытание – при перебазировании дивизии. Потери летчиков в воздушных боях восполнялись молодыми пилотами. Механикам же замены вообще не было, и Верховное командование приказало отправлять «технический состав только по земле». Техническая служба при этом не несла потерь, но могла отстать от своей части. Поэтому, в нарушение жестких приказов, механиков частенько перевозили вместе с летным составом. Правда мест для них в самолетах не было, и перелетали они в нишах шасси, поеживаясь от такого сервиса.

Впрочем, много информации о фронтовых днях Вали можно почерпнуть из обветшавших от времени газет. Вот, например, заметка под названием «Самолет отремонтирован досрочно», опубликованная в газете «На страже Родины» от 28 декабря 1944 года: «Сильно поврежденным пришел самолет Ил-2 с боевого задания. На плоскостях и фюзеляже имелись пробоины. Было перебито управление рулем поворота и подбит подкос шасси. Техник звена техник-лейтенант Балахонов получил приказание срочно устранить повреждения и заделать пробоины. Ему в помощь были выделены механики старшие сержанты Бекмаматов и Куценко. Работу, на которую требовалось не менее суток, они выполнили за одну ночь. К утру самолет стоял в боевой готовности».

Закончил войну Вали старшиной эскадрильи в Прибалтике. Потом была служба в Кутаиси, и здесь пришлось наблюдать, как устаревшие Ил-2, которые на войне называли «летающими танками», давили танками обычными, а снятые с самолетов моторы отправляли в народное хозяйство.

Куйбышевско-самарский этап жизни Вали, начавшийся, как уже отмечалось, в Красноглинском районе, окажется самым длинным и самым богатым на различные события. В райотделе МГБ СССР ему определят обширный участок работы: курирование предприятий общего машиностроения и других объектов, включая «места не столь отдаленные».

Секретарь ЦК КПСС Я. П. Рябов, курировавший военно-промышленный комплекс СССР, и Генеральный конструктор Н. Д. Кузнецов в ОКБ-276,21 июля 1978 г. На втором плане –В.М.Бекмаматов

Прикрепят нового сотрудника и к опытному заводу №276 (с 1966 г. – моторному заводу). Вскоре те люди, с которыми он общался, по достоинству оценили деловые качества и черты характера В.Бекмаматова: восприимчивость к новым тематикам и достаточную базовую образованность, исполнительность и совестливость, преданность вверенному делу. В тот период труженики страны и региона приступили к освоению космоса и атомной энергетики, строили Волжскую ГЭС имени В.И.Ленина.

На берега Волги он прибыл с молодой женой Зулейхой, и в 1955 году их семья пополнилась первенцем Дамиром, а еще через шесть лет родился второй сын Ринат. Жили Бекмаматовы в бараке, где царила доброжелательность его обитателей друг к другу, что позволяло практически в братской обстановке всем вместе радоваться и горевать, отмечать личные праздники и «красные» дни календаря.

Начало 60-х годов Вали провел в Киеве, где обогащал запас знаний на курсах для работников КГБ. Вернувшись в Куйбышев, он оказался в атмосфере старта «лунной гонки», которую вели СССР и США, стремившиеся опередить друг друга в деле отправки пилотируемого корабля на орбиту природного спутника Земли. Два генеральных конструктора Сергей Королев и Николай Кузнецов создавали ракету, которая смогла бы долететь до Луны. Кузнецовское ОКБ занималось разработкой двигателей для советского лунного ракетного комплекса Н1-Л3.

А чекисты обеспечивали безопасность и секретность важнейшей государственной программы. Офицер В. Бекмаматов дневал и ночевал на работе, организуя требуемые условия доставки двигателей, часто уезжал на космодром Байконур. «В случае неудачных стартов, отец был удрученным, переживал, что из-за недоработок второстепенных технических систем погибла очередная уникальная ракета, а главное – непревзойденные в мире двигатели», – вспоминает Дамир Валиевич. – Но во время удачных стартов куйбышевских-самарских «Союзов» он звонил по закрытой правительственной связи окрыленный: «Вы там телевизор смотрите? Удачный пуск был!».

Напряженный производственный ритм предполагал наличие не только регламентов и четких инструкций, но и взаимного доверия. И Вали Муттафикович его проявлял, не боясь ответственности в решении вопросов с элементами риска. По словам заместителя Генерального конструктора В.Н.Орлова, были моменты, когда заводские диспетчеры не успевали получить все необходимые разрешения. Тогда вечером и даже ночью звонили Бекмаматову домой, объясняли ситуацию. Если это было в интересах дела, он давал разрешение.

Качественно новый двигатель НК-33 для новой ракеты тогда создали в кратчайшие сроки, реализовав в нем 150 патентов на изобретение. Но довести отечественную лунную программу до логического конца было не суждено – Советский Союз проиграл гонку американцам, и в 1974 году программу Н1-Л3 свернули. Свыше было дано указание –пустить лунные ракеты и двигатели под автоген.

На защиту Н-1 тогда встали уважаемые военные, лучшие представители научно-технической элиты СССР, а также специалисты КГБ. Однако изменить решение Политбюро ЦК КПСС они оказались не в силах.

Тем не менее, Н.Д.Кузнецов задумал любой ценой сохранить не отправленные на космодром ракетные двигатели НКчетырех модификаций, которые предназначались для четырех ступеней лунной ракеты. Убедившись в невозможности договориться с Москвой по отраслевой и другим линиям, он обратился к своему куратору по линии госбезопасности, в то время майору КГБ Вали Бекмаматову: «Кроме вас никто не поможет, – сказал генерал. – Давайте как-то подключайтесь».Областное управление КГБ связалось с Москвой, и Генеральный конструктор нашел поддержку у возглавлявшего в то время комитет госбезопасности Ю.В.Андропова. Получив необходимое понимание в руководстве КГБ СССР, Кузнецов дал указание тщательно законсервировать двигатели НК до лучших времен. Подбором складского помещения, отдельно стоящего вдалеке от людских глаз и немалого по габаритам, в котором можно было бы соблюдать необходимые условия по влажности и температуре, а также обеспечением режима охраны на нем занялся Вали Муттафикович. И такое место было найдено.

«Это был серьезный риск, – вспоминает полковник госбезопасности Сергей Хумарьян. – Невыполнение приказа «сверху» в те годы было чревато серьезнейшими последствиями. Негласно было принято решение – с исполнением приказа не торопиться, переждать гнев руководства».

Возможно, Юрий Андропов и решил окончательную судьбу двигателей НК. Каких-либо мер наказания за ослушание к Н.Д.Кузнецову не применили. А в начале 90-х годов эти двигатели «воскресли» из небытия и произвели настоящий фурор на мировом рынке авиакосмической техники. Чуть позже американские партнеры приехали в Самару к Николаю Кузнецову. В 1993 году предприятие «СНТК им. Н.Д.Кузнецова» (ныне ОАО «Кузнецов») заключило договор о сотрудничестве с американской фирмой «Аэроджет» в части применения НК-33 на зарубежных носителях. Они востребованы и поныне, причем не только в США, но и в России. Жаль только, что ни Генеральный конструктор авиационных и ракетных двигателей, ни его заместитель по безопасности, скончавшиеся в 1995 и 1996 годах соответственно, не успели узнать, что отечественные ракетостроители вернулись к незаслуженно забытым разработкам Н.Д.Кузнецова по «лунной ракете».

Вероятно, переживание за ее судьбу и подкосило их здоровье. По крайней мере, в семье В.М.Бекмаматова считают именно так. Эта татарская ячейка российского общества была, по мнению очевидцев, очень дружной и гостеприимной. Воспитанием Дамира и Рината занималась мама, которая и поныне готова дать консультацию по орфографии татарского и русского языков, чему способствовали ее родители Биккна и Зухра Куяновы, выходцы из Сабинского района Татарстана, а также московские курсы стенографии имени И.Сталина. В период проживания в Петропавловске она преподавала «великий и могучий» в школе. А Вали Муттафикович участвовал в процессе воспитания сыновей личным примером полного погружения в работу и отзывами окружающих о себе. Поэтому, как вспоминает Дамир Валиевич, братьям было стыдно посредственно учиться или совершать недостойные поступки.

Свою лепту в формирование мировоззрения юношей внесли и их новые соседи. Дело в том, что в 70-е годы Бекмаматовым дали квартиру в «генеральском» доме (хотя председатель профкома завода возражал, но вмешался сам Н.Д.Кузнецов). Так они стали жить рядом с Генеральным конструктором и многими достойными представителями завода – людьми интересными, широко образованными и влюбленными в свою работу. Приходя в гости, они с беседы о производственных вопросах переключались на текущие новости, литературные диспуты, обсуждение проблем образования, культуры и т.д.

Без каких-либо приглашений могла зайти супруга Кузнецова, Мария Ивановна, ведущие специалисты завода.А с семьей Мулиных Бекмаматовы дружили «по-братски». Глава ее, Рустем Сахипович, считался непревзойденным инженерно-техническим руководителем в области испытаний авиационных двигателей. Женой этого общительного, высоко интеллектуального и внешне привлекательного человека была Гульшат Адельшевна – дочь известного советского татарского писателя, поэта и драматурга Аделя Кутуя, автора известной лирической повести «Неотосланные письма».

Среди близких знакомых Вали Муттафиковича значился и Фоат Ильдарханович Хасаншин – начальник кузни моторного завода, большой специалист в области металлургии. Под его руководством кузня осуществляла уникальные процессы, например, раскатку титана – очень «капризного» металла при его механической обработке. Удивительно, но этот человек совмещал в себе формат утонченного касимовского интеллигентного татарина и грохот кузнечного молота вместе с жаром расплавленного металла.

В Красноглинском районе в шестидесятые годы проводились конкурсы по изготовлению кулинарной продукции, и Зулейха Бекмаматова частенько брала на них призы, удивляя всех татарским чак-чаком. Пришедшие к Бекмаматовым сослуживцы ее супруга и другие гости всегда интересовались – а предложат ли им сегодня это блюдо и были рады отведать его в очередной раз.

С учетом всего вышесказанного про людей, окружавших Бекмаматовых, можно понять, почему Дамир Валиевич гордится тем, что жил в генеральском доме. Видимо, так же считал и его брат.

Оба они продолжили дело отца. Дамир после окончания КуАИ пять лет работал на испытательной станции № 23 моторного завода по доводке двигателей летательных аппаратов (с 1981 года – «Куйбышевское НПО «Труд»). Потом ему предложили перейти на работу в органы безопасности. Дамир, несмотря на возражение отца, дал согласие, однако не прошел комиссию по зрению.

Но он решил не сдаваться и, используя современную методику, за полгода восстановил остроту зрения. Комиссия дала «добро», и в тот же год Дамира отправляют в Москву – на учебу в Высшую школу КГБ. 1983 год памятен ему еще и тем, что он создал свою семью, женившись на Карибе Минталиповне – медсестре, уроженке с. Чулпаново Нурлатского района Республики Татарстан. Она тогда снимала квартиру в Куйбышеве, и ее хозяйка, познакомившись с мамой Дамира в больничной палате, предложила организовать встречу молодых людей. Та палата и дала старт их совместной жизни, которая длится уже 31 год.

Вали Бекмаматов с женой Зулейхой и сыновьями Дамиром и Ринатом (в лейтенантской форме), ноябрь 1982 г.

Учеба в столице продлилась два года, которые, по ощущениям Дамира, пролетели очень быстро из-за напряженного плана занятий и наличия рядом «надежного тыла» – верной супруги.

По окончании этого учебного заведения Дамир был направлен в УКГБ по Куйбышевской области в контрразведывательное подразделение, возглавляемое С.Г.Хумарьяном. Сергей Георгиевич отзывается о Д.В.Бекмаматове как о сотруднике, который своим отношением к делу очень похож на отца. Дамиру пришлось действовать в обстановке, когда г. Куйбышев открыли для свободного посещения иностранцами. А в начале 90-х годов областной центр превратился в место своеобразного «паломничества» представителей западных спецслужб, и самарские контрразведчики активно им противостояли.

Затем Дамира Валиевича определили на участок обеспечения безопасности деятельности подразделения ракетно-космического комплекса России – завода «Прогресс». В 2001 году полковник Д.В.Бекмаматов вышел в отставку.

Вали Бекмаматов с сыном Ринатом, пос. Управленческий, 1980 г.

А юношескую мечту Вали Муттафиковича о небе реализовал его второй сын Ринат, окончивший Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков и служивший в авиации пограничных войск КГБ СССР. Подполковнику Р.Бекмаматову было знакомо воздушное пространство Афганистана, Магадана и Таджикистана. После распада СССР он сумел перегнать свой самолет из Средней Азии в Москву, за что удостоился именных часов от руководства погранслужбы КГБ России. Службу Родине кавалер многих правительственных наград Ринат Валиевич завершил в 2004 году пилотом Антитеррористического центра ФСБ России. Получил высочайшее звание в авиации – «летчик-снайпер».

Руководство цеха ИС-23 КНПО «Труд» поздравляет с 70-летием Н.Д.Кузнецова, 1981 г. Третий слева – комсорг цеха, ведущий инженер Дамир Бекмаматов

В 2006 году Ринат скончался в больнице Бурденко от последствий травмы головного мозга, полученной в 80-х годах в Афганистане. На поминках сослуживцы отзывались о нем как «о пилоте от Бога».

Так уж получилось, что родители братьев Бекмаматовых, общаясь дома друг с другом на татарском языке, не научили ему детей. Хотя Дамир понимает речь и довольно чисто произносит буквы, которых нет в русском алфавите. В его семье родной язык тоже не в ходу, но тяга к татарской культуре сохранилась. Он с наслаждением смотрит передачи телеканала «Татарстан Новый Век», особенно концерты, и каждый год вместе с женой добирается до г. Набережные Челны, чтобы попасть на очередной Сабантуй и навестить родственников супруги. Знакомыми Дамира Валиевича были видный татарский поэт и писатель Махмут Хусаин и почетный профессор СамГМУ,доктор мединских наук, заслуженный врач России А.С.Ахметзянова. С давних лет он поддерживает отношения с известными представителями самарской татарской интеллигенции И.И.Колючевым и Р.Н.Аглиуллиным.

На презентации фотовыставки об освоении космоса в Самарском филиале РГА НТД, май 2006 года. За Генеральным конструктором Д. И. Козловым стоит Д. В. Бекмаматов

В апреле минувшего года в Самарском академическом театре оперы и балета состоялся вечер, посвященный Дню космонавтики, в котором принял участие губернатор области Н.И.Меркушкин. На торжество пригласили сотрудников предприятий космической отрасли региона, ветеранов ракетостроения, представителей авиации и чекистской работы, которые были связаны с космосом, руководителей и преподавателей ВУЗов. Присутствовал на торжестве и Дамир Валиевич Бекмаматов – ветеран промышленной контрразведки. В ходе мероприятия его вместе с группой людей, работавших на «самарский» космос, пригласили на сцену и при вручении именных часов упомянули другого ветерана промышленной контрразведки – полковника КГБ Вали Муттафиковича Бекмаматова, кавалера 12 государственных наград, ушедшего на пенсию в 68 лет. Дамир считает, что такое внимание – достойная дань памяти отцу.

Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин вручает подарки ветеранам «самарского» космоса в театре оперы и балета, апрель 2013 г. Пятый справа – Д. В. Бекмаматов

Вали Бекмаматов и два его сына честно и добросовестно обеспечивали безопасность страны, несмотря на жизненные трудности и политическую обстановку. Успешного продолжения такого подхода к делу хочется пожелать их преемникам. И пусть они со временем тоже получат высокие правительственные награды в Кремле. А еще часы – в подарок от губернатора. Ведь именные часы фиксируют полезность жизни имярека и то, что она продолжается!

Рашид ШАКИРОВ.

Журнал «Самарские татары», №3 (8).

Просмотров: 2355

Замечательные люди. Замечательная семья. С Дамиром Валиеевичем я учился в Москве в 1983-1985 годах и сохранил об этом периоде самые добрые воспоминания. Если есть такая возможность передать Дамиру мой E-mail или сообщить мне как с ним можно связаться буду очень признателен.