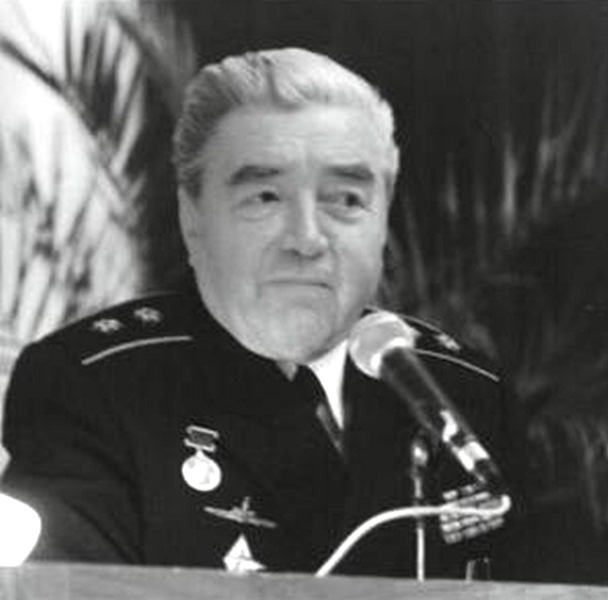

47 лет длилась морская служба М.Д. Искандерова, продолжавшаяся до увольнения в запас Вооруженных Сил СССР по возрасту. Но и после этого первый вице-адмирал из татар на российском военном флоте вел активную деятельность в вузах Санкт-Петербурга и городской татарской национально-культурной автономии, став председателем ее совета в начале XXI века. Кроме того, Марс Джемалович являлся действительным членом трех общественных академий, членом совета моряков-подводников России, Морского собрания Санкт-Петербурга, а на II Всемирном конгрессе татар (ВКТ) его избрали в состав исполкома ВКТ. Доктор военных наук умело справлялся с различными течениями своей жизни и никогда не сбивался с курса.

47 лет длилась морская служба М.Д. Искандерова, продолжавшаяся до увольнения в запас Вооруженных Сил СССР по возрасту. Но и после этого первый вице-адмирал из татар на российском военном флоте вел активную деятельность в вузах Санкт-Петербурга и городской татарской национально-культурной автономии, став председателем ее совета в начале XXI века. Кроме того, Марс Джемалович являлся действительным членом трех общественных академий, членом совета моряков-подводников России, Морского собрания Санкт-Петербурга, а на II Всемирном конгрессе татар (ВКТ) его избрали в состав исполкома ВКТ. Доктор военных наук умело справлялся с различными течениями своей жизни и никогда не сбивался с курса.

Родился он 27 октября 1927 года в Казани, в семье военнослужащего. Но вскоре с родным городом пришлось расстаться, поскольку отец мальчика в 30-х годах служил в разных гарнизонах на востоке страны. С началом Великой Отечественной войны его отправили на фронт, а семья вернулась в столицу ТАССР. Здесь Марс в 1943 году окончил восьмой класс школы №4, которой не довелось превратиться в эвакогоспиталь, хотя военное лихолетье вынудило 44 из 102 казанских школ передать под лечебные учреждения для бойцов Красной Армии.

В школах тех лет много внимания уделяли физической подготовке: походам, строевой и лыжной практике, военно-физкультурным играм. Появился и введенный специально предмет – военное дело. Искандеров, как и его сверстники, относился к таким занятиям с пониманием и интересом. Юноша из семьи военного, находясь в обстановке военного времени, решил продолжить образование с учетом своего желания – посвятить жизнь военной службе. Причем, выбор им был сделан в пользу морской стихии после прочтения ряда книг «поэтов открытого моря» и встречи с живым моряком, прибывшим летом в отпуск в одну из деревень Татреспублики, где наш герой гостил вместе с мамой в 1937 году. Корреляция этих источников впечатлений породила мечту, и Марс поступил во 2-ю Ленинградскую военно-морскую специальную школу (ЛВМСШ), эвакуированную после блокады города на Неве в основном в город Тара Омской области.

Создание таких школ в системе народного комиссариата просвещения для подготовки подростков к поступлению в военные училища было явлением новым, продиктованным предвоенной ситуацией. В 1938 году в стране появились 17 средних артиллерийских школ, двумя годами позже – 20 спецшкол ВВС и 7 спецшкол ВМФ.

Ленинградские «матросы из Наркомпроса», изможденные и исхудавшие, прибыли в Тару в марте 1942 года. Именно тогда тарчане воочию ощутили зловещее дыхание войны, увидев подростков, которые были похожи на живые скелеты. В качестве жилого помещения им предоставили одно из крупнейших зданий города – Дом обороны. А занятия велись в помещении школы №4, в которой и поныне действует единственный в России музей 2-й ЛВМСШ. Поскольку по состоянию здоровья в Сибирь удалось привезти только 85 воспитанников, летом был объявлен дополнительный набор в спецшколу, и ее ряды пополнили учащиеся Тары и других населенных мест Омской области. Допнабор прошел и в 1943 году, в результате которого в строй «спецов» (так называли воспитанников спецшколы) встал и Искандеров.

Кроме учебных дисциплин программы средней школы они осваивали военно-морское дело, занимались физической и строевой подготовкой. По словам очевидцев, все обязанности и поручения выполнялись с полной отдачей, так что до собраний о плохой успеваемости дело не доходило.

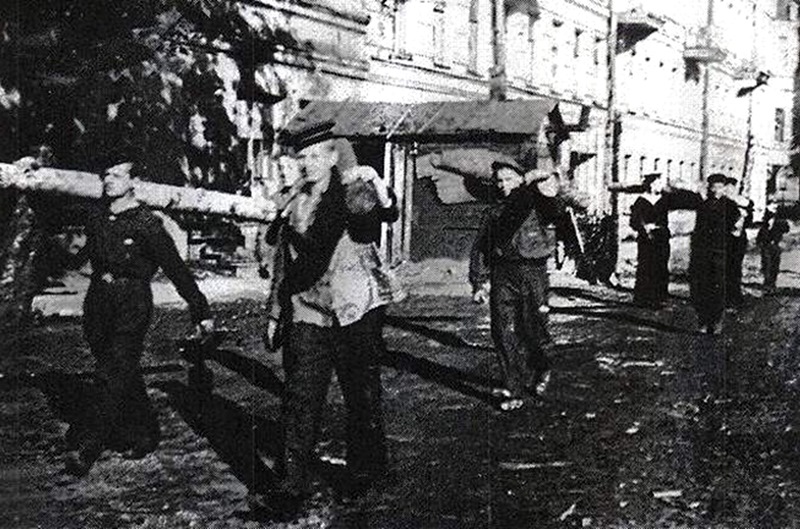

Спецшкола была на самообслуживании. Будущие моряки заготавливали дрова под селом Екатерининским, расположенным на берегу Иртыша в 12 километрах от Тары, сами грузили и разгружали баржи, а затем, на своих плечах, доставляли поленья в школу. Для топки печей копали торф на болотах за городом, убирали территорию, возили воду. Вот строчки из приказа по спецшколе от 27 августа 1943 года: «Вывести батальон для заготовки топлива для школы в с. Екатерининское сроком по 1 сентября. Распорядок дня на время заготовки топлива: подъем в 5 часов утра, отбой в 21.30».

Трудились «спецы» также в подсобном хозяйстве и на огороде 2-й ЛВМСШ, который занимал площадь в 10 га. А однажды глубокой осенью 1943 года один из взводов отправили в упомянутое село на разгрузку парохода с зерном – в качестве оказания помощи местным властям. В благодарность за подмогу юных моряков накормили обедом и снарядили на обратную дорогу рюкзаками с пшеницей. Но груз этот не всем оказался по силам. «Ребята были слабые, особенно ленинградцы, – вспоминал участник той акции В.В. Саньков, – и они попадали от усталости. Пришлось нам, тарским, оставить их и идти за помощью. Мы добрались до города, пришли в райисполком, и оттуда за остальными выслали лошадей, которые вывезли оставшихся ребят».

Первая советская ПЛАРБ К-19 запускает баллистическую ракету

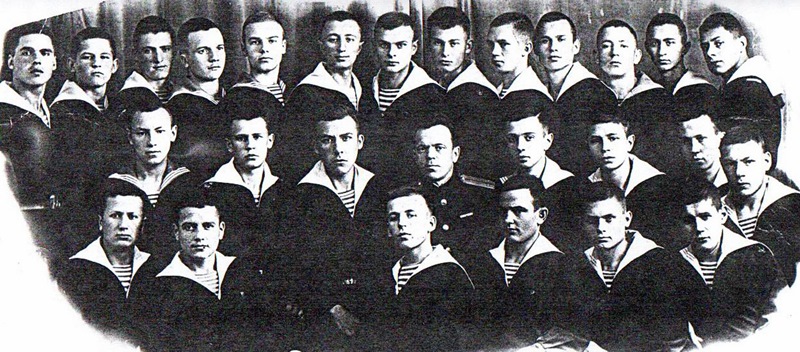

Курсанты ВВМУ им. Фрунзе, 1949 год. Искандеров — в другом взводе

Курсанты ЛВМПУ запасают дрова для котельной училища, 1945 год

Личный состав ЛВМПУ впервые на параде, Ленинград, 1 мая 1945 года

На пристани Тары встречают выпускников 2-й ЛВМСШ, прибывающих на 45-летие их первого появления здесь, 1987 год

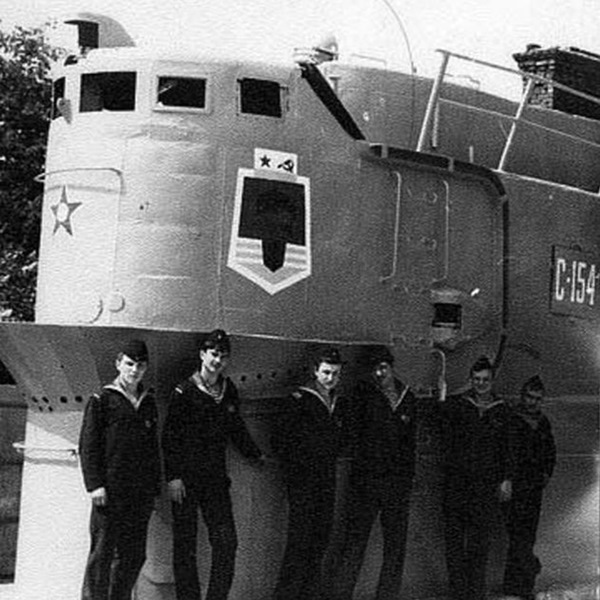

Рубка подлодки С-154, Лиепая, 1984 год

Тарский период героя нашей статьи длился один год. В конце марта 1944 года было принято постановление СНК СССР, в соответствии с которым военно-морские специальные школы подлежали ликвидации. Вместо них наркомату ВМФ разрешалось до 15 июля текущего года сформировать три военно-морских подготовительных училища: в Ленинграде (с численностью переменного состава 1200 человек), в Горьком и Владивостоке (по 600 человек в каждом).

Курсантами Ленинградского военно-морского подготовительного училища (ЛВМПУ) стали воспитанники двух спецшкол: 2-й ЛВМСШ и 1-й МВМСШ (г. Москва). В связи с этим после сдачи экзаменов личный состав 2-й военно-морской спецшколы в июле 1944 года убыл из Тары в Ленинград. На этом 4-летнее существование 2-й ЛВМСШ закончилось, но из ее «спецов» со временем выросли 15 адмиралов и свыше двухсот капитанов 1-го ранга, 25 докторов и 80 кандидатов наук, 17 лауреатов Ленинской и Государственной премий, академики, писатели и большое количество высококлассных специалистов.

А пока у Марса и его коллег с прибытием в Северную Пальмиру началась военно-морская служба в качестве «подготов». Вернуться в дом на 13-й линии Васильевского острова, откуда воспитанники спецшколы убыли в Сибирь, не получилось, так как под ЛВМПУ выделили помещения в старинном здании, построенном для детского приюта еще в XIX веке по Приютскому, ныне Морскому, переулку.

Строители уже занимались ремонтом этого полуразрушенного здания, а в помощь им сформировали бригады из курсантов, которые в течение трех месяцев ежедневно выходили на стройку и работали с утра до позднего вечера. Приходилось еще убирать овощи на Карельском перешейке. На личный состав была возложена и охрана училища. Одновременно шел прием в учебное заведение матросов, старшин и солдат, прибывавших с фронта и действующих флотов. Поступала также гражданская молодежь из числа окончивших 7-9-е классы средних школ. Формирование училища закончилось к 7 ноября 1944 года.

Марс вместе с бывшими «спецами» своей роты был зачислен на третий – старший курс и на рукаве форменки носил три «галочки». Понимание того, что через год они станут первыми выпускниками ЛВМПУ, добавляло стремления успешно освоить учебный курс. Руководство училища проявляло к этим «подготам» особое внимание, а преподаватели, по словам самих курсантов, выкладывались в полную силу.

Вскоре все узнали о еще одном стимулирующем обстоятельстве – о введении в стране с 1944-45 учебного года экзаменов на аттестат зрелости при окончании средней школы. Чтобы получить допуск к этим семи экзаменам, необходимо было по всем предметам иметь оценку не меньше тройки (не считая пения, черчения и рисования).

Поэтому 1945 год запомнился Марсу и его однокурсникам не только Днем Победы и участием в военном параде победителей в Ленинграде, не только походами строем всем училищем после завтрака, обеда и ужина на Балтийскую товарную станцию для переноски дров в котельную ЛВМПУ. Врезалась в память и трехмесячная эпопея сдачи экзаменов в небывалую летнюю жару: сначала за 10-й класс, а потом за всю учебную программу средней школы – на аттестат зрелости. А 9 сентября состоялся первый выпуск «подготов». Большинство из них для продолжения образования и подготовки к службе в ВМФ на офицерских должностях были направлены в Высшее военно-морское училище (ВВМУ) имени М.В. Фрунзе, расположенное в городе на Неве. Около 35% выпускников получили направления в другие высшие военно-морские командные и инженерные учебные заведения. Но были и такие (30-40 чел.), которые не смогли должным образом справиться с учебной программой за 10 класс, Они поехали получать знания в средние училища.

Что касается Искандерова, то его зачислили в ВВМУ им М.В. Фрунзе, большинство преподавателей которого начинали карьеру еще в российском императорском флоте и были высокообразованными офицерами. Общение с такими людьми накладывало отпечаток на личности будущих моряков-командиров. Через четыре года Марс стал выпускником и как отличник учебы получил право выбора места службы на флоте, а также рода военно-морских сил. Наш герой отдал предпочтение Северному флоту (СФ) и подводным лодкам (ПЛ). Так началась его служба в «прочном корпусе» на самом крупном флоте СССР.

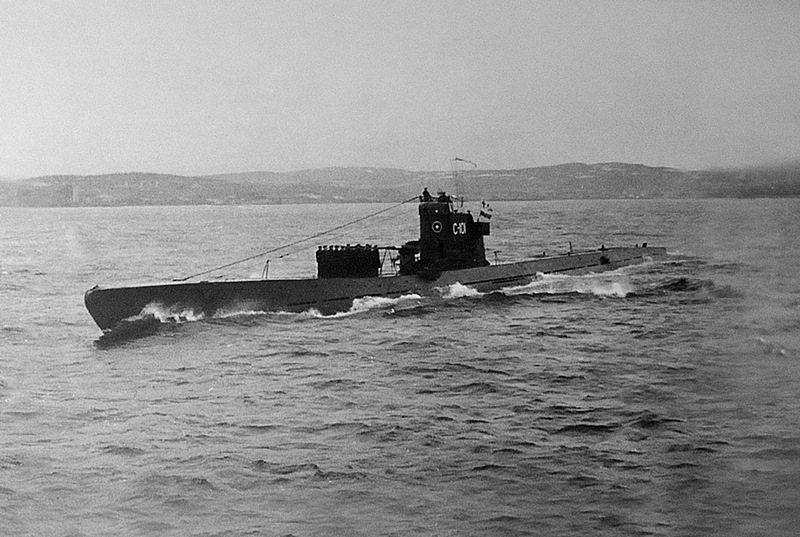

Первая должность лейтенанта М.Искандерова – штурман лодки «С-101», одной из наиболее отличившихся в Великой Отечественной войне субмарин. На СФ эту среднюю дизель-электрическую торпедную ПЛ серии IX-бисв шутку называли «бомбоулавливателем», потому что ее бомбили корабли противника, а по ошибке – корабли и самолеты союзников, да к тому же свои катера-охотники. По подсчетам подводников, на «С-101» в общей сложности было сброшено около 1200 бомб, но, к счастью, она оказалась не только на редкость живучей, но и весьма результативной. 28 августа 1943 года «С-101» уничтожила новейшую немецкую подводную лодку «U-639». В победном мае она была награждена орденом Красного Знамени и в том же году стала участницей морского парада в Кольском заливе. Ее экипаж накопил солидный опыт осуществления противолодочных действий, который молодой штурман воспринял и взял на вооружение.

После двух лет успешной службы на «бомбоулавливателе» Марса для повышения штурманской квалификации направили на Высшие ордена Ленина специальные классы офицерского состава ВМФ (ВОЛСОК). Послевоенной осенью на них создали новые отделения: командный подводный и командный надводный.

Окончив в 1952 году эти классы, Искандеров получил назначение на должность командира штурманской боевой части новой подводной лодки «С-154». Это была субмарина послевоенного проекта 613, по которому в стране в 50-е годы построили самую крупную серию средних дизель-электрических торпедных подлодок, И в течение длительного периода они составляли основное ядро подводного флота СССР. На «С-154» спущенной на воду в 1953 году на Балтийском заводе им. Орджоникидзе, Марс как лучший штурман дивизии обеспечивал ее госиспытания при приеме от промышленности и вводе в боевой состав Балтийского флота.

А год спустя он снова появился в ВОЛСОК, но теперь уже на отделении подготовки командиров ПЛ. После сдачи выпускных экзаменов Искандеров стал старшим помощником командира субмарины «С-338» того же нового проекта 613. По итогам 1958 года ее объявили «Отличным кораблем». Но данное событие произошло уже без Марса, так как старпом был назначен командиром подлодки «С-197» (проект 613), вошедшей летом 1955 года в состав 297-й бригады подводных кораблей Северного флота с базированием сначала в Екатерининской гавани, а через три года – в губе Ура.

Эту бригаду сформировали для сдерживания подводных лодок США которыеприступили к постоянному боевому патрулированию вблизи территориальных вод Советского Союза. В первые годы холодной войны в водных глубинах ключевую роль в ней играли с обеих сторон дизель-электрические субмарины. С начала сороковых годов и по момент Карибского кризиса количество рейдов американских ПЛ к берегам СССР превысило 2000. На вопрос – а почему такая бригада не появилась раньше? – ответ дает строчка из ее истории: «создана для противодействия американским ПЛАРБ».

Расшифровывается эта аббревиатура так: подводная лодка атомная с ракетами баллистическими. Но первый в мировой истории проект ПЛАРБ Соединенные Штаты реализовали в 1959-1961 годы, введя в состав своих ВМС пять подводных кораблей этого проекта. То есть советский флот пытался сыграть на опережение, накопить нужный опыт. Ведь с января 1954 года моря и океаны уже осваивал американский «Наутилус» – первая в мире субмарина с атомным реактором.

Под противостоянием с нашей стороны понималось обнаружение, слежение и – в случае начала военных действий – уничтожение американских субмарин. Понятно, что такая задача была весьма непростой. В отечественной военно-морской теории к ней только приступили, поскольку до этого речь шла о боевых действиях подлодок против надводных кораблей.

Как отмечают Ш.К. Ахметшин и Ш.А. Насеров в своей статье об Искандерове, опубликованной в журнале «Гасырлар авазы» («Эхо веков») в 2003 году, Марс Джемалович внес весомый вклад в решение упомянутой выше задачи. «Он разработал, – пишут эти авторы, – технологию ведения гидроакустической разведки и усовершенствовал главный командный пункт подводной лодки для успешного ведения противолодочной борьбы. Им также была обоснована, разработана и испытана технология стрельбы противолодочными торпедами с глубин 80-100 метров, против прежних 50-ти метров. Это позволило многократно увеличить боевые возможности наших подводных лодок». Добавим, что в СССР к концу 50-х годов была создана торпеда СЭТ-53, предназначавшаяся именно для атаки подлодок противника.

В 1959 году капитана 2-го ранга Искандерова назначили начальником штаба 297-й бригады подводных лодок СФ. Вместе с офицерами штаба он занимался разработкой тактики одиночных и групповых противолодочных действий субмарин. Ряд выдвинутых ими положений после проверки на учениях вошел в документы ВМФ СССР по подготовке флота к войне подплава.

А в это время, 15 ноября 1960 года, на свое дебютное боевое патрулирование из передовой базы ВМС США в Холи-Лох (Великобритания) вышел первый в мире атомный подводный ракетоносец «Джордж Вашингтон», который имел на вооружении 16 баллистических ракет большой дальности с ядерным боезарядом. 66 дней первенец проекта ПЛАРБ провел в заданном районе Норвежского моря, нацелив свои «Поларисы» на гражданские и военные объекты Кольского полуострова. С этого периода подводные лодки из оружия морской войны превратились в силы стратегического назначения. Теперь не торпеды кораблям, а ракеты городам грозили из-под воды. «Ситикиллерз» («убийцы городов») – так любящие броские названия американцы окрестили атомные субмарины с баллистическими ракетами на борту.

Появление «убийцы городов» вблизи СССР ожидалось, но все равно было тревожным, поскольку первая советская ПЛАРБ («К-19») тремя днями ранее только встала в строй. Она обладала большей скоростью хода и глубиной погружения по сравнению с «Джорджем Вашингтоном», но значительно уступала по шумности, средствам разведки подводной обстановки и количеству баллистических ракет на борту (только три). Уже в первом боевом походе летом следующего года на «К-19» произошла авария атомного реактора. Восстановить паритет в этом виде вооружения Советскому Союзу удалось нескоро – через полтора десятка лет. Для этого потребовались немалые усилия ученых, военно-промышленного комплекса и моряков.

В 1962 году Марса эфенди снова встречает Ленинград – офицер прибыл на учебу в Военно-морскую ордена Ленина академию, где нашел возможность и силы для продолжения разработки вопросов теории противолодочной войны. Через три года выпускника академии назначают командиром ставшей родной 297-й бригады. А в 1966-ом капитан 1-го ранга М.Д. Искандеров принимает 49-ю отдельную бригаду ПЛ, базирующуюся в той же губе Ура и укомплектованную новыми дизель-электрическими субмаринами проекта 633, которые были построены на заводе «Красное Сормово» города Горький с 1957-го по 1961 год. Под его руководством подводники осваивали новые корабли, добиваясь максимально эффективного использования их боевых возможностей. Видимо, 49-я отдельная бригада приняла эстафету от 297-й бригады по противостоянию американским ПЛАРБам или пришла ей на помощь.

А затем 40-летний каперанг был назначен заместителем начальника оперативного управления штаба Северного флота. За время службы в управлении он основательно изучил тактику действий и боевые возможности надводных кораблей. Искандеров часто выходил в море для руководства учениями и решения задач, связанных с подготовкой разнородных сил флота к решительным действиям на море.

Позже его вновь направили на учебу, но уже не в Ленинград, а в столицу, где находилась Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени Маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова. Завершив в ней с отличием двухгодичный курс обучения, наш герой в 1971 году получил назначение на должность начальника оперативного управления СФ с присвоением звания «контр-адмирал». Новый начальник не изменил своей привычке практиковать частые выходы в море на подлодках и надводных кораблях. К этому времени Северный Флот модернизировался и перевооружился, превратившись в самый мощный флот страны благодаря, в первую очередь, своим атомным подводным силам.

Корабли СФ несли боевую службу во всех основных районах Атлантики, в Норвежском и Средиземном морях, в водах, прилегающих к побережью Северной Америки. Непрерывно в море находилось несколько десятков атомных подлодок Северного флота. Случаи столкновения между ними и кораблями ВМС США и НАТО при взаимном слежении происходили довольно часто.

Соперники нашей страны в «холодной войне», реализуя свою океанскую стратегию, постоянно держали в окружающих СССР морях 24 ПЛАРБ, 6-7 авианосных многоцелевых групп, крупные группировки других противолодочных сил и авиации, организовывали противолодочные рубежи, опутывали Мировой океан системой «СОСУС», создавали радиоэлектронные барьеры и цепочки станций радиопомех, поглощавших до 70% информации на линиях радиообмена субмарин с берегом. К 1975 году ВМС США держали под своим контролем средствами подводного наблюдения и маневренными силами 40% всего океанского района в Атлантике и 16,5% – в Тихом океане.

Оперативное управление СФ, возглавляемое героем сей статьи, поддерживало с каждым своим боевым кораблем радиосвязь, обеспечивало его пополнение топливом, продовольствием и водой, планировало и организовывало смену оружия, подмену экипажей, замену и госпитализацию заболевших моряков. Решались и задачи организации помощи терпящим бедствие кораблям в условиях шторма, ремонта и приведения в готовность оружия и технических средств кораблей в случае их аварий и поломок. Любой боевой корабль флота действовал в соответствии с планом, разработанным оперативным управлением.

Продолжалась начатая североморцами в 1963 году практика перехода атомных ПЛ на Тихий океан подо льдами Арктики. А в 1974-ом впервые был осуществлен поход кораблей разнородных сил через три океана (командир отряда – контр-адмирал Р.А. Голосов). Отметим, что это тот самый Голосов, который вместе с Искандеровым учился «спецом» в Таре. Позже он станет вице-адмиралом, Героем Советского Союза и напишет стихотворение о спецшколе, последняя строфа которого выглядит так: «Катил Иртыш за валом вал,/ Мы дерзкие рождали планы,/ Отсюда жизни взяв штурвал,/ Курс проложили в океаны».

Марса абый первой половины 70-х годов в книге «Атомная подводная эпопея. Подвиги, неудачи, катастрофы» вспоминает командир первой советской атомной подводной лодки К-3, контр-адмирал, Герой Советского Союза Л.Г. Осипенко: «Нельзя не вспомнить талантливых начальников Оперативного управления: вице-адмирала, кандидата наук Марса Джамаловича Искандерова, контр-адмирала Василия Ивановича Дудина, контр-адмирала Владимира Георгиевича Лебедько…».

Как говорится, комментарии излишни. Позволим себе лишь сделать две пометки к фразе Леонида Гавриловича. Во-первых, он, в отличие от авторов всех публикаций и источников, правильно написал отчество Искандерова, которое происходит от арабского имени Джамал, А, во-вторых, кандидатом военных наук наш герой стал позже – в 1981 году, будучи уже четыре года первым заместителем начальника штаба Северного флота. В этой должности Марс Джемалович много занимался вопросами совершенствования управления силами СФ, возглавлял ряд государственных комиссий по приемке на вооружение флота новых автоматизированных систем управления и связи, руководил модернизацией командного пункта.

Особо отметим то, что Искандеров стал инициатором внедрения в 1977 году на Северном флоте Инструкции по наблюдению ДОП (движущийся объект пришельцев). Слово, стоящее в скобках последним, наверняка вызовет скептическую усмешку читателя, если он, конечно, не уфолог. Поэтому дадим небольшую предысторию, используя книгу «Подводные НЛО» бывшего подводника Северного флота, кандидата технических наук, специализировавшегося в области подводного поиска, и руководителя плаваний научно-исследовательской подлодки «Северянка» В.Г. Ажажи. Его в 1976 году пригласил к себе бывший сослуживец, выросший до начальника разведки ВМФ, вице-адмирал Ю.В. Иванов и попросил ознакомиться с несколькими томами донесений о наблюдении НЛО на флотах, флотилиях, а также высказать свои соображения.

Ажажа предложил организовать систематический сбор информации о появлении НЛО над акваториями и в морских глубинах. В 1976 году по заказу Главного штаба ВМФ этим занялась Океанографическая комиссия Академии наук СССР, возглавив научно-исследовательскую работу (НИР) «Гидросферный аспект проблемы НЛО». Летом 1977 года Разведуправление ВМФ получило отчет о первом этапе НИР, содержавший обзор, анализ ситуации и документ – «Инструкция по наблюдению НЛО с кораблей и судов». Но внедрять ее на флоте не торопились, не желая прослыть дилетантами и профанами науки, а еще хуже – идеологически нестойкими людьми.

Далее дадим слово автору книги: «Инструкцию по сбору информации о неопознанных летающих и подводных объектах удалось внедрить. Правда, сначала лишь на Северном флоте. И то лишь благодаря решительности и дерзости тогдашнего командующего флотом адмирала В.Н. Чернавина и заместителя начштаба СФ, моего друга, контр-адмирала Марса Искандерова (Ажажа был однокурсником нашего героя при учебе в Таре – прим. Р.Щ.). Это даже приводило к конфликтам между ними и политическими органами, которые усматривали в уфологии и впадение в мистику, и почему-то буржуазную идеологию. … Борясь за боеспособность флота, не считаясь с мнением политиков, В.Н. Чернавин ходил по лезвию бритвы. И все-таки инструкция за подписью М.Искандерова была разослана по кораблям и войсковым частям Северного флота». Организованное наблюдение за НЛО началось.

А после очередного донесения оперативного дежурного по СФ о появлении НЛО, Иванов в начале октября 1977 года дал команду заместителю начальника Главного штаба ВМФ внедрить эту инструкцию сначала на разведывательных и гидрографических судах, а затем на всех кораблях и частях ВМФ. Позже в стране фактически создали два центра исследований НЛО – в Министерстве обороны и в Академии наук СССР. Но в условиях перестройки, в 1990 году, Государственная программа изучения НЛО была закрыта.

Вернемся, однако, в предперестоечный период. В 1982 году М.Д. Искандерову присвоили звание вице-адмирала, а на следующий год назначили начальником 24-го научно-исследовательского института Военно-Морского Флота, который с конца 60-х был превращен в главный флотский центр системных исследований оперативно-стратегических и оперативно-тактических проблем. А в июле 1989 года приказом министра обороны СССР институт определился как центральный в системе научно-исследовательских учреждений Минобороны и переименовался в 24-й ЦНИИ МО.

В этом научном учреждении в полной мере проявился творческий подход Марса эфенди к вопросам строительства и деятельности военно-морских сил страны. Он готовил научные публикации, руководил рядом НИР, стал основоположником научной школы управления военно-морскими силами. Под его руководством коллектив 24-го НИИ разработал некоторые руководящие документы по боевой и повседневной деятельности ВМФ. В 1990 году наш герой защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора военных наук, затем стал профессором. Начальник 24-го ЦНИИ МО внес большой вклад в решение проблем информатизации в ВМФ. Он является автором более 80 научных трудов по данной тематике.

Уволившись с действительной военной службы по возрасту в 1991 году, Искандеров продолжил трудовую и научную деятельность. В течение девяти лет он был главным государственным инспектором в Государственном комитете по надзору за ядерной и радиационной безопасностью при Президенте Российской Федерации (Госатомнадзор РСФСР, затем – России). После этого преподавал в высших учебных заведениях города на Неве.

Так, в 1998 году при образовании Санкт-Петербургского университета МВД России возникла кафедра информационных систем, и два года спустя в ее ряды приняли Марса Джемаловича. Вместе с коллегами он являлся активным участником ежегодных международных и межрегиональных научно-практических конференций «Информационная безопасность регионов России» и «Региональная информатика». Им подготовлены программа и учебные пособия по дисциплине «Основы национальной безопасности государства». Кроме того, Искандеров был профессором Санкт-Петербургского института Государственной противопожарной службы МЧС России, созданного летом 2002 года, и действительным членом Международной академии информатизации (МАИ), Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), а также Академии военных наук.

Он часто выступал и не в студенческих аудиториях, рассказывая об опасностях «ядерной зимы», о проблемах обеспечения радиационной безопасности населения и защиты окружающей среды от попадания радионуклидов в живые организмы и в среду их обитания. Например, в марте 1998 года вице-адмирал был почетным гостем научно-практической конференции учащихся, реализующих программу «Школьная экологическая инициатива». 200 участников этой конференции внимали словам доктора наук в актовом зале седьмого корпуса Петербургского института ядерной физики.

Марс эфенди проявлял себя и в других направлениях общественной жизни. В частности он приложил немало усилий для налаживания шефских связей Республики Татарстан с российским Военно-Морским Флотом.Не без его участия малому противолодочному кораблю «МПК-205» в 1998 году присвоили наименование «Казанец». Тогда же был подписан договор о сотрудничестве между администрацией г. Казани и командованием 105-й бригады надводных кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы. В его рамках проводились совместные мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи и отбору призывников и контрактников из столицы Татарстана для прохождения военной службы на «Казанце», который неоднократно признавался лучшим кораблем упомянутой базы.

Лиха беда начало, и в конце 90-х благодаря другим морякам началось сотрудничество между РТ и субмаринами СФ. Сначала был заключен шефский договор между республикой и ПЛ К-480 «Барс» 24-й дивизии атомных подлодок. Через год, в 1997-ом, имя «Казань» присвоили атомной подводной лодке К-403 АКСОН (акустический корабль специального назначения). Начиная с того момента на субмарине служили только призывники из Татарстана.

Поскольку «Барс» вывели из боевого состава ВМФ в октябре 2002 года, татарстанцы в 2003-ем взяли шефство над другойподлодкой 24-й дивизии – АПЛ К-154 «Тигр». Годом позже покинула состав флота и субмарина К-403 «Казань», капитанская рубка которой в 2010 году стала основой мемориала в парке Победы Казани, открытого в честь этого атомохода,

А имя столицы республики получил новый атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М, который завершает заводские ходовые испытания. По словам американского специалиста по российским вооруженным силам из Центра военно-морского анализа М.Кофмана, «Казань» станет «самой мощной атомной подлодкой на вооружении у потенциального противника». Она в ближайшее время будет передана ВМФ России, но ее экипаж и муниципалитет Казани подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и шефских связях еще в апреле 2017 года, когда атомоход был спущен на воду.

Прочные контакты с РТ имеет и «Татарстан» – флагман Каспийской флотилии. Он носит это название уже 14 лет. Изначально корабль считался сторожевым, но позже получил классификацию ракетного. С начала XXIвека развиваются контакты татарстанцев с экипажами судов, несущих службу в составе Черноморского флота. Здесь боевые задачи выполняют малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и ракетный катер «Набережные Челны».

Большую помощь республика оказывает и военным морякам Балтийского флота, на котором кроме названного выше «Казанца» есть еще подшефный МПК «Зеленодольск». В сентябре 2013 года прошла торжественная церемония подписания договора о шефстве Нурлатского района над большой дизель-электрической подводной лодкой Б-394 Тихоокеанского флота. А шефским связям РТ с СФ в наступающем году исполнится четверть века. По данным 2018 года, Республика Татарстан поддерживает тесные шефские связи с девятью боевыми судами и четырьмя воинскими частями ВМФ России. Вот так во многом с подачи героя сей статьи развиваются контакты его малой родины и родного ВМФ.

В 2001 году Марса Джемаловича избрали председателем Совета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов, созданного при Татарской национально-культурной автономии (ТНКА) Санкт-Петербурга. По его ходатайству со следующего года в Соборной мечети города стали читаться поминальные молитвы в День памяти погибших подводников. Искандеров встречался с поисковиками из Татарстана, которые прибывали в Ленинградскую область для проведения раскопок на местах ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны, участвовал в торжественно-траурных церемониях перезахоронения останков бойцов, павших на легендарном Невском пятачке.

А в год своего 75-летия Марс абый стал председателем Совета ТНКА Санкт-Петербурга и был, как и прежде, успешен на вверенном участке работы. При его участии готовилось и подписывалось соглашение «О проведении взаимных мероприятий, связанных с 1000-летием Казани и 300-летием Санкт-Петербурга». Оно обозначило новое направление в дружеских отношениях этих городов. В северной столицепоявилась «Казанская аллея», на которой посадили 300 лип.

15 июня 2003 года на Большом проспекте Санкт-Петербурга президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев и вице-губернатор города на Неве А.Д. Беглов открыли мемориальную доску известному татарскому просветителю и общественному деятелю Атаулле Баязитову. Эту доску установили на доме, где располагалась типография, в которой в 1905 году был напечатан первый номер первой татарской газеты «Нур» («Луч»). Приветствуя петербургских соплеменников, собравшихся на торжественную церемонию, Шаймиев отметил, что местная татарская община успешно ведет свою деятельность в нескольких направлениях: организован бизнес-клуб татар, действуют самодеятельные коллективы, в одном из детских садов открыта татарская группа, выходят две татарские газеты, ежегодно проводится Сабантуй.

В ответном слове председатель городской ТНКА Искандеров высказал благодарность президенту РТ за постоянную поддержку и назвал Шаймиева национальным лидером всех татар. Завершилась церемония совместным исполнением татарской песни на слова Г.Тукая «Туган тел».

А через две недели в городе на Неве прошел 40-й по счету Сабантуй. С национальным праздником татар-петербуржцев поздравила полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе В.И. Матвиенко, которая даже участвовала в состязаниях по разбитию горшка с завязанными глазами и завоевала приз. Гостей Сабантуя приветствовали также председатель ТНКА Санкт-Петербурга М.Д. Искандеров, губернатор Ленинградской области В.П. Сердюков, вице-губернатор города А.И. Вахмистров, а также целый десант артистов из Татарстана и Башкортостана.

Доводилось Марсу эфенди общаться и с соплеменниками из других городов страны. Про его делегирование на II Всемирный конгресс татар мы уже упоминали в преамбуле. А в 1993 году он принял участие во встрече татарских генералов и адмиралов, которая прошла в московском «Президент-отеле». Марс абый встретил там давних друзей: контр-адмиралов А.И. Бичурина и Р.З. Чеботаревского. Как пишет в своей книге «Йолдызлы йолдызлар» («Звездные звезды») очевидец этой встречи Н.Х. Булатов, «Они на торжественном мероприятии всегда были вместе. Трое татарских адмиралов с удовольствием разговаривали на родном татарском языке, присоединяясь к другим гостям, пели песню «Сарман» и др.».

А начальник Высшего военно-инженерного училища имени В.И. Ленина, контр-адмирал, доктор технических наук Ю.М. Халиуллин написал в письме автору этой книги такие слова: «Несмотря на то, что познания родного языка недостаточны, я все равно горжусь тем, что я – татарин. Вот это наверно и подвигло меня на дружбу с татарскими адмиралами. Мы живем, постоянно общаясь с вице-адмиралом М.Д Искандеровым, контр-адмиралом З.Х. Ляпиным, контр-адмиралом В.А. Бедердиновым и другими».

Образцовая служба нашего героя в «прочном корпусе» подлодок, на штабной работе и в научном учреждении не раз отмечалась командованием. Марс Джемалович награждался двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями. В 1973 году ему поручили почетную обязанность – командовать парадом кораблей в День Военно-Морского Флота в г. Североморске, главной базе Северного флота. Были награды и за общественную деятельность. Одну из них – Почетную грамоту Республики Татарстан» – вручил вице-адмиралу президент РТ Шаймиев М.Ш. В 2012 году увидела свет книга «Знаменитые люди Северного флота», и в ней фигурирует фамилия Марса эфенди.

Военную династию Искандеровых продолжил сын Марса абый по имени Юрий. Выпускник факультета прикладной математики – процессов управления Ленинградского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени А.А. Жданова стал полковником, в 2005 году защитившим докторскую диссертацию по теме «Технология создания базы знаний для автоматизированной системы управления корпоративной сетью связи морского порта».

Все места его трудовой деятельности нам неизвестны, но в бытность кандидатом наук Ю.Искандеров служил начальником отдела НИЦ связи ВМФ. Этот научно-исследовательский центр входил в структуру 24-го ЦНИИ МО РФ, которым до 1991 года, как уже отмечалось, командовал наш герой.

На открытии мемориальной доски А.Баязитову, Санкт-Петербург, 2003 год, Искандеров — крайний справа

А после получения ученой степени доктора технических наук и звания профессора сын вице-адмирала работал в петербургском филиале Высшей школы экономики, заведовал лабораторией информационных технологий на транспорте Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН, руководил ООО «Инновационный центр транспортных исследований». Кроме этого, в 2018/2019 учебном году читал лекции по программе «Логистика и управление цепями поставок» в Санкт-Петербургской школе экономики и менеджмента, входил в состав диссертационного совета Д 223.009.06 Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, возглавлял Совет основных образовательных программ бакалавриата «Бизнес-информатика» и магистратуры «Информационная бизнес-аналитика» СПбГУ.

В феврале 2019 года с Юрием Марсовичем удалось связаться. Он, поблагодарив автора статьи за интерес и внимание к его отцу, обещал по мере возможности подготовить запрашиваемую информацию. Но после этого связь оборвалась, и все попытки ее восстановить результата не дали. Видимо, что-то с «мерой возможности» генерального директора названного ООО произошло. К такому выводу подталкивает и факт ликвидации ООО в мае 2020 года.

Поэтому материалы о семейной жизни и хобби вице-адмирала получить не довелось. Впрочем, досуг Марса абый в значительной мере «накрывался» его общественной деятельностью. На посту председателя Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга он и скончался 1-го октября 2003 года, не дожив менее четырех недель до своего 76-летия. Уроженец Казани упокоился в Санкт-Петербурге, внеся достойную лепту в развитие связи этих столиц и упрочение военно-морских сил СССР.

Его родители выбрали подходящее имя для сына. Ведь Марс в древнеримской мифологии считался, как известно, бесстрашным и справедливым воином, надежным защитником империи. Бога войны сопровождали младшие божества – Честь и Доблесть, но свою силу он направлял, прежде всего, на обеспечение мира и единства. Согласитесь, уважаемый читатель, что в этих давнишних характеристиках просматривается и образ другого Марса – Искандерова.

Но есть и несхожесть. Римляне наделили Марса жестокостью, чего не скажешь о вице-адмирале. Знавшие Марса Искандеровича люди отмечали его благородство и гуманизм. Показательна в этом плане фраза, появившаяся десять лет назад в Интернете под фотографией могилы военного моряка, доктора наук и академика. Россиянин-инкогнито набрал такое предложение: «Хороший был человек и адмирал».

Рашид ШАКИРОВ.

Журнал «Самарские татары», № 4(29), 2020 года.

Просмотров: 1387