Под таким названием в уфимской газете «Тормыш» («Жизнь») увидела свет в феврале 1914 года статья о только что преданной самарской земле просветительнице и журналистке Ф.М. Наврузовой, которая, считая себя созданной для борьбы за права татарских женщин, всю свою недолгую жизнь посвятила этому. Заметными вехами на пути служения Фариды Муртазовны прогрессу нации стали города Чистополь Казанской губернии и Томск, а также деревня Каракашлы Бугульминского уезда Самарской губернии. На похороны Фариды ханум в этой деревне прибыло более полутора тысяч человек из окрестных сел, причем в них были приостановлены занятия в школах. Практически все татарские СМИ царской России разместили некрологи об этом печальном событии, а упомянутая «Тормыш», опубликовав в ряде номеров около ста телеграмм-соболезнований из разных мест, вынуждена была извиниться перед читателями за то, что порядка двухсот таких откликов напечатать на своих страницах уже не в состоянии.

Впервые в Каракашлы 18-летняя Фарида приехала в 1907 году. Ее отец – чистопольский купец Муртаза Ахметханович Вагапов – после поражения Первой русской революции 1905-1907 годов решил сменить место жительства, поскольку его активной общественной деятельностью в период революционного подъема заинтересовались судебные органы. Свернув свое галантерейное дело в уездном городке Чистополе и купив участок земли в названной деревне, он прибыл сюда с женой и единственной дочкой, где вскоре построил мельницу и зажил спокойной жизнью.

Чистополь, 1903 год

Женская гимназия, Чистополь, 1910-е годы

Фарида же здесь сразу занялась налаживанием женского образования. В специально нанятом доме она открыла новометодную начальную женскую школу, Но в первый день занятий перед Вагаповой предстали всего 5-6 девочек, поскольку обучавшая до этого дочек каракашлинцев азам религии Бадрикамал абыстай объявила светские устремления приехавшей учительницы «дорогой к шайтану», А к мнению этой женщины в деревне привыкли прислушиваться. Однако, нашлись и сторонники джадидизма, поддержавшие Фариду неформальной агитационной работой. И постепенно ее заведение завоевало признание не только местного населения, но и некоторых соседних сел. Так, к февралю школьниц стало 15, а к концу года учениц уже было около 70. Кроме ежедневных 7-8-часовых занятий с ними в школе, наша героиня к тому же по пятничным вечерам собирала женщин деревни для чтения им книг, проведения бесед и дачи советов по огородничеству и воспитанию детей.

Летом она на природе разучивала с девочками песни, танцы и игры. На эти сборы школьниц приходила вся молодежь деревни и принимала участие в предлагаемых играх. Все это делало Фариду неформальным лидером молодого поколения Каракашлов.

За первый учебный год она подготовила нескольких своих наиболее способных школьниц к поступлению в широко известную тогда татарскую женскую школу Буби, находившуюся в деревне Иж-Буби Сарапульского уезда Вятской губернии. Стараниями семейства Нигматуллиных-Буби она возникла здесь в самом начале XX века, и в ней наряду с вероучением преподавались чтение, письмо и грамматика тюркского (татарского) языка, арифметика, география, естествознание, всеобщая история, арабский и персидский языки, гигиена, каллиграфия, домоводство и рукоделие. В 1907 году братья Буби добились открытия и земского одноклассного женского русско-татарского училища, ставшего составной частью женской школы. А через год было получено разрешение принимать экзамены на звание учительницы-мугаллимы и выдавать свидетельства, дающие право преподавания. Для татарских преподавательниц данные свидетельства стали тогда единственным официальным документом, который признавался всеми административными органами. Если учителя-мужчины могли получить подобную бумагу от Оренбургского духовного собрания, то у учительниц такой возможности до тех пор не было.

И вот в этот центр татарского просветительства Фарида запланировала отправку своих воспитанниц. Но одно дело – подготовить их, а другое – уговорить родителей на убытие детей в дальние края. Всех ли взрослых смогла убедить наша героиня или нет – сказать не можем, но, по данным исследователя А.Х. Махмутовой, четыре ее ученицы выехали в Иж-Буби и стали со временем мугаллимами. Среди них дочь каракашлинскогоого имама Харраса хазрата Фахретдинова Зайтуна, крестьянские девушки Мархаба и Райхана, а также Рабига из Бугульмы. С именем этого хазрата мы уже встречались в 33-м и 34-м номерах журнала, поскольку в его медресе в конце XIX века обучались будущие просветители Кабир и Фазыл Туйкины.

Отметим, что для дочки купца Вагапова организация образовательного процесса не была бизнесом, а сугубо подвижничеством. Она не поднимала перед родителями учеников вопросы оплаты своей деятельности, не стремилась заполучить в школу деток из обеспеченных семей. Фариду стимулировало другое – стремление как можно больше подготовить учительниц, чтобы создать образовательную среду для татарок. Частным порядком она научила пользоваться новым звуковым методом освоения грамоты более десяти жен сельских мулл из соседних деревень, которые вскоре открыли по месту своего жительства новометодные школы.

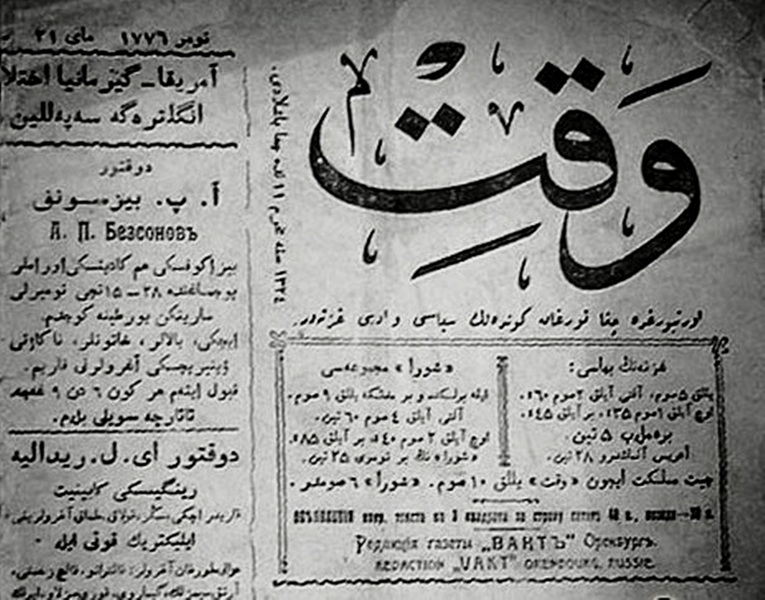

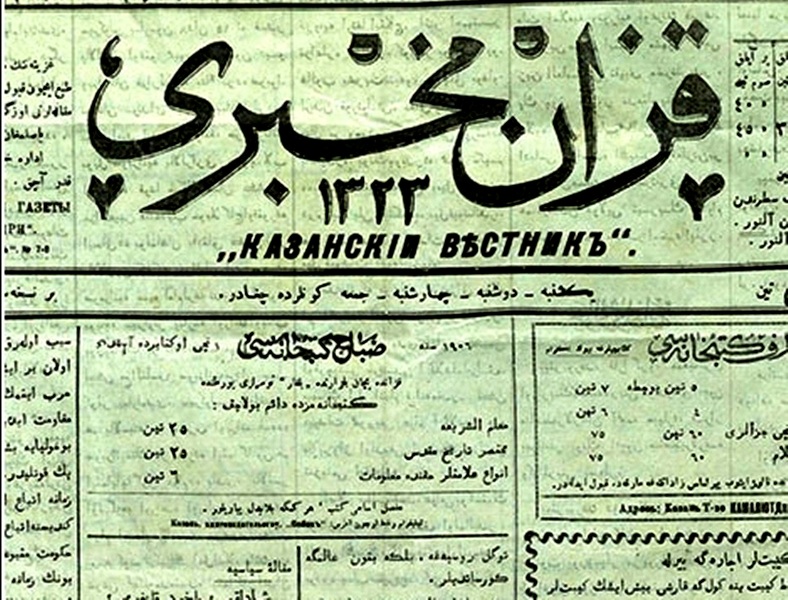

Из Каракашлы девушка начала посылать корреспонденции в татарские газеты «Вакыт» («Время», Оренбург) и «Казан мөхбире» («Казанский вестник»). В это время и возник ее публицистический псевдоним – Фатима-Фарида, под которым стали появляться статьи, посвященные вопросам женского образования, положения учительниц и просвещения широких масс татарок. (Хотя есть и другая версия появления двойного имени у Вагаповой). Наша героиня ратовала за то, чтобы соплеменницы заимствовали лучшее из жизни и борьбы русских женщин за свои права. Она выступала за политическую информированность мусульманок, которых нормы ислама и традиции того времени держали запертыми в кругу семьи.

Газета «Казан мөхбире» («Казанский вестник»)

Наверное, Фарида продолжила бы наращивать свой вклад в развитие женского образования в Бугульминском уезде, но тут свое слово сказала любовь. К нашей учительнице и начинающему журналисту сватались многие молодые люди из зажиточных слоев, но она выбрала бедного поэта Вагиза (Мухаметвагиза) Шагивалиевича Наврузова, получившего образование в Каире и работавшего мугаллимом в Томске. Кроме того, он был вольнослушателем юридического факультета Томского университета.

31 августа 1908 года в Чистополе состоялась их свадьба, и молодые переехали в Томск. А дело Наврузовой в Каракашлах подхватила со временем ее ученица З.Фахретдинова (Юльметова). После окончания Иж-Бубинского женского медресе она три года учительствовала в Акзигитовской женской школе Казанской губернии, а потом несколько лет занималась с учениками в деревне своего учебного детства.

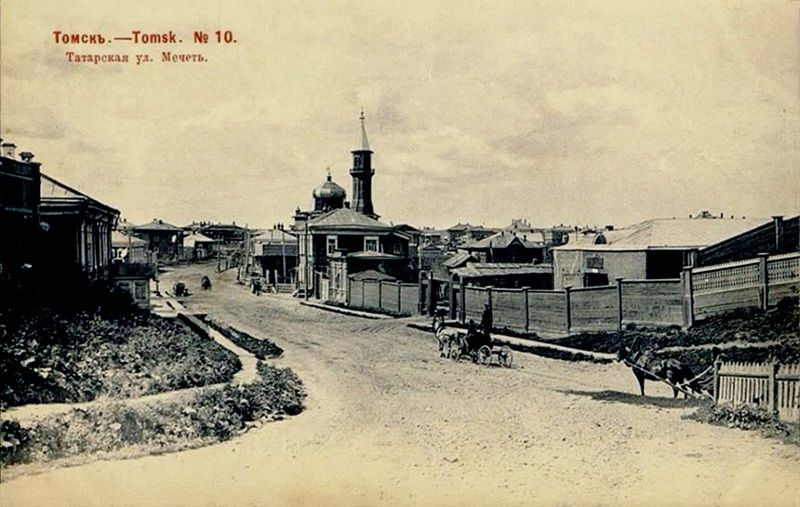

Заисточье, Томск, начало XX века

В Сибири супруги Наврузовы продолжили вести просветительскую деятельность. Так, Фарида устроилась на работу в местную татарскую женскую школу. Надо сказать, что ни один сибирский город не имел в царское время такого количества мусульманских школ, как Томск. Томская губерния в начале минувшего века включала в себя территории современных Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, Восточного Казахстана и части Красноярского края. Томск был крупнейшим в Западной Сибири губернским центром, что сказалось и на его мусульманской истории.

Но ислам здесь развивался, в основном благодаря сибирским бухарцам (так называли выходцев из Средней Азии). Томские татары вплоть до 70‑х годов XIX века ориентировались на Бухару, и поэтому новометодное образование имело больше противников, чем сторонников. Это сразу ощутила на себе наша героиня. Ее привычные действия по организации учебного процесса встретили протест со стороны абыстаев, обучавших девочек по-старому, а также попечителей учебного заведения и родителей школьниц.

Тогда Фарида сдала экзамены на звание учительницы и добилась разрешения городских властей на открытие татарской начальной школы для девочек под своим руководством, Это первое женское магометанское учебное заведение Заисточья начало действовать в январе 1910 года, причем с некоторой поддержкой из городских средств. В книге «Город Томск» (1912) указывался ее адрес: Татарский переулок, д. 5. Заисточьем же (или Заистоком) именовалось поселение на юго-западной границе Томска.

До 1914 года оно была островом, который отделяла от города протока, называемаяИсток. Отсюда и название местности. Хотя наряду с татарами там жили бухарские торговцы, цыгане и русские, Заисточье уже в XVIII веке получило название Татарской слободы. Жители ее, в основном, принадлежали к мещанскому и купеческому сословиям, реже – к крестьянству. Этот район, и поныне считающийся жемчужиной исторической деревянной застройки общероссийского масштаба, фигурирует в иностранных справочниках по деревянной архитектуре и в туристических путеводителях.

Школа Фариды была новометодной, и в ней она всячески старалась улучшать преподавание. Например, здесь практиковались уроки ручного труда, которые в то время в других городских учебных заведениях только вводились. Наша героиня посещала всевозможные курсы, стремясь активно черпать из колодца знаний, полагая, что применение им в школе найдется. С этой точки зрения можно объяснить ее присутствие на картонажных курсах, на которых учили делать изделия из бумаги и картона. Видимо. был «прицел» на перенесение сей практики на упомянутые уроки ручного труда. Используя опыт деятельности в Самарской губернии, наша просветительница и в Томске отдельно обучала женщин азам преподавательского труда, готовя их к званию мугаллимы.

При этом Наврузова неуклонно занималась самообразованием. Она сдала экзамены за пятый класс женской гимназии и готовилась сделать то же самое за шестой и седьмой классы. Продолжение получили и ее занятия русским языком. Когда осенью 1910 года в Томске открылись Сибирские высшие женские курсы (СВЖК), то Фарида стала их слушательницей и вошла, видимо, в состав первого набора из 87 человек на имевшееся сначала единственное отделение – естественное, Предположить так позволяет статья профессора Н.Ф. Кащенко от 1912 года, в которой он приводит данные о втором наборе на СВЖК, т.е. в 1911 году, когда открылось еще одно отделение – математическое. И выясняется, что 126 новых слушательниц по вероисповедованию «распредѣляются такъ: православнаго 104 (83%), католическаго и лютеранскаго 4 (3%), іудейскаго 18 (14%). Представительницъ другихъ вѣроисповѣданій нѣтъ». Стало быть, наша героиня была среди дебютного потока курсисток.

В день открытия Сибирских высших женских курсов, Томск, 1910 год

Первоначально им предполагалось преподавать богословие, математику и физику, физическую географию и химию, ботанику и зоологию, сравнительную анатомию и палеонтологию, минералогию и геологию, географию и педагогику. Преподавали – профессора Императорского Томского университета и местного технологического института – отмечали рвение и серьезное отношение к занятиям всех курсисток, превосходивших в этом отношении студентов. Фарида, к примеру. не ограничиваясь общением с учеными на занятиях в СВЖК, находила возможность посещать их публичные лекции и выступления на научных собраниях.

Довольно быстро она познакомилась с активистами Томска и окунулась в его общественную жизнь, вступив членом почти во все научные и благотворительные общества города. Так, ее фамилия фигурирует среди создателей и членов Общества мусульман-прогрессистов, открытого в 1909 году, Оно проводило сабантуи и спектакли, а собранные средства направляло на просветительные цели.

Через три года уполномоченный от общества В.Наврузов ходатайствовал перед губернским управлением об открытии народной библиотеки-читальни, в которой предполагалось иметь произведения печати на русском, татарском и других языках. Но прошение было отклонено под тем предлогом, что «уставом Томского общества мусульман-прогрессистов не предусмотрено устройство библиотеки-читальни». Однако в июне 1913 года прогрессисты получили-таки разрешение на ее учреждение. В сборе средств для открытия бесплатной народной библиотеки-читальни в Заисточье приняло участие все местное мусульманское сообщество. Уже на следующий год ее книжный фонд насчитывал 700 книг (500 – на татарском языке), а число записавшихся читателей стало больше сорока. Кроме того читальня получала почти 40 газет на русском и татарском языках.

Наврузова работала и в Педагогическом обществе, созданном осенью 1909 года впервые в Сибири и объединившем педагогов Томска, которые занимались культурно-просветительной деятельностью. Была она и участницей Литературно-артистического кружка, возникшего годом позже. А в банке взаимного кредита Фарида стала первым представителем мусульман. Также она являлась членом общества изучения Сибири, общества семейного воспитания, общества татарских учителей и учительниц. Ей доводилось нередко брать слово при обсуждении различных вопросов в названных обществах, и всегда выступления героини сей статьи отличались четкостью и точностью. Своей образованностью и широтой взглядов, искренностью и обаянием Фарида привлекала общее внимание.

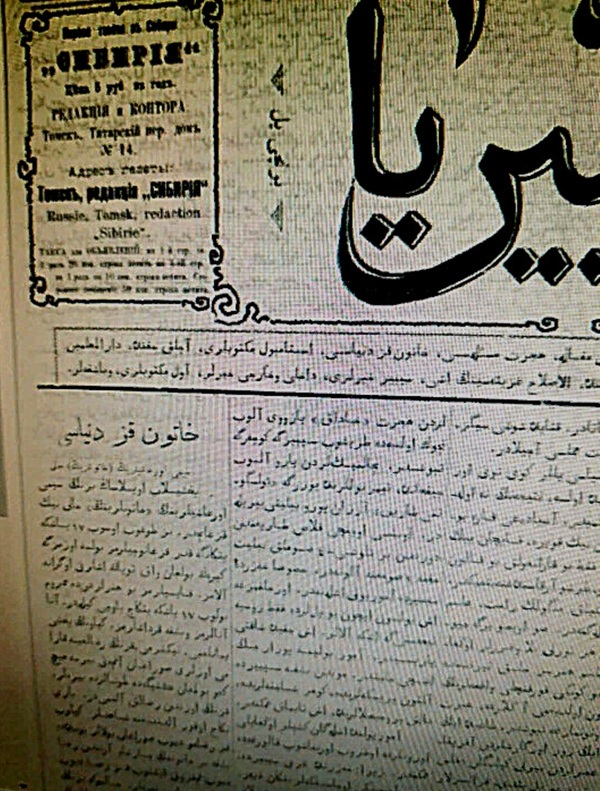

Знаковым явлением для томских татар и российских мусульман в этот период стала газета «Сибирия», издававшаяся Наврузовыми на татарском языке с февраля 1912 года и выступавшая за развитие национального самосознания соплеменников и их культуры. Разрешение на открытие СМИ удалось получить не с первого раза, а деньгами для этого нужного дела супругам помог Муртаза эфенди, продав чистопольскую мельницу.

Газета «Сибирия», Томск

В «Сибирии» публиковались статьи, посвященные внутренней и внешней политике, экономике и торговле, среднему и высшему образованию, культурной жизни. Газета знакомила читателей с историей и традициями мусульман разных регионов России: Бурятии, Казахстана, Киргизии, Якутии, Забайкалья, Сахалина, городов Оренбург, Уральск, Челябинск и др. Также печатались в «Сибирии» биографии известных личностей, фельетоны и стихи татарских авторов.

Редактором первой татарской газеты Сибири являлся В.Наврузов, а его супруга помогала ему в выпуске номеров, официально замещала редактора во время его отлучек из города и публиковала свои статьи. Кроме того, она вела в ней раздел «Мир женщин» посвященный мусульманкам. Материалы этого раздела появлялись из номера в номер, причем чаще всего на первой и второй страницах.

Не удивительно, что вскоре Фатима-Фарида стала катализатором поднятия темы прав татарок в прессе. Она писала, что женщина, не имеющая специальности, полностью зависит от произвола мужа, и говорить о ее самостоятельности не приходится. «Господство поверхностного отношения ко всему является очень большой нашей бедой. Особенно плохие последствия имеет отсутствие внимания воспитанию девочек, – отмечала наша героиня в одной из статей. – Мы не готовим девушек к самостоятельной жизни. Незнание русского языка, необученность ремеслу являются причиной того, что татарки, попадая в тяжелые материальные условия, в лучшем случае могут добыть себе пропитание мытьем полов, стиркой белья и т.д.».

Многие ее публикации были посвящены тяжести материального положения татарских учительниц и шаткости их правового положения. Она обосновывала необходимость создания в России училищ для девушек, где они могли бы получить образование и стать преподавателями девочек из татарских семей.

Думая о развитии своего раздела в «Сибирии», вызвавшего поток корреспонденций из разных мест России и сплотившего круг соратниц, Фатима-Фарида, видимо, пришла к мысли о создании специального женского журнала на татарском языке. Она подготовила его программу, написала прошение о разрешении издавать такое СМИ. А через газету Наврузова обратилась к мусульманкам страны с призывом принять все меры для того, чтобы быстрее осуществить его издание. Но самой ей довести это дело до конца не удалось в силу нескольких причин.

Во-первых, уж слишком многое взвалила на себя наша героиня. «Сибирия» выходила 18 месяцев (до конца августа 1913 года) и за это время увидели свет 145 номеров газеты. Наврузова в качестве исполняющей обязанности редактора подписала 123 из них. Ее подчиненные вспоминали, что она редактировала газету в течение 13 месяцев. То есть в это время Фатима-Фарида не только готовила свои публикации и материалы рубрики «Мир женщин», но и руководила сотрудниками, вела дела газеты с издательством, почтой и банком, просматривала прессу, знакомилась с пришедшими в редакцию письмами и статьями, переписывалась с читателями. Даже в день родов второго ребенка (это произошло около 14.00) она утром прислала в редакцию подготовленный ею текст в очередной номер.

При этом не будем забывать, что Фарида ханум заведовала женской школой и учительствовала в ней, сама управлялась с домом и воспитанием двух своих малолетних детей, проявляла активность в общественной жизни Томска и находила время для самостоятельных занятий, мечтая впоследствии получить высшее образование.

Такой ритм ей был по душе, и она самозабвенно отдавалась работе во благо общества. Томичи с уважением относились к подвижнице, искренне стремившейся нести свет людям и бескомпромиссно отстаивать права женщин. При этом, по мнению сотрудника «Сибирии» Г.Хабирова, «Фатима-Фарида была очень мягкой, ласковой по своей природе. Она никогда ни на кого не гневалась. Такое терпение, как у нее, можно редко найти даже среди мужчин. Каждое дело она делала обдуманно, с терпением. Даже ее враги в Томске называли ее умной женщиной, не могли найти в ней недостатков и считали за таковой лишь ее стремление добиться для женщин прав. Главной ее опорой была этичность. Она не любила наглость и безнравственность, ненавидела их».

Полагаю, что уважаемый читатель обратил внимание на слова о врагах Наврузовой в этой длинной цитате. Противники перемен в лице реакционной части мусульманского духовенства и солидарных с ней слоев населения ставили просветительнице «палки в колеса», усложняли жизнь и отнимали силы угрозами и злобой. Финансовая поддержка отца оказалась не безграничной, а недоброжелатели писали доносы на редактора, распространяли слухи «о вреде» журналистов, вследствие чего банки задерживали векселя.

И в сентябре 1913 года газета «Сибирия» закрылась в связи с недостатком средств. В том же году умерла девятимесячная дочь Фариды ханум, а сама она, простудившись летом, заболела туберкулезом. К тому же не складывалась в гармоничный союз семейная жизнь. Все эти негативы можно назвать второй причиной, вынудившей «притормозить» журналистку и учительницу.

После закрытия своей газеты Наврузовы покинули Томск. А вот куда они уехали – по этому поводу у авторов публикаций имеются расхождения. Одни считают, что супруги обосновались в Уфе, а другие полагают, что в тот город прибыл только В.Наврузов, а его заболевшая жена вернулась к родителям в Каракашлы Самарской губернии. Сторонник второго мнения А.Х. Махмутова, защитившая полвека назад кандидатскую диссертацию по теме: «Борьба за женское образование у татар (90-е гг. XIX в. — 1917 г.)», в одной из своих публикаций привела цитату из воспоминаний видного татарского богослова, журналиста и переводчика Закира Кадыри о Фатиме-Фариде: «Она строила планы, как в дальнейшем служить миру женщин: намеревалась вдохнуть жизнь в уфимское общество мусульманок, активизировать их деятельность, думала о путях привлечения к этому делу учительниц и учащихся уфимских женских школ. Если бы, выздоровев, она приехала в Уфу, мы бы увидели результаты ее культурнических трудов».

Но и находясь на самарской земле, наша героиня продолжала журналистскую деятельность, посылая статьи в открытую в октябре 1913 года мужем уфимскую газету «Тормыш» («Жизнь»), которую он объявил продолжением томской «Сибирии». Загадкой при этом остается вопрос нахождения Наврузовым денежных средств для возрождения СМИ. Видимо, он нащупал подход к местным татарским и башкирским бизнесменам.

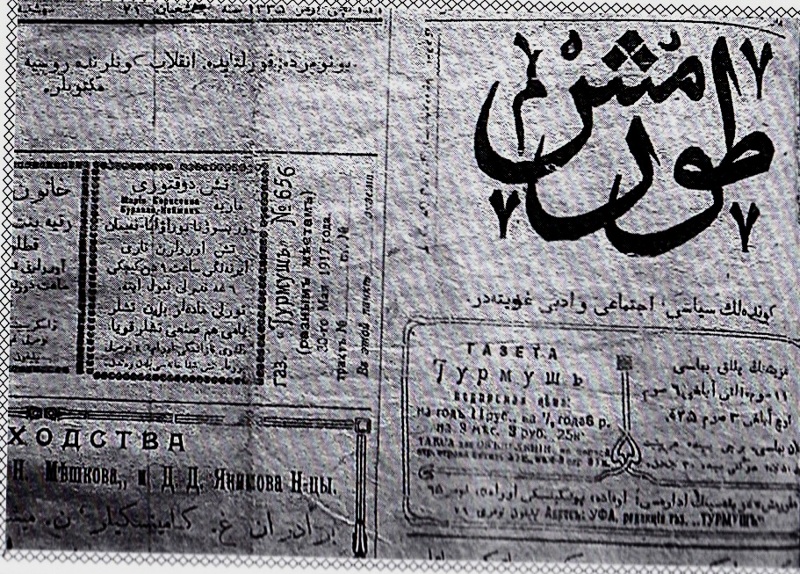

Газета «Тормыш» («Жизнь», Уфа)

Газета продолжила линию на освещение проблем татарского народа, печатая материалы не только регионального, но и общероссийского, общемусульманского масштаба, благодаря чему круг читателей издания заметно вырос. В нем особенно были заметны яркие статьи Фатимы-Фариды о раскрепощении женщин. Как считают специалисты масс-медиа И.Сайфиев и Р.Вильданова, «Пожалуй, ни одна из татарских газет не уделяла столь разностороннего и постоянного внимания положению мусульманской женщины в обществе, как «Тормыш». А по мнению кандидата филологических наук И.К. Фазлутдинова, она вместе с оренбургскими СМИ: газетой «Вакыт» («Время») и журналом «Шура» («Совет») вошла в золотой фонд татарской общенациональной журналистики, определив новый этап в ее развитии.

Первоначально «Тормыш» выходила раз в декаду, далее – по 2-3 номера в неделю, а с 1914 года – ежедневно. Это СМИ заявило о непринадлежности к политическим партиям и равном отношении ко всем социальным слоям и группам населения. Издание позиционировало себя как национальная газета, Некоторые сотрудники «Сибирии» переехали в Уфу, сохранилась и часть авторского коллектива. Так, публиковавшийся еще в Томске З.Кадыри (выпускник каирского университета «Аль-Азхар», получивший звание мударриса и преподававший в известных в начале XX века медресе «Хусаиния» и «Галия»), начал печататься в первом же номере «Тормыш» с циклом статей «Наши духовные школы». Через год эту газету приобрел стерлитамакский купец-миллионер Г.Усманов, являвшийся и владельцем одноименной типографии. Он сделал ее редактором Кадыри.

Кстати, Закир эфенди благодаря Фариде ханум познакомился с будущей женой – Санией Гиффат (настоящее имя – Сания Хабирзяновна Кадырова), одной из первых и малоизвестных (в связи с длительным пребыванием в эмиграции после победы советской власти в России) татарских поэтесс начала XX века. Сания с детства любила читать и отличалась стремлением к знаниям, чем импонировала своей тете (двоюродной сестре) Ф.Наврузовой, которая забрала девочку, рано потерявшую маму, к себе в Томск.

У Фариды имелась большая библиотека с книгами, газетами и журналами из Турции, произведениями русских классиков и различными изданиями на татарском языке. И Сания могла пользоваться всем этим богатством. Живя рядом с просветительницей, она была в курсе политических новаций и проблем своего народа, что стало отражаться в ее творчестве. Это видно из первого стихотворения Кадыровой «Әгәр үлсәм» («Если я умру») опубликованного в 1912 году в газете «Сибирия». В нем тинейджер Сания пыталась объяснить чаяния и надежды татар.

В томском доме Наврузовых и состоялась первая встреча Гиффат с Кадыри, в то время уже известным педагогом, ученым и публицистом, который был старше Сании на 21 год. В период работы Закира эфенди редактором «Тормыш» девушка публиковала на страницах этой газеты свои стихи, выражая в них беспокойство за судьбу соплеменников и выступая против национальной политики Российской империи. В 1917 году она стала супругой З.Кадыри.

Порадоваться за нее Фарида ханум уже не могла, так как мугаллима-журналистка скончалась от чахотки 16 февраля 1914 года в деревне Каракашлы Сумароковской волости Бугульминского уезда, не реализовав многие намеченные планы. Скорей всего, она не успела и окончить Сибирские высшие женские курсы, поскольку там был установлен 4-летний срок обучения, и первый выпуск слушательниц СВЖК состоялся в 1914 году. Тогда же курсам присвоили статус высшего учебного заведения.

Умирая в 25-летнем возрасте, наша героиня попросила отца продать ее имущество, чтобы на вырученные средства он смог основать школу в Каракашлах. И после кончины Фатимы-Фариды было решено возвести женские школы, посвященные памяти Ф.Наврузовой, в этом населенном пункте, а также в деревне Абсалямово (Әпсәләм), которая входила в другую волость Бугульминского уезда Самарской губернии – Александровскую. Начался сбор средств для их постройки.

Во что вылилось это благое намерение населения в Абсалямово выяснить не удалось, а в Каракашлах «процесс пошел». 76 человек внесли свои средства, а местный житель Г.Ш. Батыршин отдал под строительство школы свой картофельный огород. 11 ноября 1915 года состоялась торжественная закладка ее фундамента. На это событие со стороны прибыло более 50 уважаемых соплеменников: известных священнослужителей, предпринимателей и общественных деятелей. Имам соборной мечети в Байряке М.Г. Губайдуллин, он же мударрис и один из учредителей Байрякинского мусульманского прогрессивного общества, которое занималось благотворительно-просветительской деятельностью, провел молитву. Затем самые старшие хазраты возложили первые бревна в основание будущего учебного заведения.

Но собранных средств для завершения дела не хватало. И тогда отец просветительницы, исполнивший уже ее просьбу, вынужден был продать, по словам исследователя Т.Биктимировой, свое жилище (наверное, чистопольское). Так, в 1916 году Каракашлах открылась первая школа на средства Ф.Наврузовой и уважавших ее действия людей. По другим источникам это произошло позже, так как к 1 сентября 1917 года удалось возвести только две комнаты будущего заведения. А все шесть комнат и просторный коридор были построены в 1918 году.

А теперь вернемся к преамбуле сей статьи, где сказано, что заметной вехой на пути служения Фариды Муртазовны прогрессу нации стал также Чистополь. В этом купеческом городке Казанской губернии она появилась на свет 12 февраля 1889 года в состоятельной семье. Родители стремились обеспечить достойное образование своему единственному ребенку. Но татарских школ, обучавших девочек, поблизости не было, поэтому сначала трехлетней внучке основы вероучения излагала бабушка, а потом местная абыстай.

В 1893 году Вагаповы перебрались в Стамбул, очевидно, имея намерение продолжать жизнь в Османской империи. Здесь Фарида посещала местную мусульманскую школу. Однако через год семья вернулась в Чистополь, а нашу шестилетнюю героиню отец отвез в Казань, к очередной абыстай. Но это опять был неоптимальный выбор образовательного процесса. В губернском центре девочка провела три-четыре месяца, и весной 1896 года родители вернули ее на малую родину.

Муртазу эфенди, как человека, знавшего несколько иностранных языков и занимавшегося развитием школьного дела в качестве гласного городской думы многих созывов, такой подход к образованию дочери не устраивал. Но отдать ее в русскую женскую гимназию он не мог, несмотря даже на широту своих взглядов, ибо традиции мусульманского мира были сильнее.

Тогда М.Вагапов договорился с сыном чистопольского ишана и мударриса Ибрагимом Камаловым, взявшимся обучать трех своих младших сестер и двух девочек Туктаровых, о подключении к занятиям и Фариды. 19-летний Ибрагим к тому времени окончил уже медресе «Камалия» своего отца и несколько лет «напитывался» знаниями в Стамбуле и Каире. На занятиях у прогрессивно мыслившего юноши, проходивших в специально оборудованной классной комнате, наша героиня познала вкус настоящей учебы, и в течение пяти лет с удовольствием погружалась в процесс познания нового.

Учитель Фариды в Чистополе Ибрагим Камалов

Но в 1901 году Камалов снова уехал учиться в Каир, а Фариду отец опять отвез в Казань – на сей раз в новометодную школу при 5-м мусульманском приходе. Однако в ней в ходу были только старые книги по основам вероучения, вследствие чего какого-либо продвижения в знаниях Вагапова не получила. Поэтому она с большим удовольствием возвратилась в 1903 году на занятия к Камалову. Вернее, к мужу его старшей сестры – имаму 1-го мусульманского прихода М.Амирханову, который продолжил дело родственника. Вскоре из Каира вернулся Ибрагим, который тут же подключился к педагогической работе в этом своего рода женском мектебе.

Он обучал Вагапову и своих сестер арифметике, биологии, географии, истории, а также языкам: арабскому и персидскому, русскому и турецкому. Для углубления у подопечных познаний родного языка была приглашена учительница. Причем выпускник университета «Аль-Азхар» приучал их к самообразованию, к чтению не только художественной, но и специальной литературы по волнующим татарское общество вопросам. Кроме того, он занимался переводческой деятельностью, выступал на страницах татарской прессы и был сторонником сплочения молодеживокруг идеи создания национального театра.

Осенью того же года 14-летняя Фарида начала вести занятия для 5-7 девочек у себя дома, создав подобие начальной новометодной школы. К тому времени у нее образовалась солидная библиотека литературы, присланной из Бахчисарая, Казани и Стамбула, а также приобретенная отцом во время деловых поездок. Из этих вагаповских «школьниц» со временем вырастут учительницы Мархаба Батыршина, Рабигаи-Надира Садыкова и уже упомянутая Зайтуна Юльметова, а также названная выше поэтесса Сания Гиффат.

А дом Камаловых в годы революции 1905-1907 годов стал своеобразным центром притяжения прогрессивно настроенных молодых татар Чистополя, где обсуждались злободневные вопросы национальной жизни, новинки родной литературы. Появлялись здесь и молодые люди из Казани, участвовавшие в подъеме национального движения. Фарида и сестры учителя не только прислушивались к разговорам гостей на мужской половине, но и сами проявляли активность: читали новинки, музицировали, ставили спектакли для соседей.

По словам учениц Вагаповой, она была близка к революционно настроенной молодежи города. Фарида приносила домой листовки, собирала средства для помоши политзаключенным и т.д. Весной 1905 года в доме Вагаповых прошла тайная встреча молодых интеллектуалов, на которой обсуждался вопрос создания прообраза татарской эсеровской партии.

В тот период революционного подъема героиня сей статьи, видимо, окончательно определилась в стремлении посвятить себя делу просвещения женщин и борьбе за их права. Она начала посылать заметки в литературно-научный и общественный ежемесячный журнал на татарском языке«Аль-гаср-эль-джадид» («Новый век»), который с января 1906 года в течение полутора лет выходил в Уральске благодаря его издателю-редактору К.Мутыги и ответственному секретарю Г.Тукаю. А известный татарский писатель и публицист Ф.Амирхан вспоминал, какое сильное впечатление на участников литературного вечера, прошедшего в казанском здании Купеческого собрания осенью 1907 года, произвело выступление единственной представительницы прекрасного пола Ф.Наврузовой, которая прочитала свое стихотворение «Мир женщин».

В том же году начался каракашлинский этап ее деятельности, о котором мы поведали выше. Добавим лишь то, что традиции учительства подхватили здесь не только воспитанницы нашей героини, но и девушки-мугаллимы новых поколений. Так, в 1918 году в селе Каракашлы открыли первую советскую школу, и преподавательницами в ней были Сарби Ишмакаева (ученица Фариды ханум) и Гайша Батыршина. Они обучали детей и вели культурно-просветительную работу: организовывали спектакли, концерты. Но, как и во времена Вагаповой, такая деятельность встречала неодобрительное отношение части жителей. И в ходе восстания «вилочников», недовольных политикой продразверстки, эти девушки пали от рук противников советской власти, поскольку воспринимались как яркие ее представители. Профессия мугаллимы по-прежнему считалась рискованной, особенно в сельской местности.

В 1969 году решением жителей села в саду у Дома культуры был установлен памятник погибшим учительницам. А местную школу в 80-е годы XX века называли «малой академией», потому что она дала ТАССР более ста научных деятелей. Но до сих пор это учебное заведение не носит имя Фатимы-Фариды Вагаповой (Наврузовой) несмотря на периодические обращения общественности.

Одно из последних таких обращений было принято участниками научно-практической конференции «Татарские женщины на пути просвещения», прошедшей весной 2014 года в Уруссинской гимназии и собравшей представителей Азнакаевского, Альметьевского, Бавлинского и Бугульминского районов в лице руководителей отделений исполкома Всемирного конгресса татар, работников отделов образования, редакторов газет «Бугульма авазы» и «Альметьевские вести», учителей татарского языка и литературы, а также учащихся. Власти Ютазинского района РТ ограничились открытием памятной доски Фариде ханум на здании школы, которое прошло в торжественной обстановке в первой половине сентября 2017 года.

Недолго прожила Фарида ханум, но ее имя и добрые дела не забываются. И знавшие ее люди, и наши современники воздавали и продолжают воздавать должное просветительнице. Так, журнал «Сююмбике», появившийся на свет осенью 1913 года в Казани и воплотивший мечту нашей героини о специальном женском СМИ, в 1914 году опубликовал о ней статью-некролог. А к первой и второй годовщинам ее смерти поместил материалы, посвященные памяти мугаллимы и журналистки. Через полгода после кончины Ф.Наврузовой писатель и общественный деятель Г.Исхаки опубликовал посвященную ей драму «Мөгаллимә» («Учительница»). Критики считали, что образ мугаллимы Фатимы идеализирован, но это не мешало популярности пьесы на театральных подмостках. Первыми ее поставили в 1914 году в Нижнем Новгороде. А спустя пять лет вышел в свет роман Г.Ибрагимова «Безнең көннәр»(«Наши дни»), прототипом одной из героинь которого явилась Фатима-Фарида.

На ее смерть откликнулись не только все татарские издания, но и известные русскоязычные газеты «Русское слово» (она в 1917 году первой в России перешагнула миллионный тираж) и «Сибирская жизнь» (самый влиятельный и распространенный орган печати в дореволюционной Сибири, имевший тираж 25 тыс. экз.), которые отметили бескорыстную деятельность Наврузовой на ниве просвещения,

Внимание ей уделили и участницы первого Всероссийского съезда мусульманок, прошедшего в Казани 24-27 апреля 1917 года. На форум были приглашены 60 женщин, однако приехали 72, а еще 300 присутствовали в качестве зрителей. Съезд почтил минутой молчания светлую память журналисток Зухры Гаспринской (Акчуриной) и Фатимы-Фариды Наврузовой, посвятивших свою жизнь служению мусульманкам России. Их удостоили звания «Миллэт аналары» («Матери нации»).

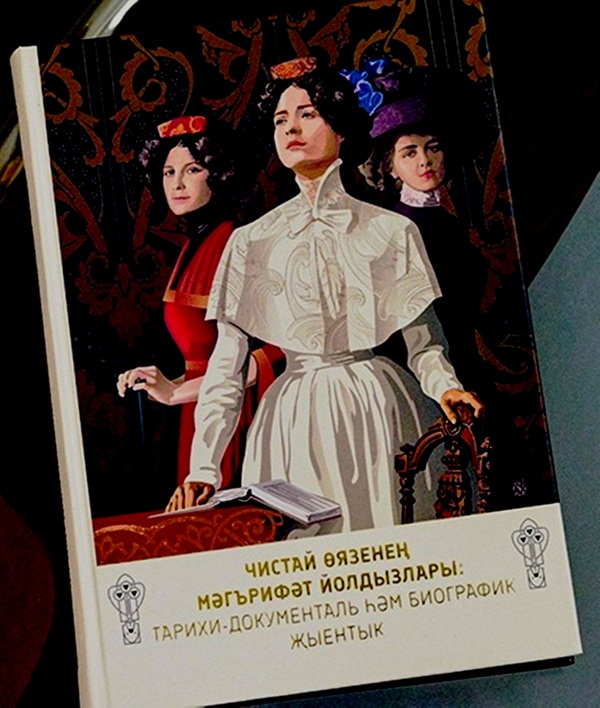

А вот сообщения наших дней. В 2018 году интернет-сообщество «Томский Обзор» разместило материал «Восемь знаменитых женщин Томска». В их число, которое с давних времен ассоциируется с символом неотвратимости судьбы, включена и героиня сей статьи. Годом позже появилась научная публикация А.Х. Махмутовой, посвященная 130-летию со дня рождения Фатимы-Фариды ханум. А летом 2021 года в Институте истории им. Ш.Марджани АН РТ состоялась научно-практическая конференция «Звезды просвещения Чистопольского уезда», на которой речь шла и о Ф.Наврузовой. Несколькими месяцами позже вышла в свет при содействии благотворительного фонда «Татнефть» и осенью была презентована книга С.Усмановой и Т.Биктимировой «Звезды-просветительницы Чистопольского уезда: историко-документальный и библиографический сборник». В нее включены истории 12 женщин, родившихся во время существования уезда, и среди них представлена героиня нашего материала.

Книга о просветительницах Чистопольского уезда. 2021 год

Провидцем оказался ее современник, шакирд Байрякинского медресе и начинающий поэт, будущий учитель и общественный деятель С.Х. Батыршин (литературный псевдоним – Сирин). Уроженец Самарской губернии прочитал перед пришедшими на похороны Фариды Муртазовны свое стихотворение, посвященное ей, в котором предсказал незабвение страстной противнице бесправия женщин. Произведение собравшимся понравилось, и в дальнейшем оно не раз читалось на мероприятиях в честь Ф.Наврузовой. Есть в нем такая строфа: «Син үлсәң дә, әмма ләфзан. / Син мәгънәи үлмәдең. / Керде җәсәдең кабергә, / Әмма үзең кермәдең». Рискнем предложить вариант ее перевода: «Ты умерла, но только не душа, / Она не поддалась такой кончине. / В могилу тело опустили, не спеша, / Сама ж ты с нами, в жизни сердцевине». Да, яркая звезда среди татарок погасла, но свет ее ощущается до сих пор.

Мемориальная доска Ф.М. Наврузовой на здании школы, Каракашлы

Рашид ШАКИРОВ.

Журнал «Самарские татары», № 3(36), 2022 года.

Просмотров: 883