Муса Джалиль, работавший с 1933 года заведующим отделом литературы и искусства общесоюзной татарской газеты «Коммунист», которая издавалась в Москве, в том же году обратил внимание на только что вышедший в Самаре добротный поэтический сборник неведомого доселе автора – С.К. Мавлютова. Завотделом написал положительную рецензию на сборник в упомянутой газете, а через год в таком же духе откликнулся на страницах этого СМИ и на вторую подборку сочинений Мавлютова. Более того, Муса эфенди вступил в переписку с самарцем и стал для него добрым наставником. Так на небосклоне татарской поэзии взошла новая звездочка, которая со временем выросла в популярного поэта-песенника, автора 15 книг, литератора и журналиста, известного многим под псевдонимом Сахаб Урайский.

С помощью этого литературного имени, выбор которого пришлось поначалу объяснять даже в органах власти, Сахабетдин Камалетдинович Мавлютов решил зафиксировать место своего появления на свет. Ведь родился он 21 декабря 1907 года в деревне Татарское Урайкино (тат. – Иске Кызылсу) Помряскинской волости Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне – Старомайнского района Ульяновской области). Родительская семья была бедной, глава ее Камалетдин Мавлютов занимался батрачеством. Вскоре роль батрака пришлось освоить и Сахабу, поскольку он рано познал тяготы сиротства. Мальчишка пас скот и мечтал об учебе, которая стала для него доступной после установления советской власти.

Начальное образование Сахаб получил в сельской школе. Авторы большинства публикаций о нем полагают, что герой статьи учился на «малой родине», где в 1918 году было открыто начальное учебное заведение. Но в Татарском Калмаюре – бывшей деревне Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне – Чердаклинского района Ульяновской области, соседствующего со Старомайнским районом,) считают по-другому. В музее МОУ Тат. Калмаюрской СОШ им. Д.И. Шарипова есть зал знаменитых людей этого села – выпускников школы. И среди них фигурирует поэт Сахаб Урайский. Возможно, он начал обучаться в Татарском Урайкино, а завершал школьный этап освоения знаний в Татарском Калмаюре, поскольку здешняя школа славилась еще с царских времен. Она одной из первых в регионе перешла на новометодное обучение, а после долгие годы считалась лучшей среди татарских школ округи, и из ее стен вышли будущие крупные ученые, политические и общественные деятели.

После школы Сахаб продолжил «грызть гранит науки» в Самарском татаро-башкирском педагогическом техникуме, в который он поступил в 1927 году. Здесь его интерес к учебе дополнился тягой к литературному творчеству, а именно к написанию заметок, статей и очерков. Чуть позже в печати появляются и стихи. По завершении второго курса наш герой вместе с другими учащимися узнал о решении секретариата Средневолжского областного комитета ВКП(б) о переводе этого техникума в г. Кузнецк. Пришлось ли Мавлютову и его однокурсникам переезжать в тот город или они успели пройти программу обучения в Самаре – это нам неведомо. Известно лишь то, что получив в 1930 году свидетельство об окончании педтехникума, Сахаб в течение двух лет преподавал татарский язык и литературу в Средневолжской краевой совпартшколе, а потом отправился на учебу в Восточный педагогический институт (г. Казань), но по семейным обстоятельствам вынужден был оставить занятия и вернуться в Самару.

В столице края его в 1932 году принял в свои ряды коллектив татарской газеты «Колхозче» – органа Средневолжского крайкома партии и крайисполкома. В найденном списке сотрудников этого СМИ от 1933 года комсомолец Урайский фигурирует как заведующий массовым отделом. В редакции было еще два отдела: расследования и сельскохозяйственный. Такая структура отвечала требованиям времени, поскольку в стране реализовывался курс «догоняющей» модернизации, и ВКП(б) «подхлестывала» население новыми экономическими проектами, а печать усиливала пропаганду всех партийных начинаний. От газет требовалось смелое бичевание извращений классовой политики и бюрократизма, углубление самокритики, расширение освещения вопросов партийного строительства, оказание помощи парторганизациям в проведении важнейших политических и хозяйственных кампаний, развитие массовой работы СМИ и постоянная забота о рабселькорах и редакторах бригадных стенгазет.

Так, в рамках массовой работы «Колхозче» проводил выездные редакции для подготовки материалов по обслуживанию прополочной, взмета ранних паров и подготовки к проведению уборочной кампании. За первый квартал одного из годов самарцы помогли выпустить на местах следующие издания: в Саранском районе – 10 номеров районной газеты и три номера – областной, а также две газеты сельского масштаба; в Старо-Кулаткинском и Байтугановском районах – по три номера. Силами редакции обслужены Абдулинский, Бугурусланский и Красноярский районы. Кроме того коллектив «Колхозче» готовил обзоры публикаций районных газет, выходящих на татарском языке, и высылал им свои соображения.

«Колхозчелар» использовали и другие формы массовой работы: читательские конференции, отчеты на рабочих собраниях, конкурсы, смотры и пр. Так, планом редакции ко Дню печати 1935 года было предусмотрено проведение конкурса на лучшую стенгазету, конференции читателей в колхозе «Волжская коммуна» Лямбирского района, в колхозе «Кызыл су» Мало-Кандалинского района и в колхозе им. Баумана Байтугановского района. Также запланированы обзоры бригадных стенгазет колхоза им. Сталина Торбеевского района, колхоза «Волга» Богдашкинского района и колхоза им. Клары Цеткин Старо-Кулаткинского района. А обзоры на тему «Борьба за действенность селькоровской заметки» должны были поступить в Лямбир, Старую Кулатку и Байтуган – для районных газет.

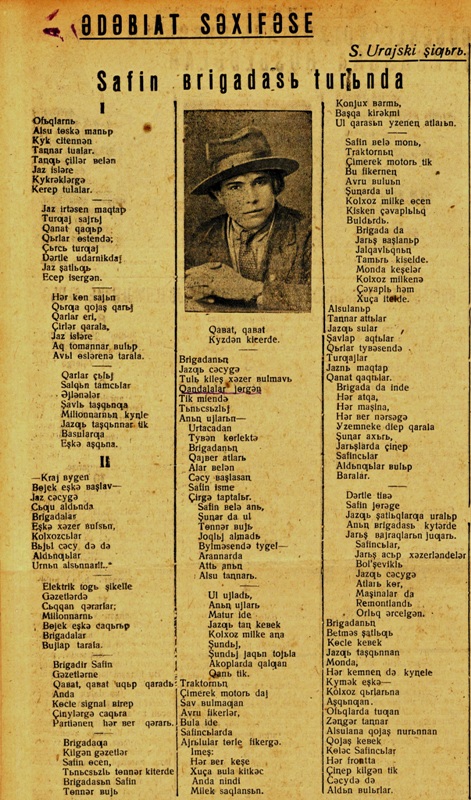

Занимаясь этой разнообразной массовой работой, Сахаб не забывал и о своем литературном творчестве. На страницах «Колхозче» появлялись подборки его стихов. А в 1933 году, как уже отмечалось в преамбуле, Средневолжское краевое госиздательство выпустило первую книгу Урайского «Көтүче кызы» («Дочь пастуха»), на 97 страницах которой была напечатана поэма и подборка стихотворений. Годом позже в том же издательстве вышел второй сборник стихов нашего героя под названием «Таныш елмаю» («Знакомая улыбка»).

С первых же шагов на этом поприще уроженец самарской земли стал рупором комсомола, призывающим советскую молодежь к трудовым подвигам и светлым идеалам, показывая образцы таких устремлений. Летом 1934 года он получил письмо от М.Джалиля: «Я чувствую у тебя писательский талант. А это – первое условие для такого труда. Твои стихи ровные, хорошо сложены. И в рассказах много красивых мест. Но ты действуешь по шаблону, не ищешь оригинальные образы, картины и сюжеты. Повторяешь тысячи раз сказанные до тебя слова и мысли. Глубже познавая жизнь, старайся показывать разные ее стороны и проявления: противоречивые, сложные, интересные. Ищи оригинальные темы, сюжеты и, конечно, много работай, постоянно работай. Не торопись! Чтобы хорошо писать, надо много читать, знать, быть «в культуре». Этого не забывай».

Такое внимание и вдохновляло, и мобилизовывало. Тем более, что вскоре Урайского командировали на учебу в Москву, что возможно, произошло не без участия Джалиля. Во многих публикациях о герое сей статьи написано. что он в 1934-1936 годах обучался на Высших литературных курсах при Союзе писателей (СП) СССР. Увы, это не так, упомянутые курсы открылись при Литературном институте в 50-е годы. Видимо, ближе к истине те авторы, которые упоминают курсы молодых писателей, организованные ЦК ВЛКСМ и СП СССР, хотя документального подтверждения этого найти не удалось.

Не исключен сбор на искомые курсы не просто молодых мастеров пера, а детских писателей, так как в то время вопросы развития литературы для детей получили большое внимание партийного руководства. «Теперь следует поставить вопрос, как реализовать такое внимание», – подчеркнул оргсекретарь Союза писателей СССР и куратор этого Союза по линии ЦК Щербаков А.С. на организационном совещании детских писателей в октябре 1934 года. А учитывая состоявшееся годом ранее выделение издания детской литературы в самостоятельное издательство – Детгиз, которое находилось тогда в ведении ЦК ВЛКСМ, можно предположить, что центральные комсомольские и писательские органы просто обязаны были совершить какие-то «телодвижения» по части повышения квалификации и увеличения количества «пишущей братии» на молодежно-детские темы. Так, в Ленинграде под руководством С.Маршака заработал детский литературный университет. Учились и московские писатели: вместе с работниками Детгиза штудировали иностранные языки, философию. Не на этих ли курсах занимался и Урайский?

Очевидно одно – одним из кураторов их был Ставский В.П. – ответственный секретарь Союза советских писателей. Именно он принял участие в судьбе героя сей статьи, когда тот получил послание из Самары. Ответственный редактор «Колхозче» Мубаракшин Ф.М. (статья о нем была напечатана в 21-ом номере нашего журнала) решил отозвать с учебы С.Урайского, который, по его мнению, прохлаждался в столице. Редактор отправил ему ультиматум: или срочно возвращаешься на работу, или можешь считать себя уволенным. Тот показал перевод послания руководству курсов, и в феврале 1935 года в культпроп крайкома партии поступило письмо Ставского следующего содержания: «На курсах молодых писателей в Москве учится молодой татарский писатель Урайский. А редактор «Колхозче» т. Мубаракшин совершенно неправильно истолковывает пребывание на курсах Урайского, сотрудника редакции, как праздный отдых и веселое времяпрепровождение. Редактор газеты угрожает т. Урайскому увольнением, отказывает в выплате зарплаты. Прошу растолковать редактору, что он поступает неправильно».

Растолкование состоялось, и Сахаб, завершив обучение на курсах, вернулся на работу в родной журналистский коллектив. В декабре 1935 года краевое правление Союза советских писателей представило в крайком ВКП(б) справку о состоянии литературы в крае и «лице» местных писателей. Про Сахаба написано так: «Урайский. Служащий, комсомолец, татарин. Поэт и прозаик. Кандидат в члены Союза советских писателей. Печатается в сборниках и газетах. Работает в редакции краевой татарской газеты «Колхозче».

Но трудиться в ней пришлось недолго, поскольку бюро Куйбышевского обкома ВКП(б) приняло решение о прекращении выпуска этого СМИ с 1 апреля 1938 года. К сожалению,в 30-е годы в стране закрылись все краевые газеты и журналы, а также областные и окружные газеты на татарском языке. Поэтому Урайский, успевший выпустить в самарский период своей жизнедеятельности и третью книгу («Две встречи», 1937), решил повторить попытку превращения в жителя Казани. В столице ТАССР он на весь довоенный период стал корресполндентом республиканской молодежной газеты «Яшь сталинчы» («Молодой сталинец»), которая со второй половины 30-х годов уделяла большое внимание военно-патриотическому воспитанию.

Тема воспитательного воздействия была близка Сахабу, и, думается, он комфортно себя чувствовал в новой редакции. Тем более. что в ее составе трудились и «собратья по поэтическому цеху», например, Гали Хужи и Наби Даули, имевшие изданные труды. Пополнил список написанных им книг и наш герой. Так, в 1939 году в Казани увидели свет его сборники «Давыллар аша» («Сквозь бури», стихи, поэмы, рассказы) и «Чыршы янында» («Около елки», стихи). Название первого сборника было и названием поэмы о сироте Гайше, убежавшей из деревни в город, жившей в ночлежках и занимавшейся воровством. Но в итоге она поступила в школу фабрично-заводского обучения и устроилась на работу. Другую свою поэму – «Порт-шәһәр» («Город-порт») – Урайский посвятил трудовому энтузиазму юношей и девушек на строительстве электростанции в родных краях. В конце того же десятилетия он, как и названные выше его коллеги, стал членом Союза писателей СССР. К счастью, репрессии обошли их стороной, хотя некоторые сотрудники газеты тех лет трудились в ней не более квартала, в том числе и сменявшие друг друга редакторы.

В военное лихолетье выход номеров этого СМИ был приостановлен, так как большинство журналистов убыло на фронт. Сахаб в 1941 году стал политруком автобатальона и участвовал в боевых действиях. Но когда здоровье старшего лейтенанта пошатнулось, его переправили в тыл и он продолжил службу в органах МВД. На Интернет-портале «Память народа» Министерства обороны РФ и Корпорации ЭЛАР, где наш герой зафиксирован как Мавлютов-Урайский Сахаб Камалович, отмечено, что демобилизовался он в сентябре 1945 года, причем последним местом пребывания в армейских рядах указан казанский эвакогоспиталь №2778.

Приступив к мирной жизни, Урайский снова отправился на учебу – на сей раз в только что открытую партийную школу при Татарском обкоме ВКП(б), имевшую статус неполного высшего учебного заведения с двухлетним сроком обучения. Окончив ее в 1948 году, он был направлен на работу заведующим парткабинетом одного из райкомов партии на территории ТАССР. Но с 20 августа 1949 года, со дня возобновления издания газеты «Яшь сталинчы», нашего героя отозвали в ее редакцию, и он стал в ней литературным сотрудником.

Здесь Сахаб продолжил общение с орденоносцем Гали Хужи, которого назначили ответственным редактором этого СМИ. Бывший военный корреспондент газеты «За честь Родины» 1-го Украинского фронта умело руководил коллективом, а военная тема занимала ведущее место в его творчестве. А вот биографию Наби Даули война поломала. Точнее, не она, а плен и концлагеря, после которых к поэту относились с подозрением и исключили из Союза писателей ТАССР. Трудиться пришлось не в редакции газеты, а вхудожественных мастерских. Лишь в конце 50-х начали издаваться его послевоенные произведения.

До каких пор Сахаб эфенди трудился в газете выяснить не удалось, но по мнению литературоведа Х.Хайри, опубликовавшего статью к 60-летию поэта, Урайский по стажу до- и послевоенной работы в республиканской «молодежке» может считаться самым «аксакалистым» ее сотрудником. А последним местом трудовой деятельности Сахабетдина Камалетдиновича стало Татарское книжное издательство (Таткнигоиздат), в котором он занимал должность редактора редакции литературы для детей и юношества.

Такое перемещение было неслучайным. В автореферате докторской диссертации Абдулхаковой А.Р. «Татарская детская книга 1917-1991 гг.: эволюция и тенденции развития», названы прозаики, поэты и драматурги Татарии, которые еще в довоенный период работали в области детской книги. Наряду с Д.Аппаковой, А.Айдаром, Г.Лутфи, У.Бакировым, С.Адгамовой, А.Бакчантаевой, Н.Гайсиным, Дж.Тарджемановым, Г.Хасановым упомянут и С.Урайский. А в годы работы в Таткнигоиздате он продолжал общаться с молодежью, дружил с молодыми писателями. Молодежная тема уверенно занимала главное место в его стихотворном творчестве. Подчеркнем, что в республике стихотворения всегда были самым активно издаваемым жанром детской литературы, причем наивысшие показатели их выхода в свет приходятся на 1950-1960-е годы – время самого активного печатания детской книги в ТАССР.

Не будет преувеличением, если скажем, что к этому процессу наш герой имел отношение и как редактор, и как автор. Так, в 1948 году вышла книжка его стихов «Бәхетле балалар» («Счастливые дети»), а в те самые 50-е – шесть сборников стихотворений. Столь много книг Урайского до этого ни в одном десятилетии не издавалось.

Комсомольский поэт не стоял на месте, а развивался в своем творчестве, От первых романтических строф, в которых отношения людей редко показывались в реальной жизни, он перешел к лирико-публицистическим стихам о молодежи, «поднимающей» новую страну и самих себя вместе с ней. Из года в год расширялась тематика произведений Урайского, рассказывавшего читателям о важнейших событиях в жизни Советского Союза. Под впечатлением своих наблюдений он написал серию очерков о грандиозном строительстве Куйбышевской ГЭС. Среди них назовем сборник стихов «В Жигулях» и очерки «Его строит вся страна», «Преобразуется река», «Молодежная бригада экскаваторщиков», «В дождливый день», «У Жигулей», «Заря в Жигулях», «Весна в Жигулях» и др. Потом пришло время стихов, богатых татарским колоритом. Специалисты отмечали также его умение выражать картины природы и красоту земли проникновенными образами.

Но широко известен Сахаб эфенди стал, думается, благодаря своим красивым песням ностальгии и грусти, любви, мира и труда. Его стихи положили на музыку как маститые композиторы, так и молодые. Большой популярностью у разновозрастной публики пользовались в свое время следующие песни нашего героя: «Пионерлар җыры» («Песня пионеров», муз. Х.Валиуллина), «Чыршы янында» («У елки», муз. И.Шамсутдинова), «Укырга» («Учиться», муз. С.Сайдашева), «Икебез ике якта» («Мы на разных сторонах», муз. Ш.Мазитова), «Безнең яшьләр» («Наша молодежь», муз. Ш.Мазитова) «Тау кызы» («Горная девушка», муз. Ш.Мазитова), «Син кал бездә» («Ты останься у нас», муз. Р.Яхина), «Онытма» («Не забудь», муз. Р.Яхина), «Тынычлык сугышны җиңәр («Мир победит войну», муз. Э.Бакирова, «Өй артында шомыртым» («Черемуха за домом», муз. народная).

А его «Син кайтмадың»(«Ты не вернулся», муз. М.Музафарова) по праву считается одной из самых трогательных песен, посвященных Великой Отечественной войне. Ее исполняли А.Авзалова, М.Булатова и Р.Ибрагимова, Ш.Ахметзянов и В.Усманов. Эта песня и в конце XX века часто звучала по радио.

В текущем году Интернет-газета «Реальное время» опубликовала статью Р.Кашапова «Дискотека 90-х: вечнозеленый хит «Чыршы янында»». Автор считает, что в татарской эстраде не так-то много новогодних популярных песен. А самая известная, знакомая и взрослым, и детям, была написана давно и, кажется, уже стала народной. Это упомянутая выше «Чыршы янында», первый куплет которой теперь живет самостоятельной жизнью: «Чыршы, чыршы, без сине / Сагынып көттек ел буе. / Син тагын да матурырак / Бизәлгәнсең бу юлы». Позволим себе предложить такой перевод: «Елка, елка, мы тебя / Ждали, целый год терпя. / Ты еще красивей стала / И в нарядах заблистала». Отдавая должное «родителям» этого произведения, Кашапов называет его «шлягером от певца трудового подвига и любителя джаза», имея в виду пристрастия поэта и композитора.

Наш герой еще занимался переводом на татарский язык стихотворений многих известных авторов: М.Лермонтова, Т.Шевченко, К.Хетагурова, А.Твардовского, М.Исаковского, А.Барто, казахского советского поэта-акына Джамбула, киргизского советского поэта-акына Токтогула и др. Из-под пера Урайского появлялись и статьи-рецензии о творчестве поэтов-современников и известных предшественников, которым тоже покровительствовал Пегас.

В найденных нами публикациях о Сахабе эфенди почему-то ни слова не говорится о его семейных делах. Но благодаря Главе Администрации муниципального образования «Урайкинское сельское поселение» Галяутдинову А.Х. удалось связаться с родственниками поэта, которые поделились информацией об этой важной стороне его жизни. По словам С.Каримовой – племянницы жены героя статьи, и Урайского П.Ф. – его правнука, С.Урайский женился во время проживания в Самаре на местной девушке по имени Салима, которая была моложе супруга на десять лет. Познакомились молодые люди в редакции самарской газеты (видимо, «Колхозче»), где избранница поэта работала секретарем-машинисткой. Она была 11-ым (предпоследним) ребенком Хасанши хазрата Богатова (Хасанши Мухаммаджановича Габдулбогатова), который служил муэдзином Второй мечети на ул. Казанской (ныне это Самарская Историческая мечеть на ул. А.Толстого) с 1894 года и до ее закрытия в 1930 году.

Двумя годами позже Хасанша хазрат вместе с другими руководителями «Дома Аллаха» был арестован как член «ликвидированной контрреволюционной мечетной группировки», но через несколько месяцев его освободили из-под стражи, зачтя срок предварительного заключения за наказание. Со своим будущим зятем-партийцем он взаимопонимания так и не нашел. После кончины самый известный самарский муэдзин был реабилитирован Куйбышевским облсудом.

Надо полагать, что у него было очень много внуков. Среди них значились и пятеро детей Сахаба и Салимы: Рафаэль, Шамиль, Фаимя, Наиля и Фарида. Две последние дочки поэта здравствуют и поныне. Так, Наиля апа (ей около 80 лет) живет в Казани, а Фарида ханум (ей 71 год) – в Оренбурге,

Когда творчество Сахабетдина Камалетдиновича вошло по сути в пору цветения, он ушел из жизни. Это случилось 15 февраля 1957 года в Казани. До этого продолжительное время поэт болел, а его пристрастие к спиртному не добавляло здоровья. Но он продолжал работу со словом, отливавшуюся в появление новых своих произведений и редактирование чужих трудов. Хоронили его в очень холодный февральский день, но, тем не менее, венки траурная процессия несла от Дома печати на ул. Баумана до самого кладбища.

Стихи и поэмы Сахаба абый издавались в виде книг и после его кончины – в 1959, 1966 и 2008 годах. А в 1960 году вышел сборник самых популярных песен нашего героя под названием «Син кал бездә» («Оставайся у нас») тиражом 7000 экземпляров.

Можно констатировать, что и поныне имя этого уроженца Самарской губернии на слуху. Так, редакцией Ульяновской областной татарской газеты «Өмет» («Надежда») учреждена и вручается литературная премия имени поэта-фронтовика С.Урайского. В его родном селе есть улица Сахаба-Урайкино. К 100-летию известного земляка там в торжественной обстановке открыли мемориальную доску ему в здании местной школы. В церемонии открытия участвовали председатель областного Законодательного собрания Б.Зотов, представители областной администрации и общественности района, ветераны войны и труда, а также жители села и гости из Татарстана: писатели В.Нуриев, Л.Хамидуллин и поэтесса Э.Шарифуллина. Вниманию собравшихся была предложена литературно-музыкальная композиция, посвященная жизненному и творческому пути юбиляра.

Но в 2015 году трехэтажная школа в Татарском Урайкино закрылась, и памятная доска, оставшись внутри помещения, перестала выполнять свою основную функцию. Поэтому упомянутый выше Галяутдинов А.Х. инициировал создание второй мемериальной доски С.Урайскому в селе. Ее торжественное открытие на здании администрации Урайкинского сельского поселения состоялось 9 мая прошлого года. На сей раз в церемонии участвовали земляки поэта-песенника и названный в статье его правнук с женой и сыновьями. Литературный псевдоним Сахаба эфенди стал их фамилией.

Мемориальная доска С.Урайскому на здании администрации сельского поселения, Татарское Урайкино, 2022 год

Стихи Урайского и в наши дни звучат в молодежных аудиториях. Например, преподаватель Новиковской средней школы муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области Мухаметшина Х.Г. разработала и утвердила у директора учебного заведения программу внеурочной деятельности «Татарские жемчужины» на 2018-2019 учебный год объемом 35 часов для 5-10-х классов. Одна из тем этой программы посвящена стихотворениям Сахаба ага, для ознакомления с которыми предусматривались подготовка практических работ и проведение дискуссий. а также поход в сельскую библиотеку. А учащаяся Елабужского колледжа культуры и искусств (РТ) А.Гирфанова на Всероссийском конкурсе чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда» к 75-летию Победы выступила со стихом нашего героя «Сугыш беткән иртәдә» («На утро после окончания войны»). Конкурс прошел, видимо, в режиме он-лайн и собрал почти восемь тысяч участников. Одним словом, не вянут стихи поэта-песенника, держатся как стойкие цветы.

Именно об этом и мечтал он, написав следующую строфу: «Җырчы үлсә, аның эше кала, / Исеме кала халык телендә… / Мин шаттырган гөлләр бердә шиңми / Үссен иде туган илемдә!». Переведем это так: «Поэт не вечен, стих лишь остается, / И имя, незабвенное в стране… / Цветам моим пусть вечно удается / Красы родной добавить стороне!».

Рашид ШАКИРОВ.

Журнал «Самарские татары», № 1(38), 2023 года.

Просмотров: 790