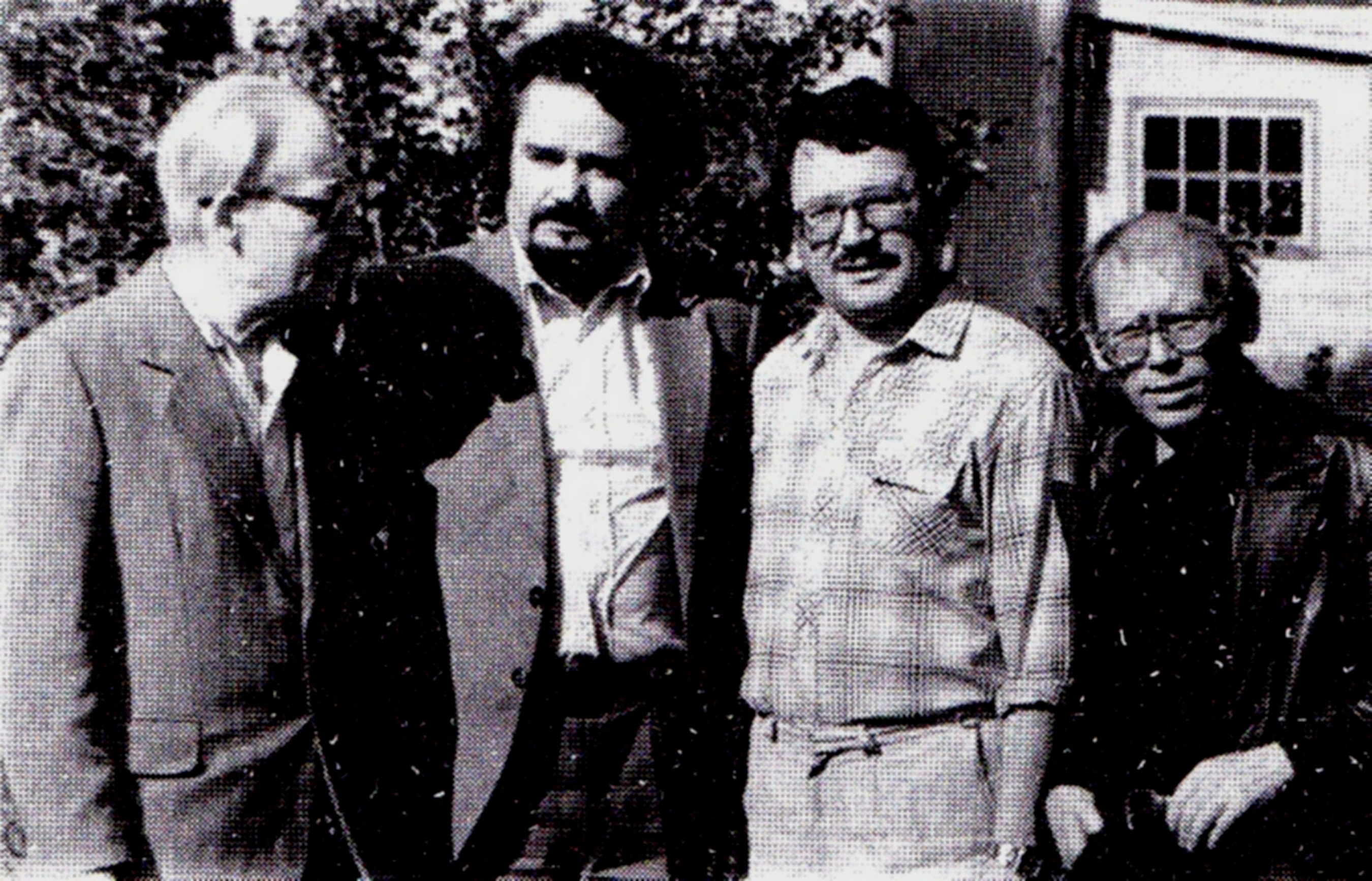

В 60-е годы прошлого века в татарскую поэзию пришли пять друзей и единомышленников: Ренат Харис, Равиль Файзуллин, Радиф Гаташ, Рустем Мингалим и Гарай Рахим. Они были молоды и хотели внести новые веяния в дело красиво и проникновенно сказанных бесстрашных слов правды. Отказавшись от главенствовавшей тогда тематики, новые мастера пера начали писать о внутреннем мире современников и нарождающихся веяниях в общественной жизни, обогатив поэзию философско-эстетическим содержанием и раскованной стихотворной речью. Спустя десятилетие Мустай Карим оценил эту пятерку как взрыв в татарской поэзии – второй после взрыва №1, который, по его мнению. обеспечили в середине 1920-х годов стихи и поэмы Хасана Туфана и Хади Такташа. Отметим, что в составе упомянутой «великолепной пятерки» значатся два уроженца Куйбышевской области – Р.Харис и Р.Мингалим. Вот о последнем мы и поведем рассказ.

«Почему именно о нем», – может возникнуть вопрос у читателя. Да потому, что Рустем Мингалим (имеет хождение и псевдоним Рустам Мингалим) был самым старшим в группе «взрывников». Его коллеги явились на свет в преддверии и в ходе Великой Отечественной войны, а герой нашей статьи родился 15 августа 1937 года в семье крестьян, проживавших в поселке Юлдуз (тат. Йолдыз, то есть Звезда) Куйбышевской области. Во всех источниках о поэте указывается и район, к которому относился тогда названный поселок, – Камышлинский. Но это не так: Камышлинский район возник 7 августа 1939 года вследствие переименования Байтугановского национального (татарского) района, существовавшего почти десять лет.

То есть практически до двухлетнего возраста малыш Рустам жил в Байтугановском районе. Но осторожное слово «практически» приходится использовать не из-за восьми дней, не хватающих до полных двух лет, а потому. что некоторые солидные издания (Татарская энциклопедия, краткая иллюстрированная энциклопедия «Татарстан») называют месяцем рождения Р.Г. Мингалимова сентябрь.

Своего отца он видел недолго, поскольку Гали ага Мингалимов в первые же дни войны отправился на фронт и пропал без вести. Мама будущего поэта, взвалившая на себя все заботы по дому, тем не менее находила возможность рассказывать сыну сказки, которых она знала множество. И, возможно, под впечатлением образов этих повествований Рустам начал писать стихи. Произошло это, когда он учился в четвертом классе начальной школы родного поселка. Мальчик был невысок, худощав и скромен. По его воспоминаниям, соседские сверстники нередко разбивали ему нос. Но отличался наш герой и решительной целеустремленностью. Каждый ли сможет в 11-летнем возрасте, прихватив тетрадку со своими стихами, отправиться в райцентр Камышлу (а это примерно 4 километра по прямой), чтобы показать их сотрудникам районной газеты?!

На счастье Рустама, первым. кого он встретил в редакции, был Энвер Давыдов – не только редактор «районки» под названием «Югары уңыш өчен» («За высокий урожай»), выходившей на татарском языке, но и поэт, который имел публикации, в том числе две поэмы. Он, и сам начавший печататься в 11-12-лет, с вниманием отнесся к явившемуся мальчугану. Пригласил его в свой рабочий кабинет, расспросил о делах и стихах, дал советы. А потом, отобрав несколько стихов, велел продолжать писать и не забывать путь в редакцию. Следующая встреча в кабинете тоже запомнилась Рустаму. Энвер Муртазиевич показал оттиск завтрашней газеты, в которой стояло стихотворение Мингалимова. При этом Энвер эфенди объяснил какие он сделал правки и почему. А затем дал подростку список литературы, которую тому надо прочитать и регулярно докладывать о ходе своих успехов по «одолению» книг.

Так началось наставничество Давыдова над нашим героем, результатом которого становился «урожай» стихов Рустама в газете «За высокий урожай». Окончив в Юлдузе начальную школу. он потом лесными тропинками ходил с холщовой сумкой на плече на занятия пятых-седьмых классов в Давлеткулово, удаленное на 3 км от родного поселка. С благословения Энвера абый паренек направил свои стихи в газету «Яшь ленинче» (Казань) и журнал «Пионер» (Москва). Их довольно быстро напечатали. «У меня от этого словно крылья выросли», – вспоминал через десятилетия Р.Мингалим. А его однокласснице З.Аглиуллиной запомнилось как на организованном уроке поэзии учительница предлагала улыбчивому и склонному к юмору Рустаму почитать его стихи. Летом 2014 года ответственный секретарь Самарской областной татарской газеты «Бердэмлек» Зайнап апа написала об этом уроке так: «Его стихотворение, посвященное разгрому французов в Отечественной войне 1812 года, до сих пор звучит в моих ушах».

Общение с героем статьи в давлеткуловской школе отложилось в памяти и почетного гражданина Камышлинского района С.Н. Шавалиевой. Когда она, выпускница Камышлинского татарского педагогического училища, провела первый урок в школе, к ней в перерыве подошел один из слушавших ее учеников. «Апа, – сказал он, – я все 45 минут пристально смотрел в Ваши глаза, но Вы не смутились и даже не покраснели. Будете хорошим учителем!» И школьник Рустам оказался прав.

Тем временем в начале 50-х годов его литературный наставник переехал с семьей в Казань, и появления Мингалимова в Камышле оборвались. Он, по собственной оценке, болезненно воспринял эту перемену – как ощущение, что его бросили. Может быть, поэтому после окончания седьмого класса в Давлеткулово, Рустам уехал продолжать учебу в Бугульминское сельскохозяйственное училище, хотя в Камышле действовал сельскохозяйственный техникум, в котором в свое время обучался Э.Давыдов. Но, видимо, юношеский максимализм тогда Камышлу отвергал.

Спустя годы у поэта Р.Мингалима появится стихотворение «Авылдашка хат» («Письмо односельчанину») со следующей первой строфой: «Аэродром иде безнең урам: / Казлар күтәрелде каңгылдап, / Бүрәнәгә утырып сөйләштек бер: / Мин китәргә булдым авылдан». Перевод ее возможен такой: «Наша улица была аэродромом: / Гуси, гогоча, по ней взлетали. / Вот и я решил расстаться с домом, / Обсудив все плюсы и печали». И аэродром, не дававший добро на реальный полет гусям, отправил далеко-далеко будущего поэта. Уехать из родных мест «к туманам» (его стих об этом – «Томаннарга таба илттеләр» [«Отвезли к туманам»]) заставили трудности полуголодной жизни, некоторые люди, а также романтика и тинейджерское упрямство.

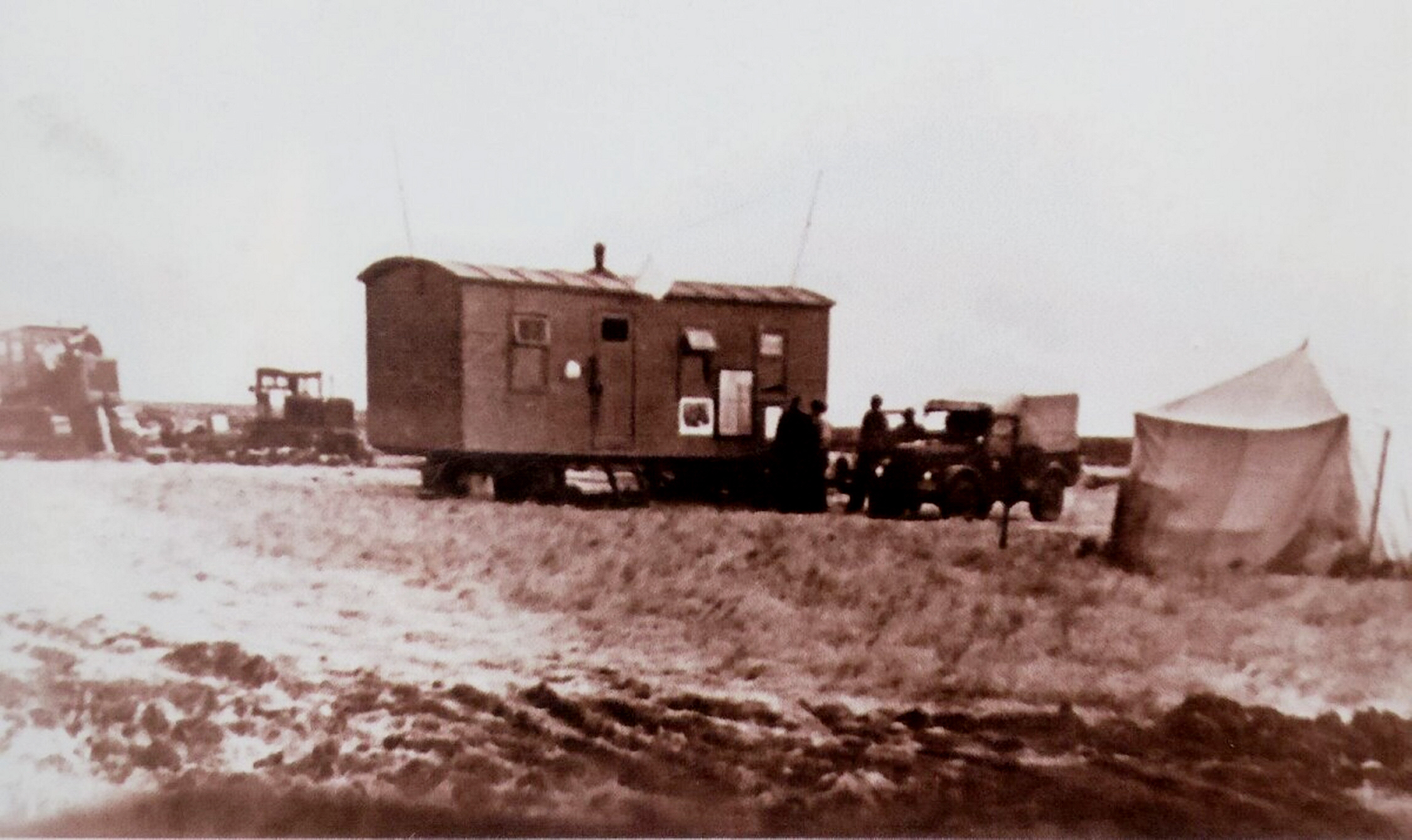

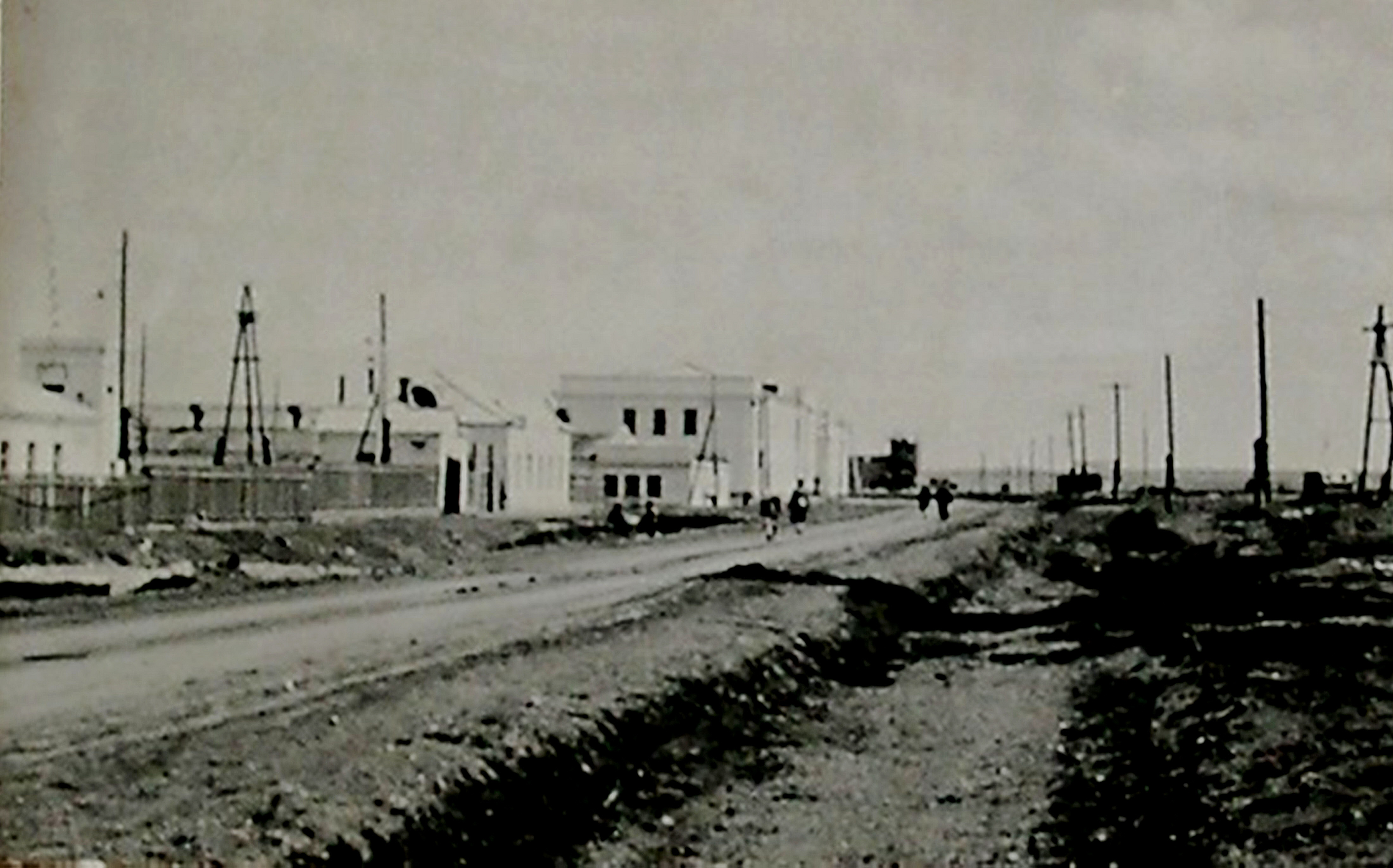

После завершения учебы в училище механизации сельского хозяйства №7 (ныне – Бугульминский аграрный колледж) тракторист Рустам направился в 1955 году поднимать целину в Кокчетавской области Казахской ССР. На долю первоцелинников, появившихся здесь годом ранее, выпали немалые трудности. Многие из них приехали в легкой одежде, так как видели фотографии алмаатинских яблок в журналах и предполагали, что это и есть то место, где нужны их руки. Усиливали заблуждение и слова прессы о «солнечном Казахстане». А столкнулась молодежь с очень холодными буранными зимами, испепеляющим летним периодом и весьма неласковой землей. Рустам начал трудиться трактористом, потом пересел за штурвал комбайна. «Увлекаларомантика целины, – говорил он в интервью через многие годы, – садишься за технику и чувствуешь себя мужчиной. Жили в тесном вагончике, но это не казалось большим неудобством».

За первые два с половиной года в Кокчетавскую область приехало 120 тысяч человек, и было организованно 54 новых совхоза. Но к этому времени наш герой уже отправился в действительно жаркие края – в Узбекистан. В 1956-58 годах он трудился слесарем и наладчиком станков на предприятиях Ташкента. Сначала Мингалимова принял в свой коллектив экскаваторный завод, выпускавший технику, которая имела самое низкое удельное давление на грунт из всех моделей мирового производства. Поэтому ташкентский экскаватор назывался болотным. Потом Рустам перешел на завод №84 им. В.П. Чкалова, на котором в те годы завершалось изготовление транспортных самолетов Ил-14 и началось освоение выпуска воздушного судна Ан-8.

Наш заводчанин при этом не оставлял мысли о дальнейшей учебе и о дружбе с Пегасом. Для начала он стал учащимся восьмого класса вечерней школы. В Средней Азии впервые довелось познать ностальгические переживания при воспоминаниях о малой родине. Настроения эти иногда накатывали, но порой вовсе не давали о себе знать. Тоска о камышлинской земле еще не вызрела у него в сильное чувство. На этот счет у китайцев есть очень образное выражение чэнъюй – «листья с дерева падают к корню». В ситуации с Мингалимовым время листопада было еще впереди, а пока плавно опускались лишь отдельные листочки. Вполне возможно, по словам героя статьи. он мог остаться на постоянную жизнь в столице Узбекской ССР. Но однажды ветер человеческого хамства сразу сдул много листьев. Дело в том, что Рустама оскорбили в школе по национальной принадлежности.

Вот как он сам вспоминал об этом: «Я решил больше данную школу не посещать. Вернулся в комнату, в которой проживал, и крепко задумался. Даже под Тукая четверостишье сочинил и записал его в памятную тетрадь: “И туган тел, и матур тел, / Ярдәмең белән синең – / Һәр җирдә җүләр саналды / Акыллы башым минем”. (Переведем это так: «О, язык родной, красивый, / Почему за связь с тобой / Мои умственные силы / Дурной кличут головой»). Это было озорство, конечно, но с серьезными намерениями. Я решил вернуться домой и не доехал всего два часа до малой родины. Текущие события заставили остановиться в Бугульме».

Что за текущие событии – остается только гадать. Вряд ли кто мог предположить, что при отнюдь не богатырском телосложении будущий поэт станет грузчиком. Но именно так произошло в 1959 году в Бугульме. А позже наш батыр (персидское имя Рустам переводится как могучий, сильный) устроился в Мензелинскую полевую геофизическую экспедицию треста «Татнефтегеофизика», созданную незадолго до появления Мингалимова на татарстанской земле. Это был период развития центра геофизики ТАССР, когда география Советского Союза вдруг сжалась для выпускников геофака КГУ до точки с именем Бугульма. Их почти всех несколько лет распределяли только сюда, поскольку здесь начала коваться нефтяная слава Татреспублики. А весь процесс бурения скважин сопровождался, как известно, геофизическими исследованиями.

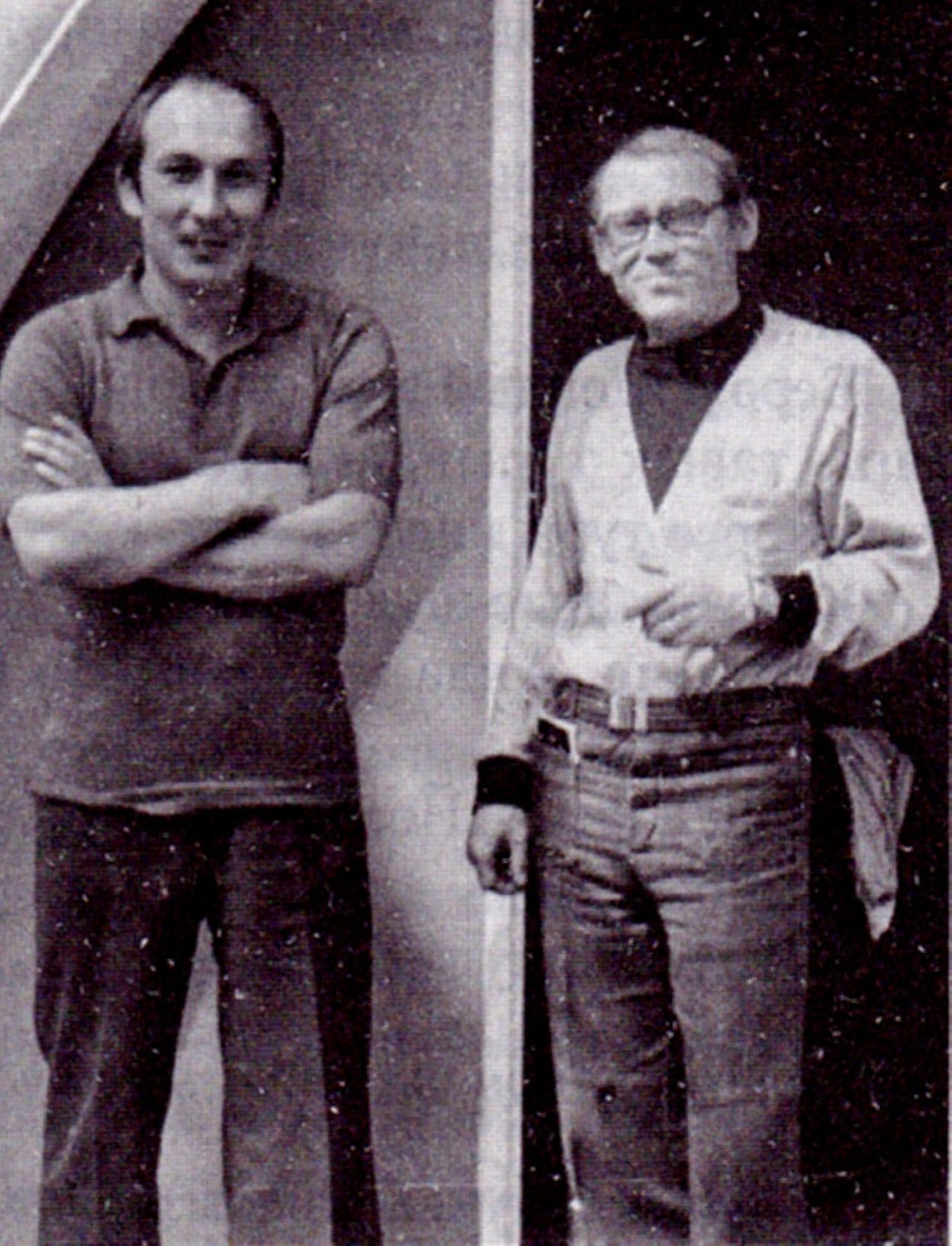

Проведя в составе сейсморазведочных партий три года полевых работ Рустам поступил на отделение татарского языка и литературы Казанского государственного университета. В Казани он после 10-летнего перерыва вновь встретился с Э.Давыдовым, который работал ответственным секретарем Союза писателей ТАССР и руководил в правлении Союза секцией поэзии. Энвер эфенди, приветствуя неуклонное стремление земляка к поэтическому творчеству, не только давал ему советы, но и познакомил студента с поэтами и писателями, в том числе с известными: Сибгатом Хакимом. Марсом Шабаевым, Киямом Минлебаевым. По воспоминаниям Р.Мингалима, «Шабаев тогда работал в газете «Яшь ленинчы». Давыдов привел меня в редакцию этой газеты и попросил поддержать начинающего поэта». В студенческие годы сложились дружеские отношения и внутри «пятерки», о которой говорилось в преамбуле. Вместе они частенько ходили в гости к Энверу абый.

1967 год памятен нашему герою окончанием альма-матер, началом работы в качестве литсотрудника редакции татарской детской газеты «Яшь ленинчы» (ныне – «Сабантуй») и выходом первого сборника стихов для взрослой публики под названием «Эзләр» («Следы»). А дебютный сборник его стихотворений «Әйт, Кояшым!» («Скажи, Солнце!») увидел свет годом ранее и был адресован детям. Эти книжки сразу привлекли внимание своеобразием восприятия жизни их автором и свежестью его поэтического языка, а также яркой метафорой и свободной ритмикой.

Вот, например, как он описывал грозу в стихотворении «Дождливым вечером» («Яңгырлы кичтә»), используя знакомые школьникам предметы и занятия: «Күк – кара такта, / Ә яшен яза да яза гына, / Нокталар да куеп тормый / Сүзләрнең азагына…». Предложим такой перевод: «Небо – в миг как черная доска, / По которой молнии мелочки / Пишут, пишут разные слова, / Не желая вовсе ставить точки…».

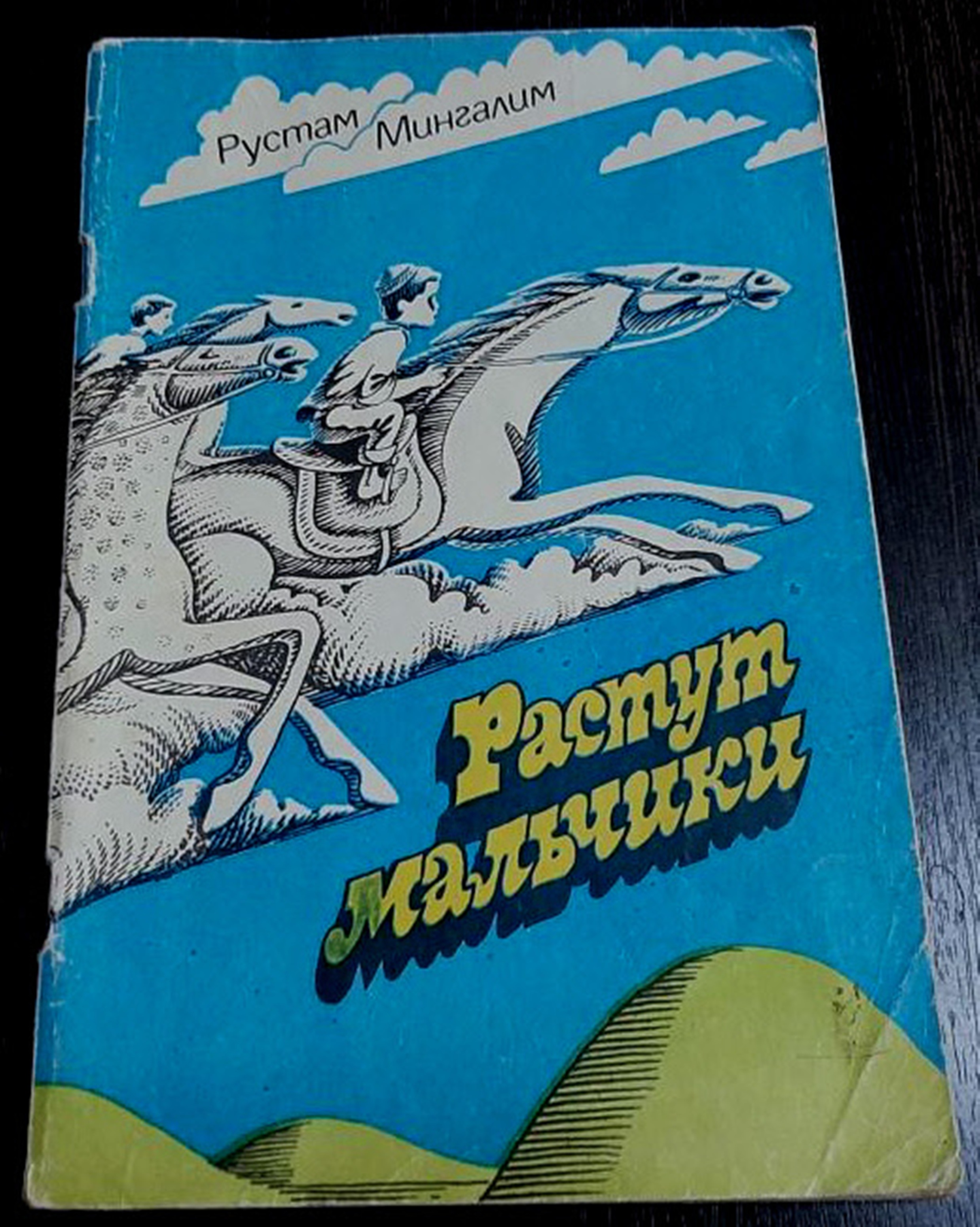

Стремление к поэтическому освоению действительности привлекает во всех стихах Р.Мингалима, написанных для детей на протяжении жизни. Так, о мальчишках, оседлавших лошадей, он сложил следующую строфу: «Малайлар – атта киләләр, / Тояклар җирне кага. / Көчле малайлар үскәнне / Хәбәр итеп дөньяга». Переведем ее следующим образом: «На конях мальчишки мчатся, / По земле копыта бьют. / Словно в мир они стучатся – / Смену сильную несут».

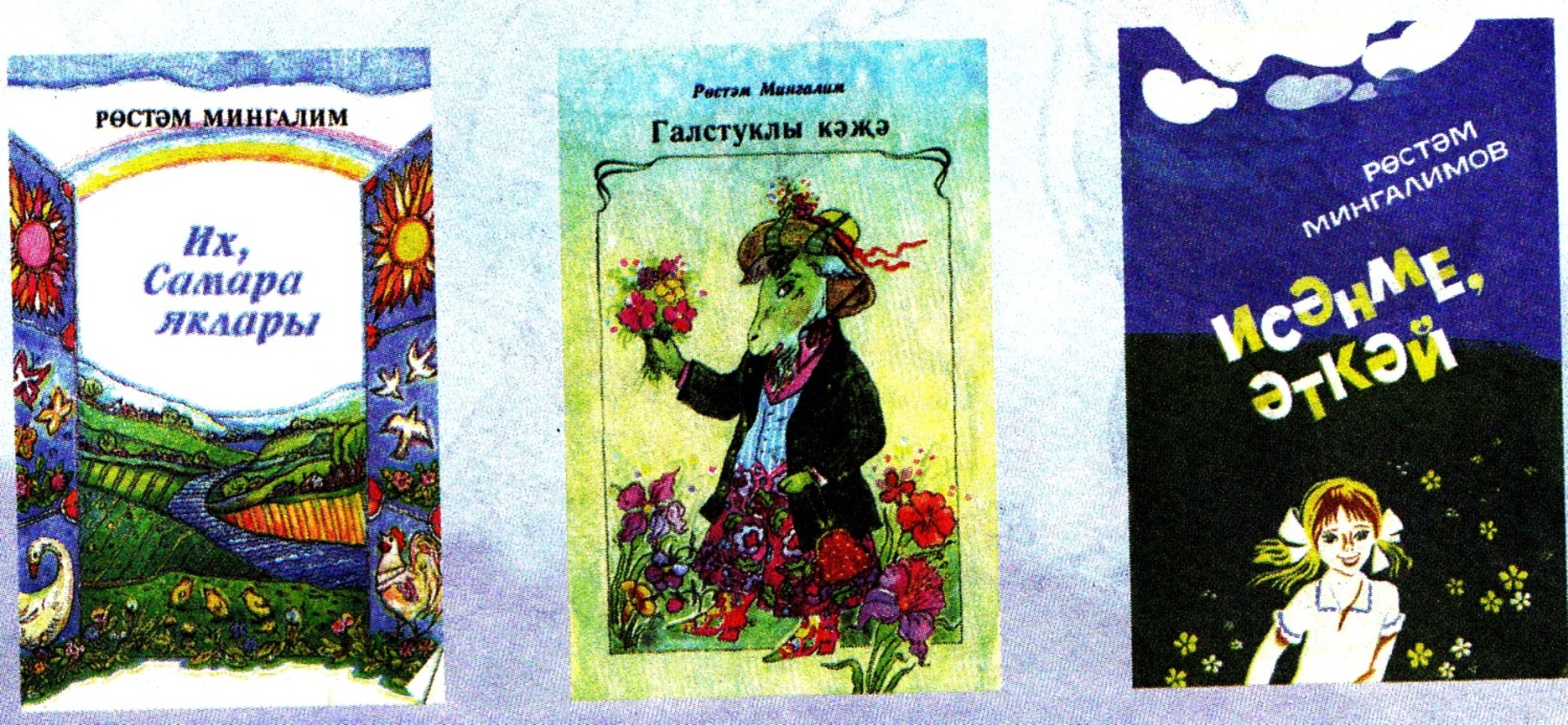

Думается. что его 8-летняя работа в газете для детей, в коллективе которой он со временем стал ответственным секретарем, дала нашему земляку дополнительную подпитку для его длительного плодотворного творчества в области детской литературы. Все его детские стихи не перечислить, назовем лишь некоторые сборники, составленные из них: «Ә сәгать келт-келт итә» («А часы всё тикают», 1968), «Уйланырга кирәк» («Надо задуматься», 1971), «Төнге әкият» («Ночная сказка», 1973), «Бәхетле исем» («Счастливое имя», 1977), «Галстуклы кәҗә» («Коза в галстуке», 1992), «Учыма алган әнҗе» («Жемчуг на ладони», 1995), «Эх, Самара яклары» («Эх, самарские края», 1998).

Сохранив в себе детские ощущения, поэт часто создавал для юных читателей стихи, написанные с позиций их психологии, как бы от имени детворы. В качестве примера приведем его стихотворение «Ә сәгать келт-келт итә» («А часы всё тикают», давшее название одному из упомянутых выше сборников: «Йоклаган сәгать иде, / Сатып алдык кибеттән. / Хәзер тора өстәлдә, / Йокламый ул бик күптән. // Күрсәтә ул вакытны, / Соңгармаска икәнне, / Кунакларга күрсәтә / Китәр вакыт җиткәнне». Рискнем сделать и детский перевод: «Часы спали в магазине, / Мы купили их себе. / Сна им нет уж и в помине, / Стоят нынче на столе. // Время нам они считают, / Опозданиям – не быть! / А гостей же извещают, / Что пора тем уходить».

При этом наш герой не стоял на одном, удачно выбранном островке в море детской поэзии. Специалисты отмечали, что впоследние годы он стал показывать в стихах развитие детской психологии. И появлялись сказочные метаморфозы в виде то белоснежного козленка на мотоцикле, который сводит с ума двух мальчиков, нарушивших правила дорожного движения; то желтой курицы, превратившейся в желтый автомобиль; то иные столь же неожиданные персонажи. По мнению литературного критика, поэта, кандидата филологических наук Р.Ф. Кукушкина (Равиля Рахмани), это выгодно отличало его от многих собратьев по перу, которые лишь ставили ребенка в какие-либо рамки и «фотографировали» его. Отмечал этот критик и наличие в детских стихах Рустама эфенди теплого юмора и остроумной сатиры, лирической грусти и философских рассуждений. Книги Мингалима, адресованные юным читателям, выходили регулярно благодаря издательствам Казани, Москвы и Уфы.

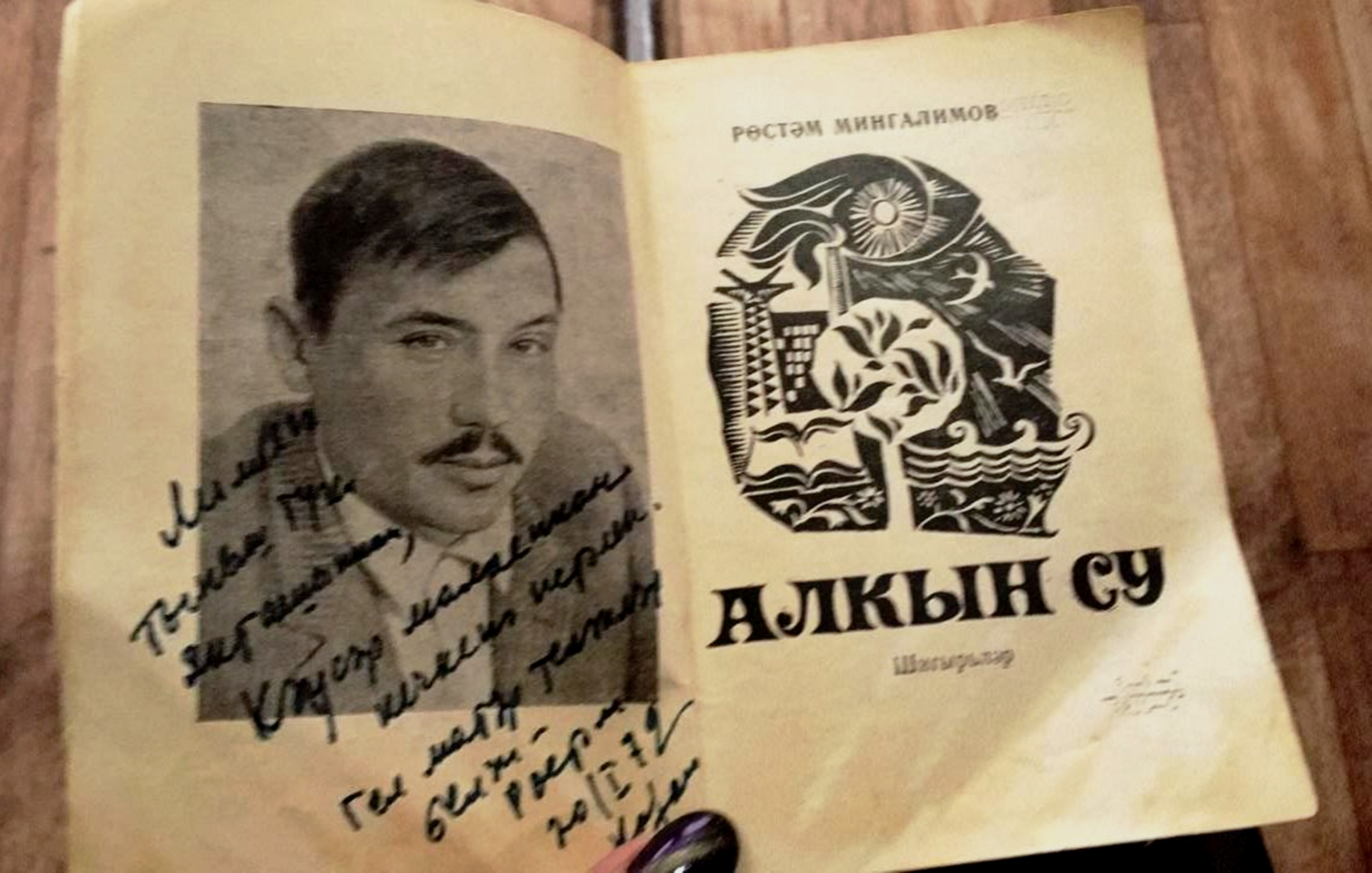

Практически все сильные стороны своего детского поэтического творчества он демонстрировал как в стихах, так и в поэмах для взрослой аудитории. Уже в декабре 1967 года, казанские поэты высказывали на семинаре теплые слова по поводу творчества Рустама Мингалимова. Для последовавших вслед за «Следами» стихотворных сборников нашего героя: «Күперләр» («Мосты», 1969); «Алкын су» («Половодье», 1971); «Күз карасы» («Зеница ока», 1974) были характерны разговорная интонация и использование образов из мира науки и техники.

Только не надо думать, что всё у него шло гладко. Поэт и писатель Ш.Маннапов вспоминал, как в начале 70-х годов на одном из поэтических вечеров обсуждали творчество Р.Мингалима. Мнения были разные: «замечательно пишет», «стихи слишком сложные», «выдумывает небылицы», «неясно, что именно хочет сказать» и пр. При этом никто не ставил под сомнение талантливость Рустама. А на заседании литобъединения «Юность» при редакции газеты «Молодежь Татарстана» отмечалось, что содержание его стихов трудно понять. поскольку автор увлекается своим видением мира и перегружает произведения поэтическими образами и деталями. После этого фамилия героя статьи на некоторое время исчезла со страниц газет и журналов.

Это была не обида, а работа над собой. Камышлинец сумел извлечь рациональное зерно из замечаний и вскоре предстал перед публикой с новыми лирическимистихами, написанными в форме философских размышлений о стране и времени, быте и труде, важных событиях тех дней, например, о строительстве КамАЗа. Появились и поэмы философско-лирического характера (три части одной из них под названием «Иртәгә» («Завтра», 1975) можно прочитать в данном номере журнала), Критики считают, что в них «усиливаются самобытное поэтическое звучание и гражданская позиция поэта, раскрываются его мысли и чувства».

В середине 70-х Рустама эфенди пригласили на работу в Союз писателей ТАССР – литературным консультантом. Это карьерное передвижение, означавшее признание его успехов и умений, потребовало от поэта превращения в своеобразного «золотоискателя». Он знакомился с творчеством поэтической молодежи, давал им советы и консультации, стремясь выявлять новые таланты. Затем ему снова выпала дальняя дорога – на сей раз в столицу Советского Союза. С 1977 по 1980 год наш герой учился в Москве, окончив за это время Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР и годичный театральный курс при Государственном институте театрального искусства (ГИТИС).

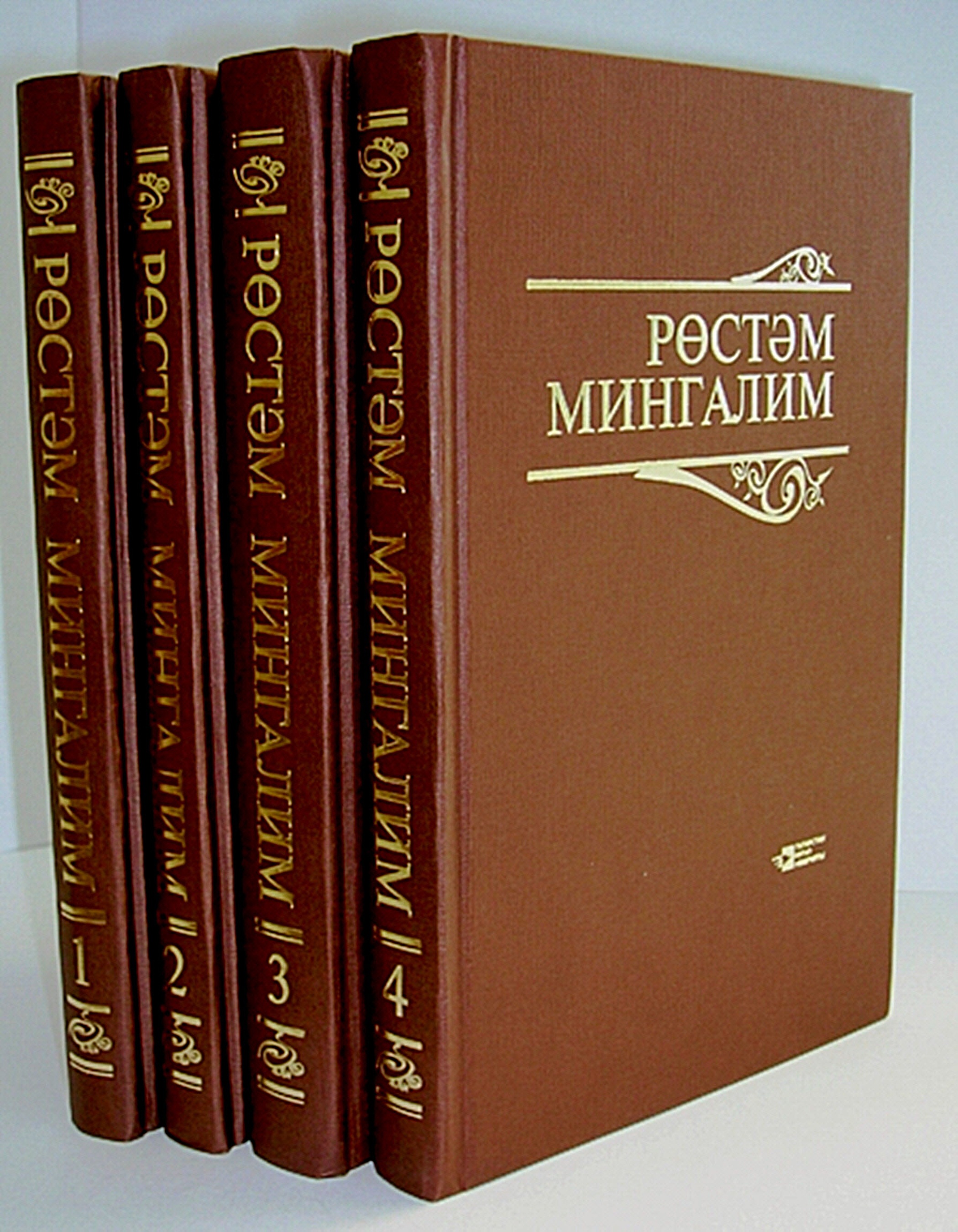

После возвращения с учебы он занимался, в основном, профессиональной писательской деятельностью. Наиболее удачные его поэтические произведения были собраны в книге «Шигырьләр, поэмалар» («Стихи, поэмы»), вышедшей в 1983 году. Отметим, что книги Р.Мингалима издавались с завидным постоянством в Казани и Москве на татарском и русском языках. Так, по февральским данным 2005 года журнала «Майдан», в 60-е годы увидели свет четыре его книги, в 70-е – девять, в 80-е – шесть, в 90-е – пять, в нулевые – одна. К этому перечню следует добавить сборник стихов и поэм «Кем кулларына калдырыйм» («На кого оставить», 2007) и четырехтомник избранных произведений, вышедший в 2012 году. Причем, нет уверенности, что нам удалось учесть все его книги, напечатанные в XXIвеке. А в списке «Майдана» не фигурирует книга Р.Мингалима «Учыма алган энҗе» («Взятая в руки жемчужина», 1995), которую выпустили на башкирском языке в Уфе. Итого, как минимум, получается 28 книг. Тиражи им издательства делали разные – от 2000 до 29 тысяч экземпляров (на татарском языке) и до 300 тысяч (на русском языке).

Собратья по перу называли нашего земляка поэтом глубоких мыслей, требовательным поэтом, который не искал легких дорог в творчестве, а также грустным поэтом, имевшим множество причин для такого видения мира. Среди них – потеря отца, некоторых родственников и близких людей, исчезновение родного поселка Юлдуз в 1976 году. Тоска по малой родине, превратившаяся со временем (по упомянутому ранее китайскому сравнению) в обильный листопад, вылилась и в обилие стихов о камышлинской земле. Ностальгия звучит во многих строчках Рустама ага, подчас неожиданно и образно: «Китәме үрдәге, / Саргая су камышы: / Камышларга җил киселә, / Җанга үтә тавышы». На русском языке эту строфу можно изложить так: «Отбывших уток видя веер, / В воде желтеют камыши. / О стебли обрезаясь, ветер / Тревожит струны нам души».

Вместе с тем, Р.Мингалима не считали пессимистом с испорченным настроением. Он скорее был из группы людей со светлой надеждой, каких немного. Об этом говорят и его строчки: «Ул җиләк бөтен конфеттан, / шоколадтан тәмлерәк. / Бу тәм белән бер тәмне дә / куеп булмый янәшә. / Чиксез тәмле ул җиләкме?! / Ул җиләк – Җирдә әшәү». Наш вариант перевода таков: «Всех конфет и шоколадок / Эта ягода вкусней. / Ароматом – как он сладок – / Мало что сравнится с ней. / Что за сласть мы хвалим тут?! / Жизнью ягоду зовут».

С 1989 по 1997 год наш герой снова трудился литературным консультантом в республиканском Союзе писателей. Он очень рано приходил на службу, чтобы до начала рабочего дня позаниматься своими стихами. А с появлением сотрудников переключался на чтение поступивших произведений, выискивая среди них «золотые крупицы». Частенько папка со стихами дебютантов и графоманов отправлялась вместе с ним домой – для продолжения проникновения в чужие строчки и мысли. В одном из интервью Мингалим об этой своей деятельности сказал так: «Жду новых поэтов со своим голосом. По мере возможности помогаю молодым. Став поэтами, они не благодарят за помощь, но я не в претензии».

Его сосед по рабочей комнате в Союзе писателей, ныне известный в Татарстане поэт, писатель и журналист Лябиб Лерон удивлялся тому, насколько скромным, даже излишне скромным человеком был Рустам абый. А вот мнение о Мингалимове народного писателя РТ Рабита Батуллы: «Выдержанный, уравновешенный человек, который никогда не клянчил подарков, не бегал за званиями, не просил помощи, хотя его жизнь была весьма тяжелой. Другой бы сломался на его месте. Наоборот, у него просят помощи, и он помогает нуждающимся – кровом, едой. деньгами. И не сетует, если должок ему не возвращают». Да, многим современникам наш герой запомнился трудолюбивым человеком, который добросердечно относился к людям и был бесконечно предан своему делу. Его человечность и легкость в общении отмечали и простые граждане.

И, наверное, нет таких, кто не согласится с другими словами Р.Батуллы: «К своему 60-летию Р.Мингалим пришел звездой, одним из поэтов с ярким творчеством». Пришел заслуженным деятелем искусств ТАССР с десятилетним стажем в этом звании, а в год упомянутого юбилея стал лауреатом литературной премии Союза писателей РТ имени А.Алиша. Так оценили коллеги его вклад в развитие татарской детской литературы.

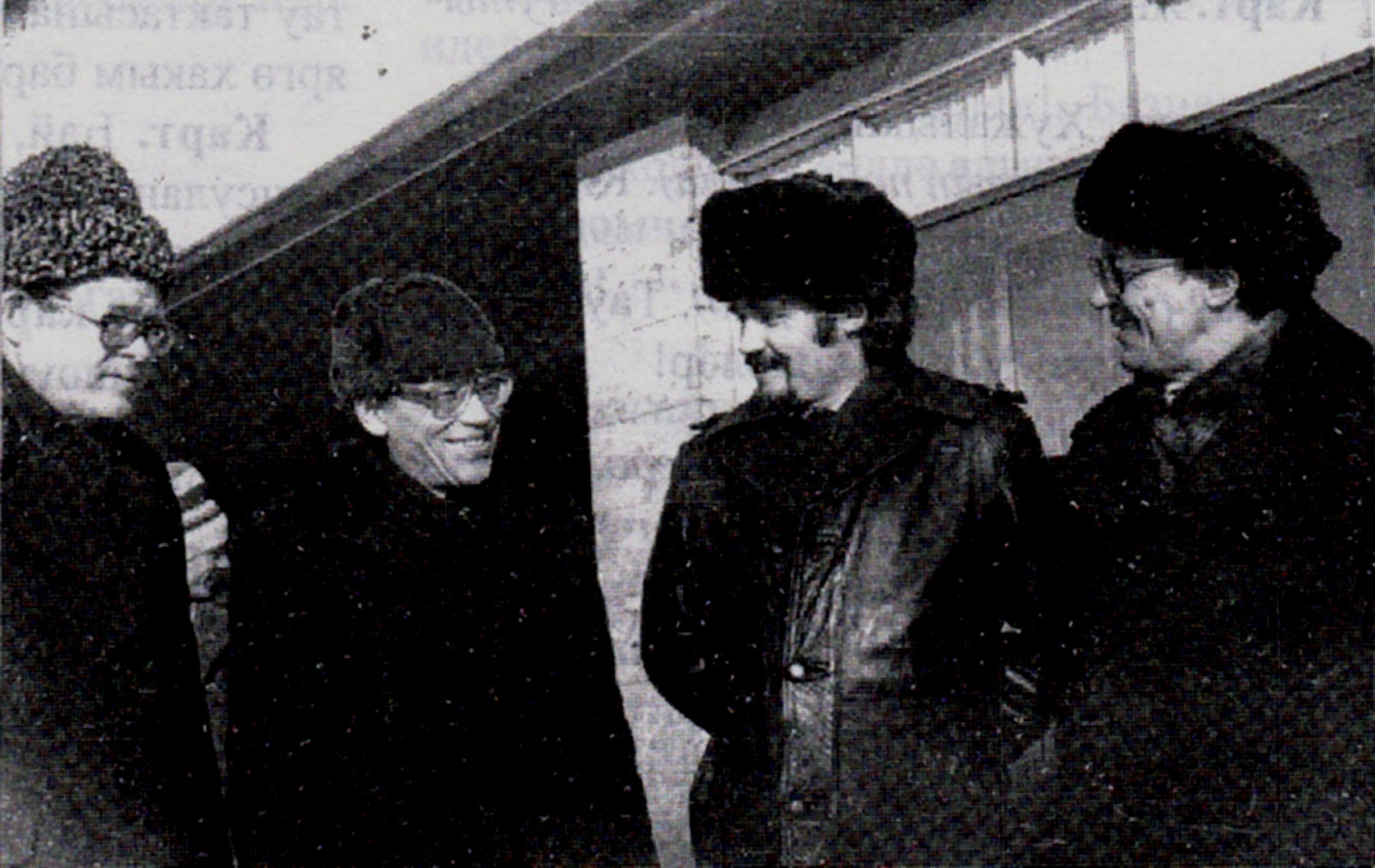

В Интернете не удалось найти материалы о том, как чествовали юбиляра в Казани в 1997 году. А на самарской земле осенняя программа встреч была весьма насыщенной. Мероприятия прошли и в столице области (торжественный вечер). и в райцентре. На торжества в Камышлу прибыли татарстанская делегация из 11 человек и шесть известных татарских общественных деятелей из Самары, а также жители сел Камышлинского и Похвистневского районов. Первые встречи состоялись в администрации района – с его Главой С.Галимуллиным, и в камышлинской средней школе – с учениками и их педагогами. Хозяева и гости читали стихи виновника торжества, исполняли татарские песни. Ребята показали отрывок из его и Р.Батуллы драмы «Сандугач сары түгел» («Соловей не желтый»). Продолжились поздравления за чайным столом в школьной столовой.

Следующий «час поэзии» состоялся в Староермаковской средней школе, ученики которой встретили поэта караваем. С поздравлениями и воспоминаниями выступили татарстанцы и староермаковцы, в том числе учителя и одноклассники Мингалимова. А он прочитал свои стихи.

После этого гости направились в Давлеткулово. Юбиляр, стоя на месте своей бывшей школы (ее уже снесли и построили кирпичную в другом месте села), поведал о годах ученичества. Из невдалеке журчащего родника он попил воды, угостив ею жену Илюзяр и дочку Алсу. В селе его помнили и с радостью встречали. Потом все отправились в поселок Юлдуз, а точнее в то место, где он располагался до середины 70-х годов. По известным только нашему герою приметам он нашел место родительского дома.

А завершался день торжественным вечером в РДК имени Э.Давыдова, изобиловавшим поздравлениями, цветами и подарками, песнями и танцами школьников,Артисты местного народного театра показали часть спектакля по лирической комедии Р.Мингалима «Кунак кызы гел килмәс» («Девушка не станет часто гостить»). Но гостья пришла, а вернее, приехала из Казани и спела песню на стихи юбиляра о Юлдузе и Камышле (музыка Таслимы Низами). Приведем первый куплет и припев ее: «Ялантәпи узган көннәргә / Әйләнәм дә кайтам сагынып. / Талларымнан телгә бал тама, / Елгаларга йөрим табынып. // Йолдызым, Кымышлым – / Гел кабатлыйм шулай гел генә. / Йолдызым, Кымышлым – / Әй, туган яккынам, бергенәм!» На русском языке эта часть песни может звучать так: «В дни детства босоного, тоскуя, / Все время в мыслях возвращаюсь я. / Деревьев соком вновь себя балуя, / Поклон бью речкам – старые друзья. // А с языка не сходят сёл названья: / Родной Йолдыз, райцентр Кымышла. / Они мне – словно центр мирозданья, / Отсюда жизнь моя затейливо пошла!». Позже эта песня звучала на камышлинских сабантуях практически в качестве гимна района.

Возвращаясь после торжеств в Казань, поэт заехал к друзьям в Самару, а именно – в редакцию газеты «Бердэмлек», где трудились его давние знакомые, а также упомянутая выше одноклассница и обучавшая в школе педагог Ф.Шафигуллина. Здесь наш земляк чувствовал себя как в родной стихии. Не случайно двумя годами ранее он на 5-летие этого СМИ написал:«Туган якта мине көткән йортым юк, / Учагында мине көткән утым юк. / Бәрәнгесе шаулап чәчәк атса да, / Юк, ишектән әнкәм чыкмас бакчага. // Апам кайтмас мәңгелектән су алып. / Таң җилендә чәчкәйләре чуалып, / Ни белсәк тә, болай ук дип белмәдек. / Хазер утым һәм йортым син, “Бердәмлек”!». Перевод этого посвящения предлагаем такой: «На малой родине исчез уж домик детства, / И в очаге его огня не зажигать. / Цветенье грядок… Допустимо это действо, / Но улыбнуться им не выйдет моя мать. // Сестра из вечности с водою не вернется, / Зефир ей волосы не спутает вовек. / Не думал, что узнать такое мне придется, / Лишь ты очаг мой, двор мой – “Бердэмлек”!».

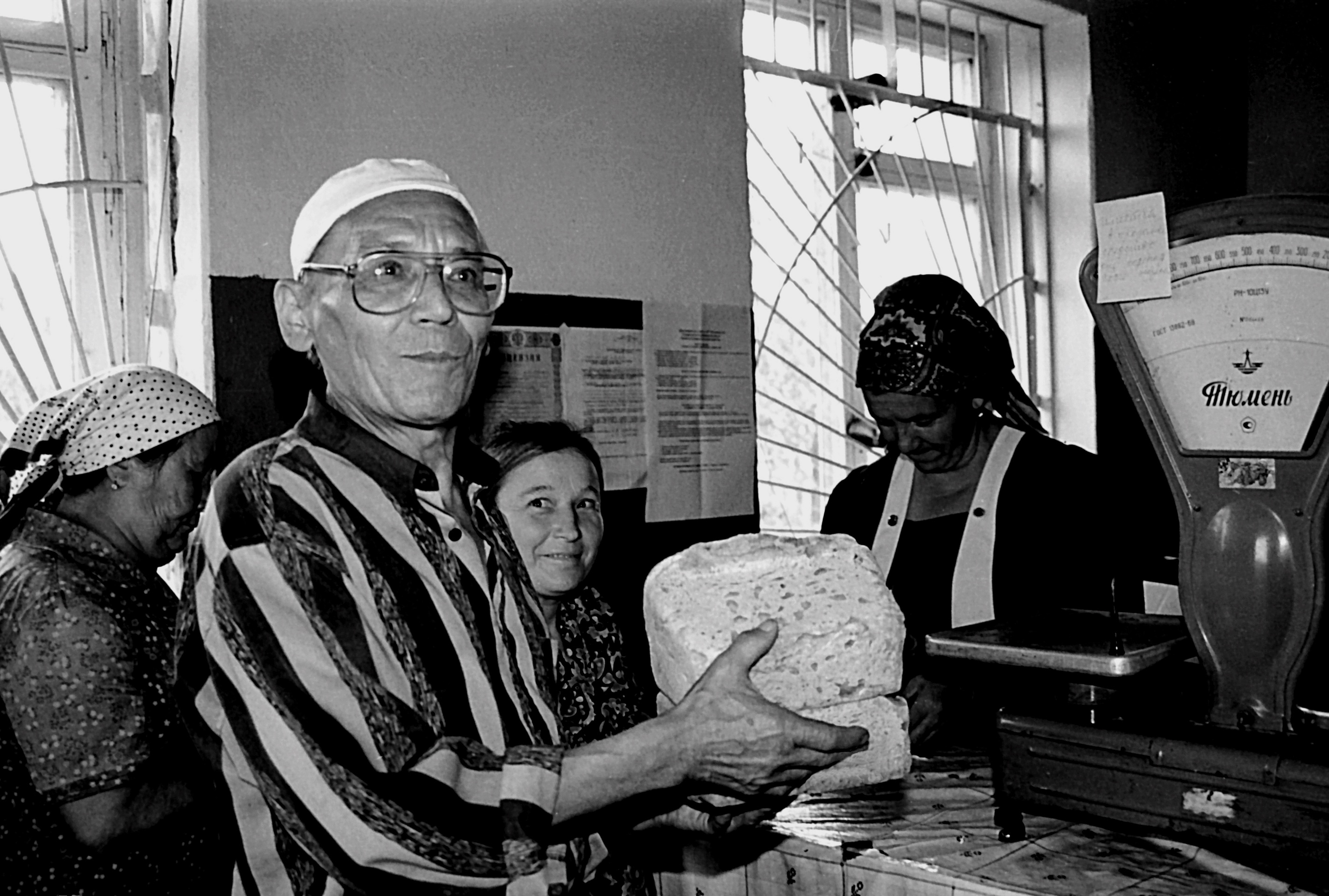

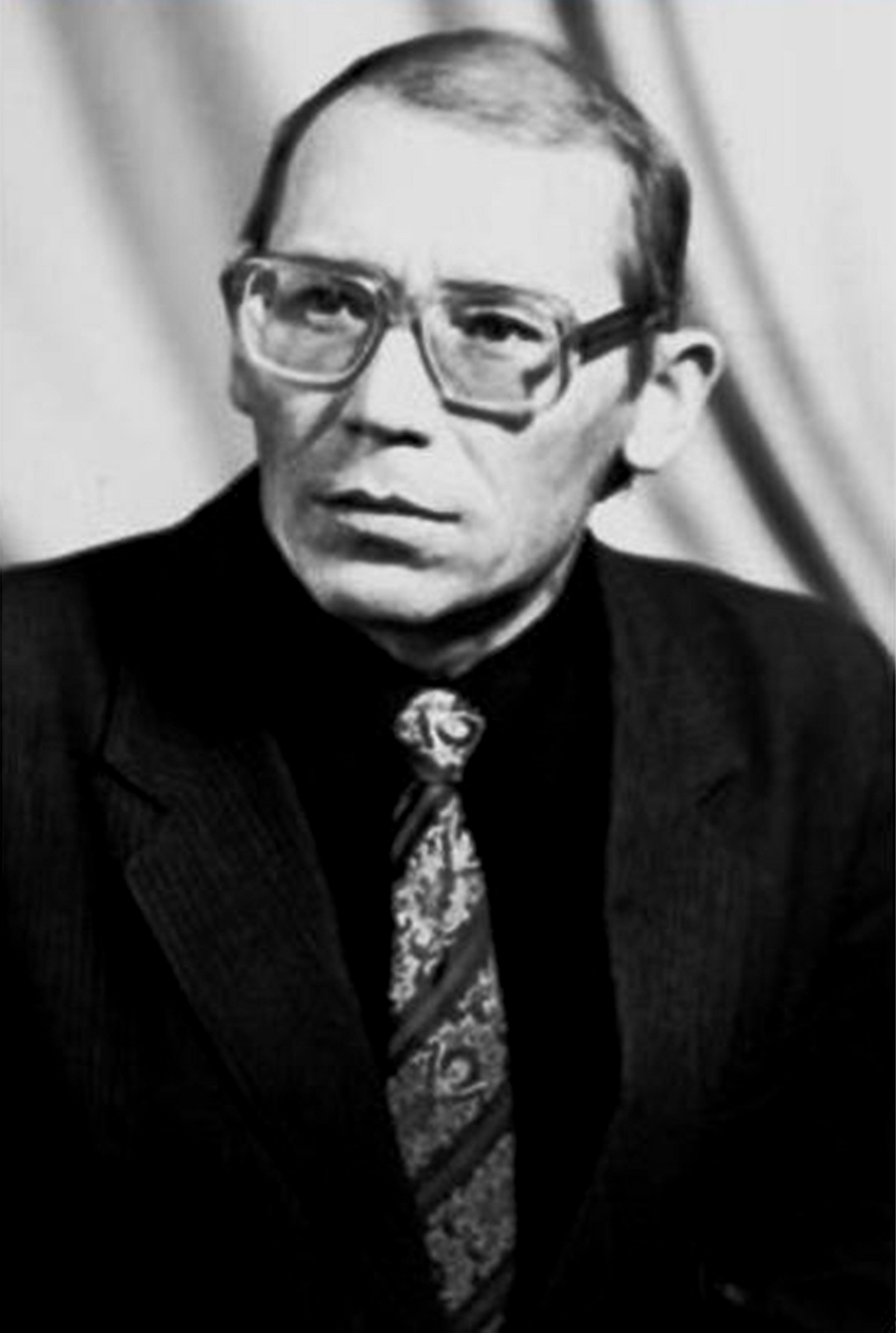

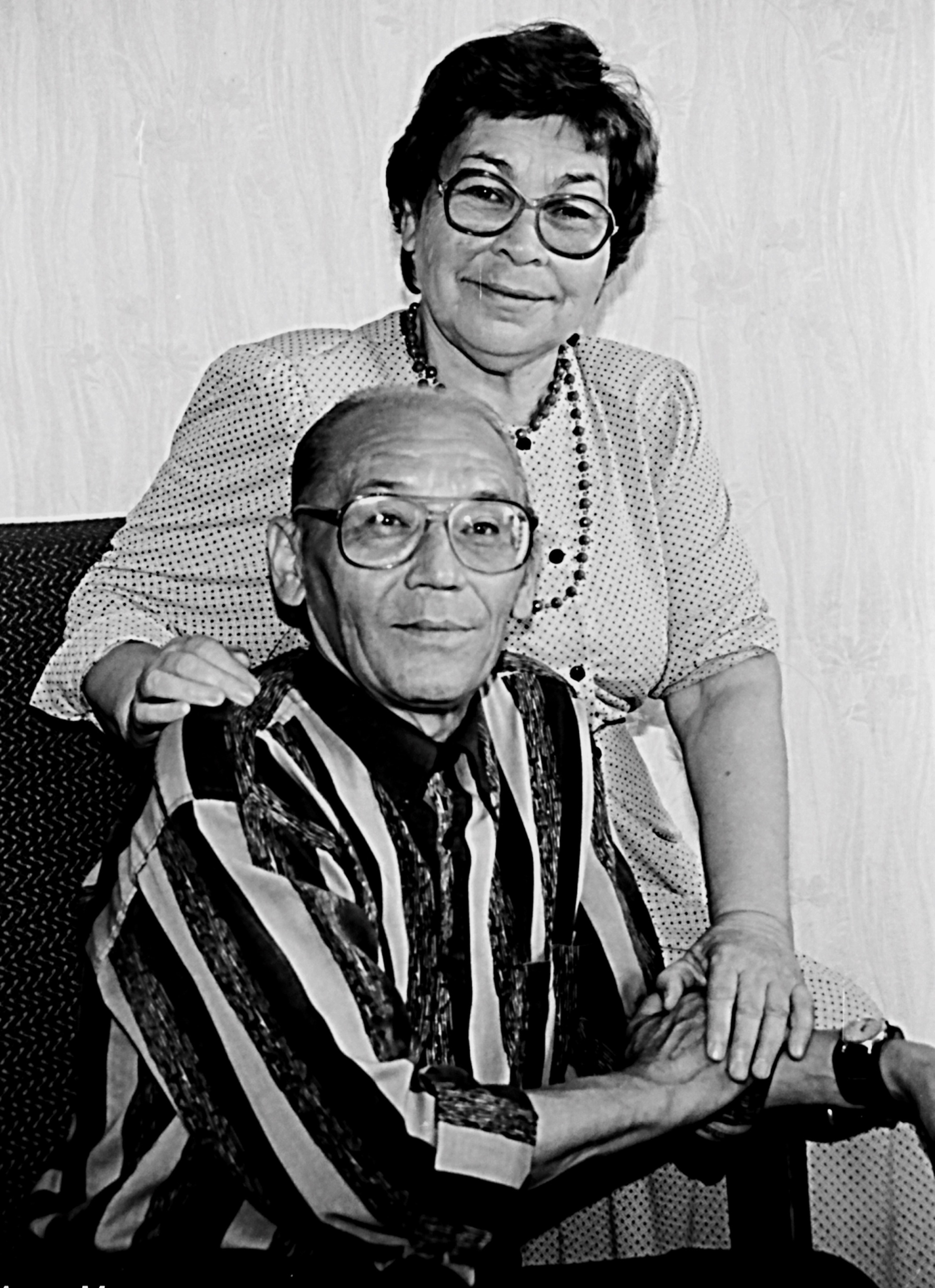

Сотрудники данной газеты старались всегда быть на связи с Мингалимом и помогать ему в трудные минуты. Так, «Бердэмлек» на своих страницах объявлял акцию по сбору средств на лечение поэта после операции, и собранные средства были отправлены в Казань. Финансовую поддержку ему самарцы оказали и при издании четырехтомника его сочинений. А фотограф областного татарского издания А.Мингалиев сохранил для потомков многие моменты жизнедеятельности народного поэта РТ и пребываний его на самарской земле. Часть его снимков использована в данной статье.

Читатели, наверное, обратили внимание на то, что на юбилейных торжествах юные и взрослые камышлинцы показывали со сцены отрывки произведений Р.Мингалима. Да, он активно работал в драматургии, и такие его пьесы, как «Кайда сез, ирләр?» («Где вы, мужчины?»), «Дүрт кешелек утыргыч» («Скамейка для четверых»), «Тау астында илле бүре» («Под горой пятьдесят волков»), «Соңгы чиктә» («У последней черты»), «Ахыр заман башы» («Начало конца света»), «Өченче бүлмәдә эт яши» («В третьей комнате живет собака»), «Кире уйларга соң инде» («Передумать было поздно»), были интересны зрителям философской глубиной затрагивания проблем нравственности и воспитания. Эти комедии и драмы ставили коллективы Татарского государственного академического театра (ТГАТ) им. Г.Камала, Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина и татарский драмтеатр Альметьевска.

Но Рустам эфенди не считал себя популярным драматургом. «Я нахожусь немножко в стороне от традиционной татарской драматургии, – говорил он в конце 90-х годов. – Наши драматурги привыкли шагать вместе со зрителем. Они пишут то, что сегодня нужно народу. Но нет тех, кто опережает народ, зовет за собой. Пожалуй, только Ризван Хамид». Вместе с ним Р.Мингалим создал в конце минувшего века киносценарий исторической драмы «Идегей», а в соавторстве с начинающим автором Э.Ягудиным – киносценарий «Белый метеор». Данные работы получили заметный общественный резонанс.

Для детской же аудитории наш герой написал пьесы-сказки, которые шли в Центральном театре кукол в Москве и Набережночелнинском татарском драмтеатре в виде спектаклей «Урман улы Зурмөгез» («Сын леса Длиннорогий»), «Сихерләнгән урман» («Заколдованный лес») и «Шүрәлеләр үч алмый» («Шурале не мстят»). Известно, что интерес к произведениям Мингалима проявляли и любители, в частности татарский детский театральный коллектив «Ильхам» при чистопольской школе №4, а также творческая командаработников Мамадышского районного Дома культуры и краеведческого музея. Перечислить все «литературные вечера» в учреждениях культуры и просвещения, на которых читались его сочинения, просто невозможно.

Отметим также, что некоторые стихотворения камышлинца стали песнями. Среди сочиняющих музыку к ним значится и заслуженный артист РФ, художественный руководитель Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая А.Ф. Файзрахманов. На вопрос корреспондента об этой стороне его деятельности профессор КФУ сообщил, что пишет песни на стихи Рустама Мингалима, Равиля Файзуллина, Мудариса Аглямова, Роберта Ахметзянова, Ильдара Юзеева. «Раньше я очень мало с ними общался, был не созревшим, – поведал он, – а теперь дорос до их философии».

Что касается Рустама ага, то он творил и прозу, и рецензии на поэтические сборники коллег. Не отказывался от выступлений перед аудиторией, понимая важность устного слова. Однажды после встречи со студентами Елабужского пединститута Р.Мингалиму решили показать пионерский лагерь и повезли в сказочное для поэта место: огромное озеро, рядом течет Кама, на берегу стоят исполинские сосны, разнообразя лиственный лес. Казалось бы – вдыхай, любуйся и вдохновляйся! А герой статьи взял да и пропал, причем нашли его не сразу. Оказывается, в заборе лагеря он обнаружил дыру и через нее проник на соседнюю дачу, принадлежавшую первому секретарю Елабужского горкома КПСС С.Габдуллину. Поисковая команда застала как раз тот момент, когда поэт с вдохновением читал партийному лидеру города лекцию о воспитательной роли детской поэзии, а тот с интересом внимал, забыв о делах, которыми занимался до появления «лазутчика».

Говорят, что поэтам желательно пройти через вокзалы, на которых, по словам татарстанского мастера пера Н.Беляева, обнажена бесприютность мира, и при этом не потеряться в них. Нашему земляку довелось их видеть немало и держать свой курс, делая выводы и накапливая впечатления. Он не потерялся и добился того. о чем мечтал, хотя сетовал, что многое еще не написано.

А «вокзалами» изобиловала и его семейная жизнь. В напитанном любовью к своим близким очерке «Кырларда йөрдем, чәчәк кызларын күрдем» («По полям ходил, видел девочек в цветах») Рустам абый советует не повторять его «брак» в браке, допущенный в 70-е годы. «С первой женой погорячились в молодости, разругались и разошлись, – написал он. – Но наши вторые семьи живут в общении и взаимоподдержке». Поэтому старшая дочь поэта Айсылу с дошкольного возраста росла без отца, но с отчимом. В 1977 году у нее появился единоутробный брат Радик Галиуллин, ныне – актер театра и кино, снявшийся уже в 24 детективах, криминалах и боевиках. Трудности в жизни были в подростковом возрасте и у Айсылу, которые наш герой обозначил одной фразой: «Подскользнулась, но не упала».

А дальше дадим слово самой дочке: «В 16 лет папа привел меня на казанскую студию телевидения (ГТРК «Татарстан»), и я стала работать в музыкальной редакции у Эмиля Ключарева (известного телережиссера, сына композитора А.С. Ключарева – прим. Р.Ш.). Параллельно окончила музыкальное училище по классу скрипки. Моим увлечением стало искусство макияжа и прически. Я открыла творческую вокальную студию, получила высшее образование в КазГИК, стала матерью. Имею более 80 дипломов и множество кубков. Обучаю визажу и прическам». В 2012 году она закрыла свою студию и стала педагогом-музыкальным руководителем в детском доме Приволжского района Казани. Здесь она ставила танцевальные номера и работала с вокальной группой, нередко выезжая с воспитанниками на различные конкурсы. Некоторых из них Айсылу, браки которой оказались недолгими, начала усыновлять. Так она стала мамой для девятерых детей, трое из которых уже выросли и покинули приемную семью. За одного из них дочь поэта вышла замуж в прошлом году.

О ее единокровной сестре Алсу известно намного меньше, хотя Р.Мингалим достаточно подробно описал ее в дотинейджерский период. Его вторая дочь проявила большие способности к живописи. Рустам ага хранил около тысячи рисунков Алсу, которые она сделала в 6-8 лет. Некоторые из них поэт начал отдавать в издательства. И в 1996 году журналы «Сөембикә» («Сююмбике») и «Салават күпере» («Радуга») опубликовали произведения его 8-летней дочки. Привлекали внимание и ее картинки, которые она создавала к стихам отца и его знакомых поэтов. Еще Алсу увлекалась вязанием, швейным делом и танцами, мечтая стать художником или модельером. Отец считал, что она похожа на старшую сестру, а та – на скрипку.

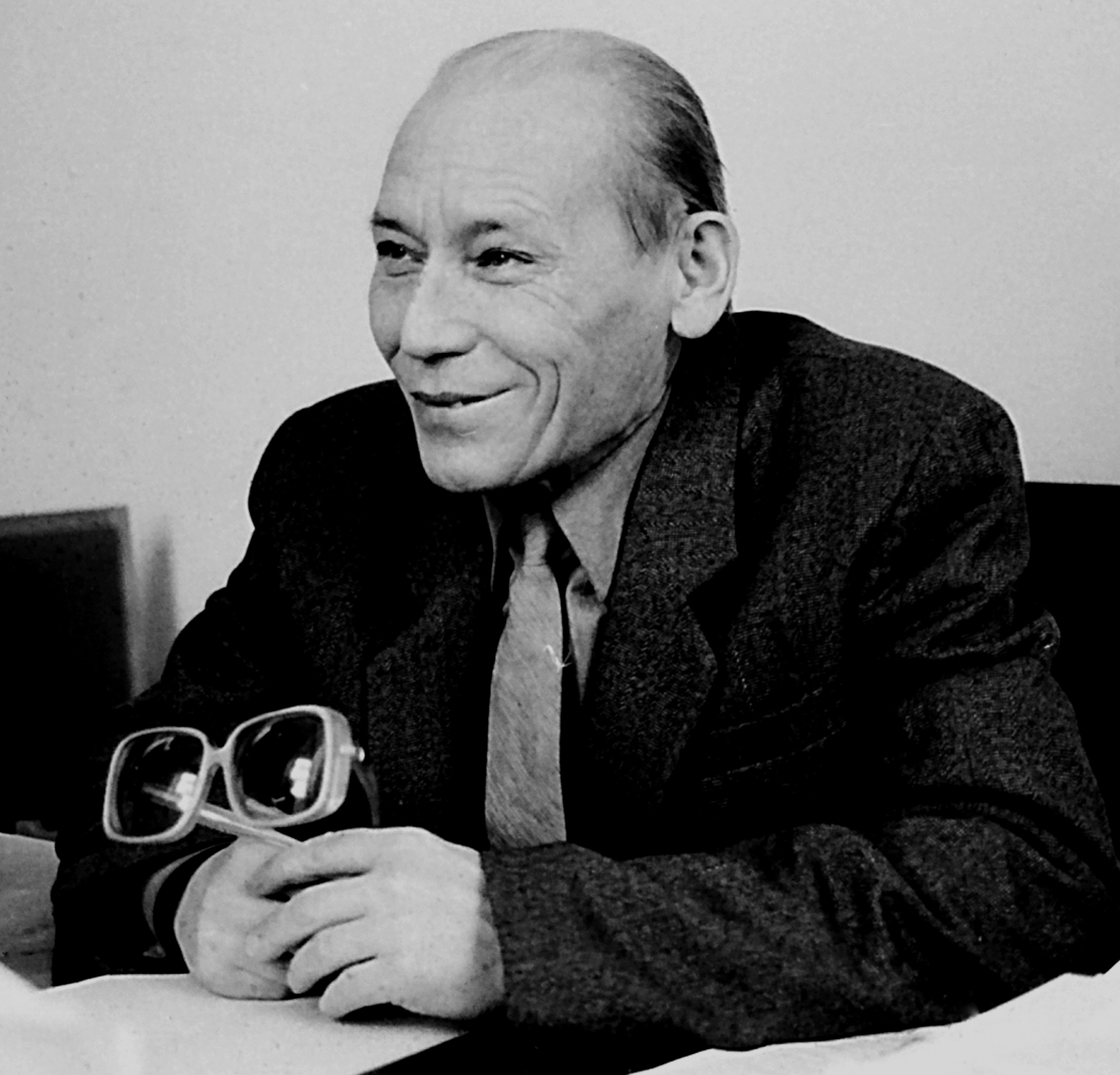

Среди трудностей, выпавших на долю героя статьи, надо отметить и серьезные проблемы со здоровьем. Не просто так, видимо, он, разменяв седьмой десяток, в одном из сочинений образно зафиксировал свое состояние: «Я устал, как жеребец, запряженный в плуг». Результатом длительной болезни стала ампутация левой ноги поэта. Поэтому он не смог появиться на празднике поэзии, проведенном в апреле 2005 года перед камаловским театром. Тогда здесь чествовали новых лауреатов Государственной премии РТ имени Г.Тукая. Мингалима удостоили этой награды за сборник стихотворений и поэм «Дәрт чүлмәге» («Кувшин азарта»). Поэт и журналист Мухаммат Мирза читал на этом празднике стихи нашего лауреата, и вдохновенные строчки неслись над озером Кабан.

Без участия Рустама эфенди в ТГАТ им. Г.Камала прошли литературно-музыкальные вечера, посвященные его 70- и 75-летию. Между указанными юбилеями, в 2010 году, он стал народным поэтом Республики Татарстан. А до очередной знаменательной даты – 80-летия – не дожил, скончавшись 1 июня 2014 года.

Похоронили его на мусульманское кладбище Самосырово, находящемся в Советском районе Казани. Официально оно открылось в 2006 году, и при погребении здесь разрешается ставить лишь надгробный камень с указанием имени и годов рождения-кончины усопшгего, без фотографии. А ограды и памятники, статуи и бюсты на этом кладбище не приняты. Нельзя также украшать место захоронения венками и оставлять памятные вещи. Поэтому могила Р.Мингалима на первый взгляд выглядит непривычно.

В год его 60-летия многие казанцы и самарцы желали юбиляру, чтобы родник мингалимовского творчества не пересыхал и журчал без остановки. Увы, не вечен человек, и новые стихи нашего героя появляться перестали. Но его произведения «журчат» и поныне на разных мероприятиях: встречах с читателями в библиотеках, литературно-музыкальной гостиной «Поэтические голоса Камышлинской земли», на презентации книги «Татарские села Самарского края» и даже на «часе здоровья», на котором читалось стихотворение Р.Мингалима «Авырып ятканда» («Когда лежал больным»).

80-летний юбилей поэта на местах встретили громкими чтениями его стихов, «литературными часами», книжными выставками «Сүтелә уй йомгагы» («Расплетается клубок мыслей»), представившими произведения камышлинского казанца, а также постановками его комедий. То есть можно сказать. что родник творчества героя нашей статьи превратился в фонтан с замкнутым циклом, который не нуждается в подпитке, поскольку родниковой «воды» (стихов. поэм, пьес) в нем достаточно.

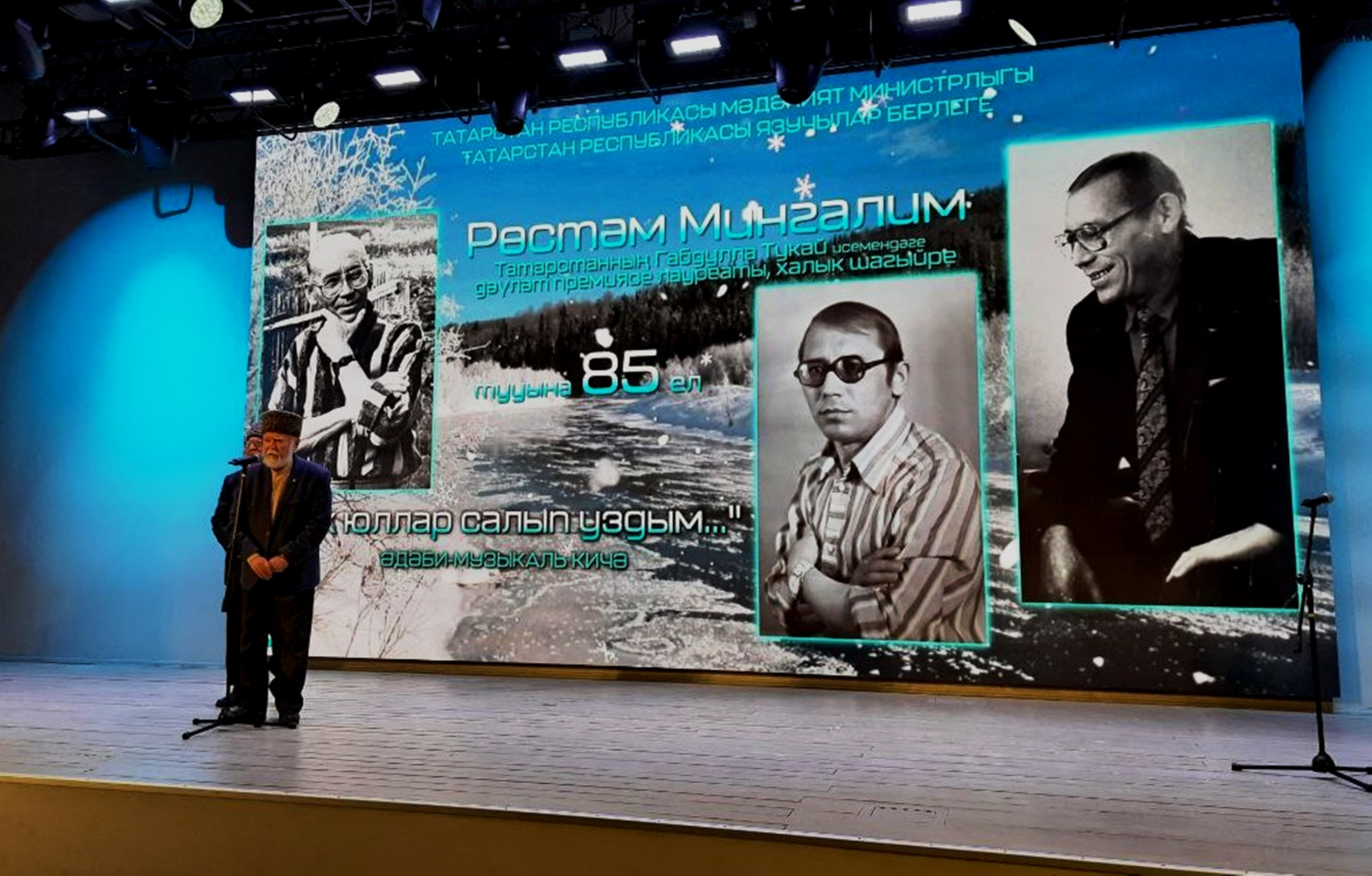

В 2022 году этот фонтан заработал на полную мощь, и Интернет констатировал бум мероприятий, посвященных 85-летию Рустама абый. Многие сельские библиотеки и музейные комплексы Татарстана провели к этой дате часы поэзии «Мин кулыма китап алам» («Я беру в руки книгу»), музейные уроки, литературные вечера «Звездный парень Рустам Мингалим», «Детский писатель Рустам Мингалимов» и пр. А в центральной библиотеке Камышлинского района была оформлена книжная выставка-обзор «Поэты-земляки», приуроченная к дням рождений Х.Садри и Р.Мингалима.

Усилиями Союза писателей РТ, общественности и Айсылу Чижевской-Мингалим осенью того года в Казани состоялся памятный вечер в честь нашего земляка, получившийся трогательным и содержательным. В нем приняла участие и делегация камышлинцев. Закрылись же юбилейные действа вечером памяти, проведенным в марте прошлого года в Москве – в Актовом зале Татарского культурного центра. Со сцены выступали артисты различных коллективов этого центра, а также приглашенные гости. Своими воспоминаниями о Р.Мингалиме поделился поэт и ученый Равиль Рахмани.

По мнению татарского и башкирского писателя, поэта и драматурга Айдара Халима, получавшего от властей не только награды, но и серьезнейшие «тумаки» за особое мнение и не настроенного восхвалять кого-либо по чьей-то просьбе, Рустам Мингалим – один из самых глубоких, ярких лирико-эпических поэтов татарской поэзии последней четверти двадцатого века.

Прочитал эту фразу и задумался – а все ли сделано для увековечения памяти о нем на малой родине? В «маленьком Татарстане» гордятся четверкой поэтов, уроженцев камышлинской земли: Э.Давыдовым, З.Ярмяки, Х.Садри и Р.Мингалимом.Под это благородное чувство подведена определенная материальная база. Так, именем Давыдова назван районный Дом культуры и улица в Камышле, не так давно установлен его бюст. Сельский дом культуры в Старом Ермаково носит имя Садри, а один из скверов этого села назван в честь Ярмяки. Только у Мингалима в этом смысле ничего нет, так как время безжалостно стерло с карт и планов его родной поселок и школы. Но ведь можно пойти по другой линии увековечения: проводить конкурсы чтецов его стихов или конкурсы на лучшее стихотворение о Камышлинской земле имени Р.Мингалима. Еще предложения – мингалимовские чтения, масштабные детские мероприятия.

Жаль – нет в живых Нурсахи Камилова, который в 50-е годы был председателем колхоза «Красная сила», объединявшего Давлеткулово и Юлдуз. Он умел ставить перед собой тяжеленные задачи и добиваться их выполнения. В качестве старого знакомого его пригласили на камышлинские торжества по случаю 60-летия Мингалима, и он приехал на них из Похвистнево. В этом городе Камилов вместе с еще двумя ветеранами Великой Отечественной войны добился того, что в 1995 году одна из улиц стала называться Свирской в честь 57 похвистневцев, участвовавших в битве на реке Свирь. Может быть, бывший фронтовик и председатель хозяйства придумал бы что-то и для закрепления памяти о поэте?! Ведь есть, к примеру, в Камышле созвучные пары улиц: 50 лет Победы и Победы, Коммунальная и Коммуны, Лесная и Лесхозная. Почему бы не разбить одну из этих парочек?

Специалисты полагают, что из упомянутой в преамбуле статьи «пятерки» поэтов на всесоюзную орбиту удалось вывести только Р.Файзуллина. Но творчество всех их заслужило внимание, а по-настоящему разглядят его только наши потомки, если не разучатся открывать книги. Как верно подметил мастер пера из этой группы Г.Рахим, роль поэзии в том, чтобы возбуждать души и сердца людей или успокаивать их. А это всегда актуально, и наш герой с грустинкой умел содействовать возникновению таких состояний.

Рашид ШАКИРОВ.

Журнал «Самарские татары», № 2(43), 2024 года.

Рустам МИНГАЛИМ

Завтра

поэма (в шести частях)

I

Чему-то в быстротечности времён

Однажды суждено остановиться,

Чтобы, как лист, опасть осенним днём,

Отстать от стаи раненою птицей…

Чтоб кануть в Лету, как лихая рать,

Как конь, предсмертно вздыбившийся, вспенен…

Как друг, что вслед не перестал махать,

Как недруг, подло выстреливший в спину.

…Чему же так остаться суждено?

Стране или мелодиям Отчизны?

Идти легко и просто не дано

За властным зовом ускоренья жизни.

Сегодня взятый темп терпИм пока,

Но завтра будут виражи покруче.

Эх, если б сквозь летящие века

Умчаться в неподступный мир грядущий!

Тем дальним дням – подарок у меня:

Несу в ладонях родину Тукая,

Гор бархатных былые времена,

Что наши судьбы с вечностью смыкают,

Поля, где зрима всех эпох печать,

Прах городов, что, не сдаваясь, пали.

Познали предки, как дела венчать,

Чего-то же доподлинно не знали…

Ичигам их, как Волге, – тьма веков,

Но люди обветшали в вечных войнах.

Приплыли кони их без седоков,

А сёдла без коней прибили волны.

Да, знали предки, как дела венчать,

Чего-то же доподлинно не знали.

…Поля, где зрима всех эпох печать,

О доблести их нам не рассказали.

Землёй примята их кумганов медь,

И серьги золотые тусклы, немы.

Но из руин, чтоб снова зазвенеть,

Воскрес их эпос, встали в рост поэмы…

Да, знали предки, как дела венчать,

Чего-то, тем не менее, не знали.

Поля, где зрима всех эпох печать,

О славе их былой не рассказали.

Огонь сжирал её как саранча,

Но уцелела родина Тукая…

В полях, где зрима всех эпох печать,

Забрезжила нам жизнь совсем другая!

Ведь милостью Российского царя

Для нас одна – в музей была дорога…

В семнадцатом с зарею Октября

Ушли мы от музейного порога.

Ушли мы, посмеявшись над собой

И изумлённо на себя глазея:

- Да, мы не избалованы судьбой,

И облик наш годится для музея…

- Все наши песни, пляски и наряд

Как будто для музейных экспонатов

Придумал кто-то сотни лет назад…

- Нет, нам в музей, пожалуй, рановато!

- Что, скульпторы, художники, нас ждёт?

- Для статуй и картин – в музее место!

- И мёртвое оружье подойдёт!

- Но мы-то ещё живы, как известно!

- Нет, быть в музее не настал черёд!

Нас жизнь звала теперь совсем иная…

Мир, всё меняясь, мчит и мчит вперёд,

Решили мы идти, с ним шаг равняя.

Мир, всё меняясь, мчит и мчит вперёд,

Несу в ладонях родину Тукая:

Знамён, аэродромов, трасс разлёт,

Что наши судьбы с будущим смыкает.

Кустов зелёных буйную красу,

Медовый хмель, черемухи настои,

Цветенья море белое несу

С парящей в ней, как парусник, мечтою.

На паруса, что грёзы вдаль влекут,

Глядят мальчишки, завистью пылая,

Бегут мальчишки, к юности бегут,

Акбай за ними поспешает с лаем…

……………………………………………..

И девочек тревожит зов весны,

В них стать невест и обаянье зреют.

……………………………………………..

Заря любви здесь овевает сны,

Дни благодатным ветром счастья веют.

Берёзки, как подпаски, стерегут

Телят и жеребят на травах сочных.

Стеной хлебА – колосья стебли гнут,

И мысль течёт раскованно и точно…

Мы можем и должны их оградить

От ложного пути и вражьей пасти.

…Я зло беру, чтоб нечисть победить

И отстоять любовь, добро и счастье.

Немало честных, преданных людей,

Нежданно подступив, беда сгубила.

Совет и тайну я храню до дней,

Когда моя мечта сольётся с былью…

Я знаю, что такое дальний путь:

Кто из дому идёт с пустой котомкой?!

…Игрушки не забыл я завернуть

Для внуков – наших будущих потомков.

Свистульки…

Маски…

Кукол ворох взял…

Быть может, ношу не осилят ноги:

Со мной шагают верные друзья

И взятое не бросят на дороге.

II

Над дорогою, над полем –

Голос жаворонка чистый.

Сам с горошину – не боле,

А на диву голосистый!

Где мелодий столько вызнал?

Что ни песня – то награда!

В нём ликует радость жизни,

И одна ли только радость?!

И не в том ли счастье птичье,

Что землёю он обласкан?

Иль счастливого обличьем

Заслонился он, как маской?!

Может быть не так бы надо,

Или только так быть может?

Но ведь как выводит ладно

И отраду в сердце множит!

…………………………………

Обволакивает нежно,

Обновив, врачует душу…

Манит близостью надежды

И тревоги разом душит!

…………………………………

Он над полем, века бездной

Замер не на волоске ли?!

День к его восходит песне,

В такт ей ива ветви стелет.

Каждым стеблем, лепестками

К ней цветы и травы рвутся.

Тяготея к трелям, камень

Этажами обернулся…

Тянет к жаворонку властно

И мужчину с саблей в ножнах,

И страну, что безучастной

Быть к мелодии не может.

И, представьте, безотчётно

Шар земной к нему влечётся.

Может, заповедь какую

Он вызванивает с неба?

То горюет, то ликует

И летит за нами следом?!

То ли, сказку сделав былью,

Он живой картинкой взвился

И поля волшебным крыльям

Уподобить умудрился?!

То ли сам полям окрестным

Стал подстать волшебным крыльям?

Ширь земли и неба бездна

Тайну жаворонка скрыли?!

То ли быль, а то ли небыль –

Что за диво всему свету –

Звонкий жаворонок в небе?

Стих, звенящий над планетой?

Если крылья есть, ответом

Может быть и то, и это?!

…Приближаясь, день до края

Он собою заслоняет.

Вдаль уносится, играя,

И, как пуля, исчезает…

Но лишь миг – из поднебесья,

Как гонец – посланник мира,

Он нисходит доброй вестью,

Высотой маня и ширью.

Есть у жаворонка место

Над эпохой, гранью века.

Слыть бескрылым, как известно,

Не к лицу и человеку.

Властно нас влекут высоты,

За широтами широты.

Мы в движеньи непрестанно,

Путь осиливая долгий,

Путь во благо Татарстана,

Вечный путь во славу Волги.

III

Я цену истинную знаю

Своей родимой стороне.

Но сладкой лести горечь злая

Была всегда противна мне.

Я лжи потворствовать не стану

И с правдой тоже не шучу.

Великой Волгой, Татарстаном

Кичиться вовсе не хочу.

Уж если Волга, значит, Волга! –

Душе сродни, близка, как мать.

Ей сколько раз за век свой долгий

Кровь дедов выпало смывать.

Уж если Волга, значит, Волга! –

Её нам чтить, любить вовек.

Но я считаю своим долгом

Сказать, что много больших рек.

И разве земли Татарстана

Для жизни краше всех, нужней?

А чем Казань всех лучше стала,

А люди чем других важней?

Пусть именитые есть даже –

Одним ли нам такая честь?

Со славой в дружбе персонажей

И у других непросто счесть.

Растут алыпы, безусловно:

Ну, чем Сайдаш не исполин?!

Чем Мулланур уступит, к слову,

Отважным витязям былин?!

Но если были аксакалы,

Пробить их смены должен час!

И не писать нам не пристало,

Раз Кул Гали писал до нас.

«Великий путь, – твердят упорно, –

Народом нашим был свершён».

Поскольку есть народ, бесспорно,

Свой путь пройти был должен он!

«Примером башня Сююмбеки,

Храм Марджани должны служить…»

…Да, древних памятников – реки,

Их – океан, коль все сложить…

Да, памятников много очень,

И я их видел не один.

Окажем памятникам почесть,

Почтенье дедам воздадим.

Но старину благословляя,

Спросить не грех однако бы:

Те, что орлами в мир являлись,

Теперь в полёте каковы?

Открытьям новым на планете

Мир удивляться перестал.

В горниле нашего столетья

Вода сжимается в металл.

И пусть во благо Булгар чинно

Поклоны бьют, умерь свой пыл.

Мужчина – ныне лишь мужчина,

А прежде он мальчишкой был.

Перевод Аркадия ФОКИНА.

Просмотров: 573