Говорят, орнитолог – это скорее призвание для увлеченных людей с большим и добрым сердцем. Оно, базируясь на профессиональных знаниях и навыках, проявляется в таком образе мыслей и состоянии души очарованных странников-исследователей, что орнитологию можно называть искусством. Одним из ярких ее представителей был уроженец самарской земли А.К. Сагитов – доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель наук Узбекской ССР, член Международного орнитологического общества. Не сразу Абдулла Киямович погрузился в изучение жизни пернатых, поскольку были у зоолога и другие биоинтересы. Но вскоре мир птиц, которые в большей мере, чем другие животные, приобщают людей к природе, захватил нашего героя – страстного ценителя окружающей среды и удивительно скромного. обаятельного человека, чьи организаторские способности, а также мудрость и такт признавались многими.

Эти человеческие качества наш земляк начал проявлять уже в раннем возрасте, невзирая на все тяготы своего жизненного старта. Родился он 25 августа 1918 года шестым ребенком в крестьянской семье, проживавшей в деревне Татарский Калмаюр Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне – Чердаклинского района Ульяновской области). Волны гражданской войны прошлись и по этому населенному пункту, лишив семейство Сагитовых лошади и материальных ценностей, что «аукнулось» инсультом Кияма ага и его кончиной в год появления Абдуллы на свет. Малышок перенес и оспу, и малярию, и тиф. А вскоре пришла пора жуткого голода в Поволжье, косившего людей хлестче войны. Но, на удивление, главный персонаж нашей статьи выжил, и в этом огромная заслуга его мамы Асмы Багаутдиновны, трудившейся днем и ночью, чтобы прокормить детей.

Жизнь в сельской местности дала Абдулле определенную зоологическую практику. Командуя группой мальчишек, он организовывал добычу сусликов, портивших сельхозугодья. С весенних дней доводилось наблюдать большую стаю грачей, располагавшуюся напротив его дома. На чердаках мечетей гнездились галки, а огромные колонии чаек располагались на озерах и болотах в окрестностях деревни. И они попадали в поле зрения паренька. Кроме того, по ранней весне приходилось пасти свой скот в ковыльной степи, где гнездились жаворонки. То есть с младых лет будущий профессор четко знал, сколько яиц в гнезде грача и обыкновенной галки, кряквы и чайки, жаворонка и т.д.

В 1926 году Абдулла пошел в первый класс. По его воспоминаниям, записанным спустя десятилетия сыном Рустамом, школы тогда в деревне не было, и мальчик вместе с другими сверстниками посещал занятия, которые проводились в частном доме. Потом пришлось пару лет ходить на учебу в соседнюю деревню Чувашский Калмаюр, находившуюся в 3-4 километрах от «малой родины». Однако по отчетам, еще до Октябрьской революции в Татарском Калмаюре действовали три мектеба при пяти мечетях, а в середине 20-х годов существовали две татарские школы I ступени, обучавшие 141 ребенка. К тому же здесь работала единственная на всю Крестово-Городищенскую волость школа-семилетка, обучение в которой велось на татарском языке. Именное ее, получившую в начале 30-х специально построенное помещение, и окончил в 1933 году наш герой.

Он имел большое желание продолжать процесс обучения, чтобы получить специальность, и поэтому начал поиск подходящего для него учебного заведения. Таковые были и в Ульяновске, и в Татарстане, но преподавание в них велось на русском языке, которым Абдулла практически не владел. Тем не менее, поиск дал результат. Удалось выяснить, что в селе Камышла Байтуганского района Средневолжского края (ныне – Камышлинского района Самарской области) находится сельскохозяйственный техникум, где обучение проходит на родном языке Сагитова. К тому времени техникум существовал уже три года и готовил кадры среднего звена для колхозов и совхозов на полеводческом отделении, а чуть позже и на животноводческом.

Так в 1933 году Абдулла появился в Камышле и приступил к занятиям. На постой к себе его взял главный бухгалтер техникума В.Начаров, который, симпатизируя старательному парню, взялся учить его русскому языку. Он рекомендовал жильцу рассказы классиков для «одоления» и просил пересказывать ему прочитанное. Уже к концу первого курса Абдулла мог неплохо общаться на «великом и могучем».

Период обучения пролетел быстро, и окончивший в 1937 году с отличием сельскохозяйственный техникум в Куйбышевской области А.Сагитов снова встал перед выбором: где дальше «грызть гранит науки»? Как обладатель «красного» диплома он имел право поступать в любое высшее учебное заведение страны. Но, понимая. что его русский не столь хорош для вузов европейской части СССР, Абдулла решил направить свои стопы в Среднюю Азию, а именно – в Самарканд. Здесь он стал студентом биологического факультета Узбекского государственного университета (ныне СамГУ).

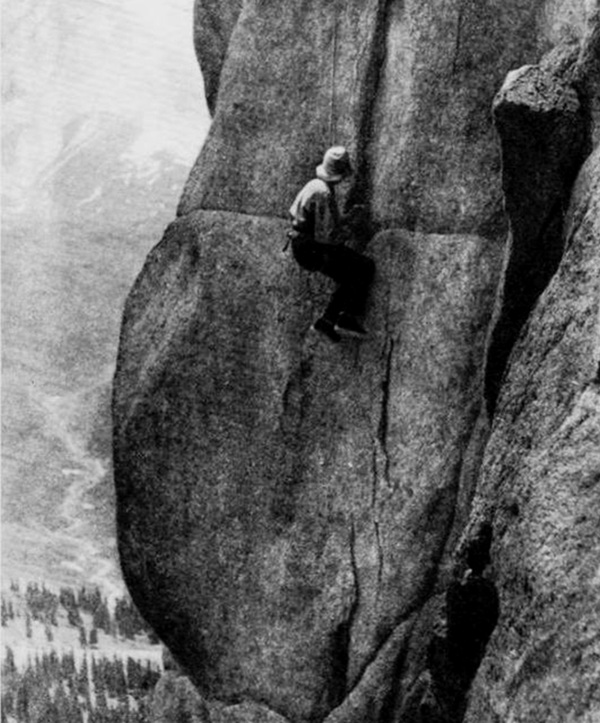

На первом курсе наш земляк усиленно занимался ботаникой под руководством заведующего кафедрой, профессора М.Г. Попова и собрал большое количество гербариев, сохрананяюшихся и поныне на кафедре ботаники СамГУ. А после второго курса он принял участие в зоологической экспедиции в верховья реки Зеравшан, определившей его призвание зоолога. В ходе ее мальчишеская зоолюбознательность переросла в стойкий интерес к планомерно-научному занятию этой отраслью знания.

В 1940 году студент Сагитов совершил поездку на Баренцево море, где в составе группы сотрудников Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) изучал миграцию трески и собрал солидную коллекцию рыб и других морских животных, которая обогатила зоологический музей биофака СамГУ. Осенью того же года он стал членом экспедиции зоологического института АН СССР, которая занималась исследованием грызунов Средней Азии. В этой экспедиции Абдулла собрал материал по экологии краснохвостой песчанки, ставший основой первой опубликованной им научной статьи.

Четверокурсником А.К. Сагитов проходил производственную практику в биосферном заповеднике Аскания-Нова, расположенном в Херсонской области УССР, где анализировал условия инкубации яиц и полувольного разведения нанду. Здесь его застало известие о начале Великой Отечественной войны. Директор заповедника предложил всем практикантам срочно вернуться в свои институты, и, как показали последующие события, был абсолютно прав. Гитлеровцы разорили Асканию-Нова. Часть животных увезли в Германию, оставшихся расстреляли из оружия или раздавили танками в вольерах. Были разграблены музей, коллекции насекомых и чучел животных, сожжена научная библиотека, насчитывавшая 25 тысяч томов, уничтожены редчайший гербарий и ботанический сад. На территории заповедника производились массовые расстрелы советских граждан и военнопленных РККА. Уже осенью 1941 года немцы казнили здесь 15 советских парашютистов.

Абдуллу, добравшегося до Самарканда в середине августа, призвали в армию и направили во Фрунзенское пехотное училище, которое сформировали месяцем ранее на базе местных пехотных курсов усовершенствования начсостава запаса. Училище, рассчитанное на 2000 курсантов, не справлялось с потоком прибывающих на учебу, и поэтому часть их, в том числе нашего земляка, переправили в Алма-Ату. К этому времени появилось указание правительства о возвращении в вузы студентов выпускных курсов для завершения образования.

Прибыв в альма-матер, Сагитов организовал группу из восьми человек и от ее имени обратился к ректору с просьбой разрешить им досрочную сдачу экзаменов за 5-й курс и госэкзаменов. Ректор дал добро, и эта группа в течение трех месяцев справилась с поставленной перед собой задачей, окончив университет в самом конце первого года войны.

После этого Абдулла снова встал в армейский строй и стал участником Великой Отечественной войны. К сожалению, не удалось выяснить, в какой части и в каких войсках он сражался. В Самарканде на базе 19-й Узбекской горно-кавалерийской дивизии была сформирована 221-я моторизованная дивизия, которая участвовала в боях под Ельней, а в конце лета 1941 года понесла значительные потери и была отведена на переформирование. Но наш герой в это соединение попасть не мог, так как находился в пути из заповедника в Среднюю Азию. В Самарканде формировался и обучался также 73-й запасной стрелковый полк, бойцы которого были отправлены в одну из частей действующей армии и в течение зимы 1941-1942 годов. провели 21 тяжелый оборонительный бой с механизированными и танковыми частями противника. Через запасной полк мог попасть на фронт и А.Сагитов.

Всего из Самаркандской области за годы войны было мобилизовано в армию свыше 152 тысяч человек и почти треть из них отдала жизнь за свободу своей страны. Не так давно благодаря голландскому журналисту Ремко Рейдингу стало известно о мужественном поведении сотни узбекистанских военнопленных в концлагере «Амерсфорт». Прибыв в составе самаркандского эшелона в тысячу человек на фронт они бились под Смоленском и попали в окружение. В нидерландском лагере смерти их поместили не в бараки, как остальных, а в огороженный колючей проволокой загон под открытым небом.

Этих узников почти не кормили, отправляли на самую тяжелую работу, после которой избивали. Нацисты называли их «недочеловеками» и решили использовать в киноролике для поднятия духа немецких солдат перед битвой за Москву. Задумка была такая: показать. насколько ничтожны и жалки эти «русские», которые перегрызают друг другу глотку за кусок хлеба. Поэтому однажды в лагерь прибыли большие чины, а вместе с ними отряд кинооператоров и режиссеров. По периметру загона с самаркандцами выстроились высокие голубоглазые арийцы, идеально контрастировавшие со смуглыми и нерослыми измученными пленниками. Подъехала машина со свежей выпечкой, и из нее под рокот кинокамер в загон бросили сдобную булку.

Но дальше все случилось не по-немецкому сценарию. К хлебу подошел самый молодой солдат, который бережно его поднял и, трижды поднеся ко лбу, вручил старшему. Потом пленные сели в кружок и стали передавать по цепочке крошечные кусочки булки, словно плов на самаркандской свадьбе. Каждый, получив порцию, грел об нее руки, а потом неторопливо, закрыв глаза, съедал. И в конце этой трапезы прозвучало: «Xudoga shukur!» («Слава Аллаху!»).

Больше булок немцы в загон не бросали. Раздосадованные пиар-неудачей, они велели охране жестоко избить каждого из 101 «недочеловека». Вскоре треть самаркандцев скончалась. А оставшихся 77 человек в апреле 1942 года расстреляли в лесу. В последние минуты жизни они пели песню на родном языке.

Что же касается самарского самаркандца Сагитова, то он в мае 1942-го попал в госпиталь, из которого выписался в январе следующего года инвалидом 2-й группы. В те же дни наш земляк стал ульяновским самаркандцем, поскольку его «малая родина» вошла в состав только что созданной Ульяновской области. А последней военной осенью Абдулла снова оказался в действуюшей армии. Возможно. путь его на фронт опять пролег через запасную часть. Известно. что сформированная в середине войны в Самаркандской области 24-я запасная стрелковая бригада уже к концу 1943 года послала на фронт около ста рот и специальных команд. Где воевал наш земляк после ранения – тоже неизвестно. 25 июля 1945 года он демобилизовался и вернулся в родной университет.

Здесь его приняли на работу ассистентом кафедры зоологии позвоночных и заведующим подготовительными курсами альма-матер. Осенью того же года А.Сагитов поступил в аспирантуру, и его научным руководителем стал заведующий упомянутой кафедрой, основатель школы лабиринтологов (исследователей особенностей костного лабиринта птиц и млекопитающих) в университете, профессор Б.Г. Туркевич, статьи которого публиковали американский, итальянский и немецкие научные журналы. Абдулла решил изучать мир пернатых, и его интерес к теме вскоре перерос в стойкую влюбленность в крылатых соседей человека, которая привела его со временем в ряды известных орнитологов. Через четыре года он, исследовав представителей отрядов гусиных, дневных хищников, сов, ракшеобразных и воробьиных, успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Анатомическое строение первых шести пар черепно-мозговых нервов птиц».

С 1950 года молодой ученый приступил к всестороннему изучению птиц Зеравшанского оазиса и организовал с этой целью ряд экспедиций, в результате которых опубликовал несколько оригинальных научных статей по биологии, экологии и практическому значению птиц. Он первым в Средней Азии начал серьезное изучение их гнездовой жизни. Им был накоплен большой материал по особенностям роста и развития пернатых, их зависимости от экологических условий, а также определены интенсивность размножения и состояние численности воздушных жителей. Абдулла Киямович впервые ввел метод индексов птиц для характеристики степени развития их органа слуха и равновесия в зависимости от экологии и филогенетического положения. Ему со временем удалось доказать, что у птиц добавочный нерв (Nerus accesorius) отходит от головного мозга самостоятельно. Полученный экспериментальный материал был обобщен Абдуллой эфенди в докторской диссертации «Эколого-морфологические особенности костного лабиринта птиц», защищенной при Академии наук Украины в 1966 году.

В следующем году защита была утверждена, а в 1968-ом доктор биологических наук А.К. Сагитов получил звание профессора. В родном учебном заведении. которое с начала 60-х стало назваться Самаркандским государственным университетом имени А.Навои, он трудился и на других должностях: проректор (1949-1950), доцент (1950-1968), заведующий кафедрой зоологии позвоночных (1962–1988), заведующий лабораторией (1978–1993), декан биологического факультета. То есть «посты» периодически менялись, но при этом неизменной, по мнению коллег, была сагитовская триада: мудрость, тактичность и умение работать в сложной обстановке человеческих отношений, природных условий и экспедиционного «сервиса».

В ходе своей научной деятельности наш герой разработал методы привлечения насекомоядных птиц в места массового скопления насекомых – вредителей садов и виноградников, за что был награжден серебряной медалью ВДНХ СССР (1971). Кроме плановой тематики он выполнял хоздоговорную тему по борьбе с кожным лейшманиозом в Бухарской области. Три года работы позволили уничтожить природные очаги этого заболевания людей в районах освоения новых земель на юге области, за что Сагитову вручили диплом почета ВДНХ Узбекистана (1984).

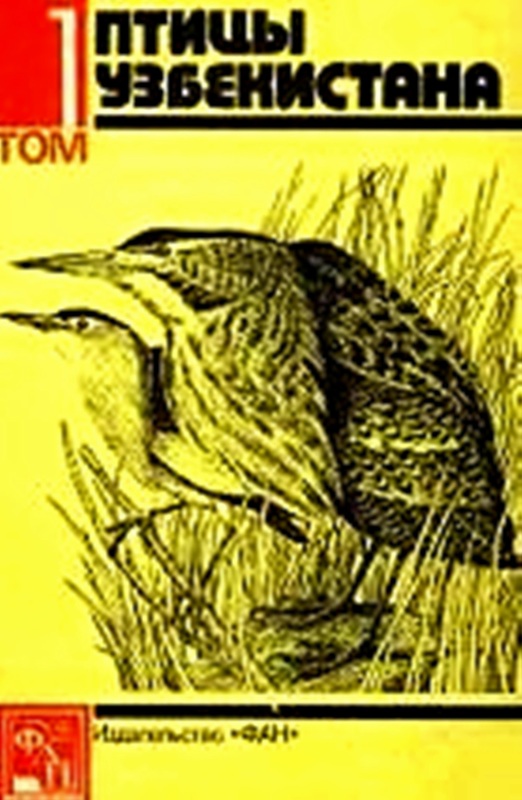

Абдулла Киямович опубликовал более 250 работ по орнитофауне, экологии и охране природы, среди которых значатся девять монографий и несколько учебных пособий. Он стал инициатором, ведущим автором и редактором Красной книги Узбекистана (редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений), а также организатором и ответственным редактором 4-томной сводки «Птицы Узбекистана» (1987-1992). Дебютный том этой сводки был удостоен первой премии на конкурсе Минвуза республики. Кроме этого, А.К. Сагитов и С.Б. Бакаев опубликовали книгу «Экология гнездования массовых видов птиц юго-западного Узбекистана» (1980), занявшую второе место на республиканском конкурсе.

Свои организаторские способности герой этой публикации проявлял и при подготовке научных симпозиумов различных масштабов по экологии, возрастной анатомии, заповедному делу и охране природы. Так, в 1979 году на базе кафедры зоологии позвоночных была проведена Всесоюзная конференция молодых ученых по экологии гнездовой жизни птиц, собравшая представителей Москвы, Ленинграда, Киева, Новосибирска, Риги, Таллина, Вильнюса, Баку, Тбилиси и других городов СССР. Семь лет спустя возникло Узбекское отделение Всесоюзного орнитологического общества, и председателем отделения избрали А.К. Сагитова. В том же году при его участии прошла региональная орнитологическая конференция по вопросам изучения экологии и охраны птиц Узбекистана.

Книги А.К. Сагитова

Постоянно наш земляк участвовал в пополнении коллекций пернатых и млекопитающих действующего и поныне при кафедре зоологического музея – единственного в Средней Азии. Он в свое время не побоялся доверить заведование им своей 20-летней студентке-вечернице Л.Ионис, которая не только успешно руководила музеем на протяжении 15 лет, но и преподавала на кафедре, водила студентов в горы на различные практики, а также стала инициатором постоянного проведения в республике красивого и познавательного праздника – День птиц и цветов.

Знавшие нашего земляка люди отмечали сочетание в профессоре огромной трудоспособности, стойкой влюбленности в природу и сообщество крылатых соседей человека, целеустремленности и кипучей энергии. На протяжении 55 лет он вел в родном университете преподавательскую деятельность и ценился как мощный эрудит и притягивающий внимание аудитории лектор. Одним словом – настоящий романтик-орнитолог, умевший «окрылять» сторонников и слушателей.

Поэтому его выступлениям внимали не только в СамГУ, но и в Московском, Ленинградском, Киевском, Уфимском, Томском университетах. А работы студентов Абдуллы эфенди побеждали на республиканских конкурсах. Например, в 1973 году на «состязании» дипломных работ выпускников вузов УзССР исследование условий размножения дуплогнездящихся птиц Аманкутанской лесной дачи, проведенное старшекурсником М.Рустамовым, было отмечено дипломом 1-й степени.

Доводилось Сагитову выступать и за границей – в Карловом университете (Прага). С зоологами названного чехословацкого вуза он дружил не менее десятилетия, организуя ежегодный безвалютный обмен студентами 3-го курса двух университетов для прохождения учебно-производственной практики (последний обмен состоялся в 1989 году).

Много сил Абдулла ага вкладывал в подготовку научных кадров. Под его руководством подготовлены 13 кандидатских диссертаций и одна докторская. Он часто выступал официальным оппонентом при защите диссертационных исследований другими орнитологами.

Добротное освоение значимой для благополучия планеты профессии и успешные действа в ее рамках доктор наук умело сочетал с энергичной общественной работой. Он был секретарем партийного бюро факультета и заместителем секретаря парткома университета. Упомянутая выше его «триада» задействовалась и при работе на этих выборных должностях, что позволило не только биофаковцам, но и более широкому кругу сотрудников СамГУ ощутить внимательно-доброе отношение партруководителя к коллегам и их нуждам, а также его принципиальность в решении любых вопросов.

Назовем еще некоторые общественные нагрузки А.Сагитова: член Центрального совета Всесоюзного орнитологического общества, научно-методического совета Минвуза Республики Узбекистан (РУ), координационных советов АН СССР и АН РУ, специализированных ученых советов по защите кандидатских и докторских диссертаций СамГУ, Самаркандского сельхозинститута и института зоологии АН УзССР; ректор народного университета по охране природы. Был он и активным лектором общества «Знание» со дня его организации, который наряду с выступлениями о развитии жизни на земле и происхождении человека первым в республике начал читать лекции по охране природы.

За успешную научно-педагогическую и общественно-просветительскую деятельность он был награжден множеством грамот, почетным знаком союзного Министерства высшего и среднего специального образования «За отличные успехи в области высшего образования СССР» (1978), знаком «Отличник народного просвещения Узбекской ССР» (1978), медалью «Ветеран труда» (1984) и знаком «За активную работу» Всесоюзного общества «Знание». К 40-летию Победы на костюме фронтовика наряду с боевыми и юбилейными медалями появился орден Отечественной войны II степени. А в 2000 году ученый совет СамГУ избрал его почетным профессором университета. За три года до этого наш герой был делегатом 2-го съезда Всемирного конгресса татар, на котором принимался Устав этой организации.

К сожалению, почти нет информации о его семейной жизни и досуговых интересах. Известно лишь то, что наш герой вместе с супругой, ставшей со временем профессором медицины, вырастил сына Рустама, который пошел по стопам отца. Окончив в 1972 году МГУ, он в течение трех лет занимался изучением миграций и гнездового поведения водоплавающих птиц в Биологическом институте АН СССР в Новосибирске. Затем поступил в аспирантуру по кафедре зоологии позвоночных Ленинградского госуниверситета и в 1979 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Экология и динамика численности гусеобразных района озера Чаны (Западная Сибирь)».

Как и папа, Рустам тоже всю свою трудовую жизнь связал с вузом, где трудился ассистентом, а затем доцентом кафедры зоологии позвоночных. В 1995 году он создал Балтийский фонд природы, ставший одной из ведущих экспертных общественных природоохранных организаций России. Под руководством Р.А. Сагитова фонд реализовал более 60 российских и международных проектов по сохранению природных территорий, редких видов и биоразнообразия. Благодаря его усилиям в декабре 2017 года наконец-то был создан Государственный природный заповедник «Восток Финского залива», разделенный на 9 отдельных частей.

Рустам Абдуллаевич имел огромный авторитет и в международном экологическом сообществе. Более 20 лет он работал в Международном союзе охраны природы (IUCN), причем последние 10 лет был Председателем Российского национального Комитета IUCN, а в 2016 году на VI Всемирном конгрессе по охране природы в Гонолулу (США) его выбрали Региональным советником по Восточной Европе, Северной и Центральной Азии. Наши и иностранные специалисты считали Р.Сагитова тонким переговорщиком и человеком беспрецедентной доброты и терпения.

С 1993 года Рустам эфенди являлся представителем России в Хельсинской Комиссии по охране окружающей среды Балтики. Также он входил в состав Экологического совета по проблемам охраны окружающей среды при Правительстве Санкт-Петербурга, в совет директоров Европейского общества природоохранной биологии и работал в Постоянной природоохранительной комиссии Русского географического общества.

Абдулла Киямович, вышедший на пенсию в 2000 году и переехавший жить в Великий Новгород, мог и на склоне лет радоваться успехам и наградам сына. Так, в 2004 году Всемирный фонд дикой природы наградил Р.Сагитова медалью «За вклад в сохранение природы Балтики», а спустя пару лет ему было присвоено звание «Почетный работник охраны природы России». Сынок, видимо, вобрал в себя и папины черты характера, поскольку коллеги отмечали, что очень скромный и никогда не повышавший голоса, но всегда убедительный в суждениях, Рустам Абдуллаевич обладал особой притягательностью для людей.

В 2015 году этот преданный защитник и добрый друг природы был удостоен серебряной медали Лесной службы Финляндии, а парой лет позже – знака «Орден В.И. Вернадского» Фонда им. В.И. Вернадского. Но о данных наградах своего преемника наш земляк, разменявший десятый десяток, уже не узнал, так как умер 7 января 2013 года.

Через пять лет ушел из жизни и Рустам Абдуллаевич, причем неожиданно и неоправданно рано (на 68 году) вследствие стремительно развившейся болезни. Он скончался 19 августа, а уже через три месяца IX международная научно-практическая конференция «Экологическое равновесие: геоэкология, краеведение, туризм», прошедшая в ЛГУ, записала в итоговую резолюцию такой пункт: ходатайствовать перед Советом Международного Союза Охраны Природы об учреждении МСОП премии для молодых ученых имени Рустама Сагитова, а перед Министерством природных ресурсов и экологии РФ – о присвоении государственному заповеднику «Восток Финского залива» имени Рустама Сагитова.

Вместе с этим участники конференции, понимая. что ходатайства быстрого отклика, как правило, не получают, предприняли и практический шаг по увековечиванию памяти о целеустремленном экологе. В ботаническом саду университета они посадили дубовые желуди в расчете на то, что саженцы, выросшие из них, будут вскоре высажены. И их предположение оправдалось – осенью 2020 года студенты ЛГУ в честь 70-летия Р.А. Сагитова высадили аллею в 32 дуба у памятника живой природы всероссийского значения «Дуб черешчатый» в деревне Ириновка (Всеволожский район Ленинградской области). Дубу этому, по разным оценкам, от 180 до 400 лет.

А на территории Форта Красная Горка – объекте культурного наследия ЮНЕСКО – с 2017 года существует «Яблоневая аллея памяти». Участники ежегодных «Яблоковских чтений» Санкт-Петербурга высаживают здесь молодые яблоньки в память о навсегда ушедших экологах. Первое деревце появилось после кончины члена-корреспондента РАН, общественного и политического деятеля А.В. Яблокова, второе – в память о сыне нашего героя. На конец 2021 года в названной аллее росли шесть яблонь.

Каких-либо аналогичных действий, связанных с именем А.К. Сагитова, обнаружить не удалось, не считая прижизненных публикаций к его 60-. 70- и 80-летиям в Узбекском биологическом журнале и оформленной персональной экспозиции в музее Калмаюрской средней школы (Ульяновская область). Зато во время похорон известного орнитолога его могилу не покидала стая больших синиц. Как будто они прибыли на проводы окрыленного романтика, бывшего своим в их мире гармоничной природы.

Эти кочующие пернатые, как никакие другие покорители небес, познали за многие столетия плюсы человеческого внимания и приближения к его жилью в зимнее время. Ведь одним из первых законов об охране птиц считается указ императора Священной Римской империи Людовика IV Баварского от 1328 года, в котором говорилось: «Тяжкий штраф ждет того, кто поймает синицу, усердного ловца насекомых. Нарушивший закон должен уплатить королевскую подать в 60 шиллингов, а также отдать красивую рыжую курицу и 12 цыплят как возмещение».

Правда, синица – не птица счастья, приносящая на крыльях удачу и благополучие, здоровье и долгоденствие. Да и в известной пословице, которую некоторые называют антимотивацинной («Лучше синица в руках, чем журавль в небе»), ей отводится незавидная роль. Но возможно и вполне достойное торлкование этой народной мудрости: нужно научиться гармонично сочетать в себе постоянное развитие с удовлетворенностью от того, что имеешь в данный момент. А еще учтем, что, по закону превращения количества в качество, СИНИЦЫ способствуют появлению в наших руках ЖУРАВЛЕЙ.

Не поэтому ли было много синиц на кладбище, когда близкие прощались с героем статьи? Птицы словно призывали последователей большого ученого продолжать его курс на научное дерзание. И надо отметить, что у учеников А.К. Сагитова это получается. Так, в 2017 году заведующий кафедрой зоологии СамГУ, доктор биологических наук А.Р. Жабборов был избран академиком Академии наук «Турон», а доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Л.Э. Белялова получила награду «Nature Hero’s» от международной природоохранной организации «Birdlife International».

Годом позже Лейла Энверовна заняла третье место в ежегодном конкурсе «Женщина года Узбекистана» и была включена в список «100 самых влиятельных женщин мира», который традиционно составляет Британская вещательная корпорация BBC по 26 направлениям. В этом списке она оказалась на 13 месте с такой формулировкой – за «стремление защитить птиц и горные экосистемы Узбекистана».

Кандидат биологических наук и участница программ «Всемирная экологическая акция», «Sprig aliva», «World Migratory Day», а также координатор ряда международных проектов по сохранению орнитологического биоразнообразия западного Тянь-Шаньского хребта сообщила журналистам, что в детстве мечтала стать врачом, но потом заинтересовалась биологией и поступила на биофак университета. «Нас обучал Абдулла Киямович Сагитов, – сказала Белялова. – Он водил нас в различные научные экспедиции и давал практические навыки. Участвуя в таких интересных исследованиях и слушая его увлекательные лекции, я ощущала, что моя тяга к науке становится все сильнее и сильнее». Сейчас Лейла ханум является автором более 90 работ по птицам и вопросам охраны природы. Под ее научным руководством при Самаркандском филиале Общества охраны птиц Узбекистана действует студенческий орнитологический клуб «Фламинго».

В год кончины А.К. Сагитова мировая природоохранная общественность в 20-й раз отметила Дни осенних наблюдений за птицами. Эта экологическая дата, празднуемая по инициативе Международной ассоциации по охране птиц, позволила в Узбекистане охватить учетами пернатых и образовательными мероприятиями Ташкентскую, Самаркандскую, Бухарскую области, а также Каракалпакстан. Участие в акции приняли более 150 человек, которые зафиксировали в республиканском небе свыше 6 тысяч птиц. А в Дни осенних наблюдений октября 2024 года активистам в семи областях Узбекистана встретились более 23 тысяч птиц 93 видов. Столь высокие результаты позволили этой стране занять 15-е место в общем зачете акции и опередить по количеству учтенных птиц Норвегию, Словакию, Мальту, Люксембург, Латвию, Венгрию, Грецию и другие страны Европы.

Думаем, что такой динамикой подвижничества в отношении пернатых был бы весьма доволен и герой этой статьи, бившийся как за синиц, так и за журавлей. Ведь одна из его книг, которую Абдулла ага выпустил вместе с упомянутой выше Л.В. Ионис, называется просто и понятно – «Будьте друзьями птиц».

Рашид ШАКИРОВ.

Журнал «Самарские татары», № 4(45), 2024 года.

Просмотров: 505