На протяжении 55 лет (1936-1991) в Советском Союзе выдающимся деятелям искусства присваивалось почетное звание «Народный артист СССР». За это время «народными» стали 1006 человек разных национальностей, в том числе 11 татар. Об одном из них, являющемся уроженцем Самарской губернии, а именно о Г.Р. Шамукове, мы расскажем в данной публикации. Он входил в плеяду крупнейших актеров татарского театра, а также пользовался известностью как чтец, мастер художественного перевода, театральный педагог и писатель. Говорят, что Габдуллу Рухулловича невозможно было увидеть спокойно идущим по улице, поскольку он всегда спешил. А на вопросы по поводу скорости своего перемещения отвечал лаконично: «Жизнь коротка, надо все успеть».

И, действительно, за отпущенные судьбой 72 года Габдулла эфенди многое сумел осуществить. А отсчет его пребывания в нашем мире начался 11 (24) декабря 1909 года, когда он явился на свет в семье крестьян-середняков, обитавших в деревне Асаново (тат. – Әсән) Бряндинской волости Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне – Чердаклинского района Ульяновской области). При его рождении в деревне проживало около тысячи человек, действовали две мечети и мектебы при них.

Но образование мальчик начал получать в среде близких родственников. Его дед по материнской линии – Фаттахетдин бабай – был муллой, который в молодости обучался в Казани и значился шакирдом известного ученого, литератора и просветителя К.Насыри. У деда имелась подборка книг, к которой он мало кого подпускал. Однако внуку, стремившемуся прочитать любое издание, попавшее в руки, он доступ открыл. Правда, многие тома были мальчику не по зубам из-за незнания им арабского и персидского языков. Но он нашел в запасах бабая и доступную литературу: хрестоматию, составленную Каюмом Насыри; стихи основоположника светской татарской литературы Габделжаббара Кандалыя, к которому восходит родословная нашего героя, и другие книги. Однажды в доме появилась целая корзина литературы, которая принадлежала умершему от тифа брату мамы Габдрахману абый, учительствовавшему в соседней деревне. Габдулла залпом прочитал всю корзину (учебники, сборники стихов, пьесы, в т.ч. Ф.Шиллера «Коварство и любовь»).

В деревенском мектебе его тягу к литературе и искусству усилил учитель Наби Хайбуллин, поддержавший стремление мальчугана не только заучивать произведения поэтов, но и декламировать их с выражением. А еще Габдулла любил игру «суали», популярную среди жителей Асаново: кого-то заворачивали в материю при поднятых руках и выводили на публику. Та, не ведая, кто перед ней, задавала волосы «завернутому», а он должен был остроумно, находчиво и с юмором отвечать. Если это получалось, то его ждал подарок. Данная игра, название которой, возможно, произошло от «сөйлә әле» («расскажи-ка»), оттачивала умение вести непредсказуемый и привлекательный диалог, а также расширяла запас слов и образных выражений.

Нельзя не отметить и роль мамы героя статьи в развитии его красноречия и приобщении к родникам татарской поэзии. В привычке Гизенавал ханум было исполнение мунаджатов (духовных мусульманских песнопений светской или религиозной тематики). Габдулла часами слушал ее напевы, которые базировались на стихах Г.Тукая. Так возник интерес к творчеству великого поэта, следствием чего стали основательное знание и художественное чтение его произведений, а еще и собственные попытки «пробы пера».

Завершив учебу в мектебе, подросток в начале 20-х годов отправился продолжать обучение в Мелекесской татарской школе-семилетке. Здесь его поразило богатство школьной библиотеки, располагавшей не только обилием книг. но и свежей периодикой. У Габдуллы буквально началась «книжная болезнь». В квартире, которую снимал этот книгочей, по выходным дням появлялись односельчане, приезжавшие на местный базар. Но юноше, погруженному в очередную книгу, они не мешали. Как-то он рассмеялся от содержания текста, и один из земляков подал голос: «Чего это ты в одиночку смеешься?! И нам прочитай». Чтение Габдуллы усатым-бородатым мужикам понравилось. Да и самому 11-12-летнему чтецу пришелся по душе процесс. К еженедельным приездам земляков он начал подбирать книги поинтереснее. Доводилось ему рассказывать о прочитанном и во время визитов на малую родину. После таких читок вслух и пересказов зародилось желание выступать с чтением стихов и поэм на школьных вечерах. Однокашники тоже тепло восприняли его появление на сцене.

Через несколько лет в школе создали драмкружок, и 14-15-летний Шамуков стал активным его участником, а позже – и руководителем. Учитель Х.Мухтаров, написав пьесу по поэме М.Гафури о голоде 1920-х годов «Кеше ашаучылар» («Людоеды»), поставил ее силами кружковцев. Габдулла в ней успешно сыграл роль девочки. После этого дебюта от школьников можно было услышать следующие предположения: «Наш Апуш (ласкательная форма имени Габдулла)будет либо поэтом, либо артистом». А сам он начал интересоваться театром, читать литературу о «храмах Мельпомены», пьесы и статьи артистов.

В середине десятилетия мелекесское учебное заведение перевели в деревню Татарский Калмаюр Мелекесского уезда Самарской губернии, и в местной школе наш герой обучался до 1928 года, проживая в доме учителя Н.Шагеева. Но поскольку дом этот еще не был достроен, то парню вместе с детьми педагога пришлось обитать какое-то время в хлеву. В Тат. Калмаюре к его театральным интересам добавилось общение с младшеклассниками в качестве старшего пионерского вожатого. На эту должность Шамукова назначила комсомольская ячейка деревни в 1927 году. Скорее всего, пионеров он тоже иногда знакомил со стихами поэтов и пересказывал прочитанные повести, говоря при этом так, как будто видел все своими глазами.

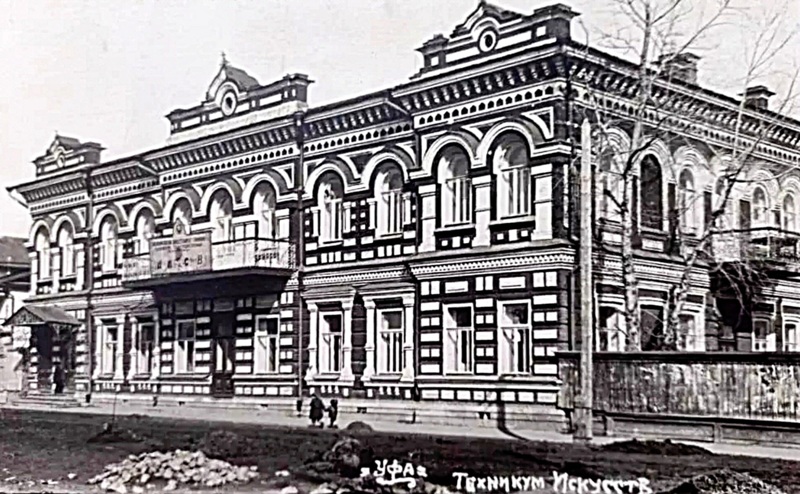

Узнав каким-то образом, что уже пару лет в Башкирском государственном техникуме искусств действует театральное отделение, Габдулла отправился в Уфу. Но на вступительные экзамены он не успел, а денег на обратную дорогу не было, да и неловко возвращаться домой «несолоно хлебавши». Поэтому 20-летний парень решил дождаться следующего приема абитуриентов, а пока найти работу в столице БАССР. Поиск дал результат – его приняли репортером в газету «Яңа авыл» («Новая деревня»), издававшуюся на татарском языке. В качестве ночлега редактор предложил свой кабинет, а постелью служили газеты, которые наш земляк расстилал на полу.

В редакцию частенько заглядывал Герой Труда и Народный поэт Башкирской АССР Мажит Гафури, работавший в этой газете до появления Шамукова. Однажды он поутру обрадовал парня: «Габдулла, да ты оказывается счастливый! Беги в техникум, там появились дополнительные места». Тот так и сделал. А после успешной сдачи экзаменов стал учащимся театрального отделения. Занимался герой статьи очень старательно и с большим интересом. Наряду с приобретением профессиональных знаний он осваивал и ранее незнакомый башкирский язык.

Его первым педагогом стал реформатор башкирской сцены М.А. Магадеев, работавший не только преподавателем и заведующим учебной частью театрального отделения техникума, но и актером, а также режиссером Башкирского драмтеатра. По воспоминаниям его подопечных, Макарим Адгамович был любимым учителем, чутким наставником, всегда благожелательным и справедливым. Он обладал даром увидеть зерно таланта в начинающем артисте, умел раскрыть, взрастить этот талант и привести к полному расцвету.

Сезон 1929-1930 годов во многом благодаря спектаклям Макарима эфенди вошел в историю Башкирского государственного театра как переломный. Именно в том сезоне на его сцене состоялся дебют первокурсника Г.Шамукова. В спектакле по сатирической комедии «Портфель», написанной в 1929 году драматургом Н.Исанбетом, М.Магадеев доверил своему ученику небольшую роль самогонщика Самигуллы Фасмагулова. Но тому даже в такой ситуации удалось завоевать любовь зрителей. Газета «Башкортостан» в связи с этим отметила: «Не стоит бояться давать Шамукову более ответственные роли».

В техникумовский период он играл еще в нескольких спектаклях, и роли в них исполнялись им в комическом плане. Друзья и однокашники парня стали называть его «маленьким комиком». Пройдя за два года трехлетний курс обучения, Габдулла в начале 30-х влился в труппу Башкирского драмтеатра. Он мечтал раскрывать на сцене серьезные образы, но режиссеры считали, что для таких ролей «маленький комик» не подходит – не тот облик.

Бороться с «наклеенным ярлыком» наш герой стал своеобразно. Во-первых, он начал самостоятельно участвовать в разных концертах на торжественных вечерах, где выступал как артист художественного слова, читавший произведения известных литераторов и, в первую очередь, Г.Тукая. Детские навыки, отшлифованные в техникуме, и любовь к поэзии, к проникновению в ее тонкости-переливы – все это вскоре привело к плодам успеха. В 1933 году его пригласили преподавать сценическую речь в родном учебном заведении. Во-вторых, Шамуков на общественных началах взялся руководить одним из самодеятельных театров рабочей молодежи (ТРАМ) и сумел поставить дело на солидную основу. Некоторые питомцы ТРАМ впоследствии стали известными артистами.

В драмтеатре ему как-то пришлось сыграть некомическую роль вместо уехавшего в командировку коллеги. И выяснилось. что Габдулла многое умеет. А его старательное проникновение в психологию своих сценических героев, постоянное стремление быть убедительным в словах и движениях в сочетании с умелым использованием советов, почерпнутых из книги артиста и режиссера МХАТа И.Я. Судакова «Основные элементы актерского мастерства», стало заметно многим. Габдулла, по мнению окружающих, уверенно «прорастал» в актера вдохновения и чувства. Уже в 1934 году режиссер М. Магадеев отмечал в прессе, что его воспитанник силен не только как декламатор, но и как актер, творчеству которого присущи аналитика, поиск и заинтересованность, что позволяет предсказать ему светлое театральное будущее. Позже о нем заговорили как об инициативном, одаренном мастере большого темперамента и развитой сценической техники.

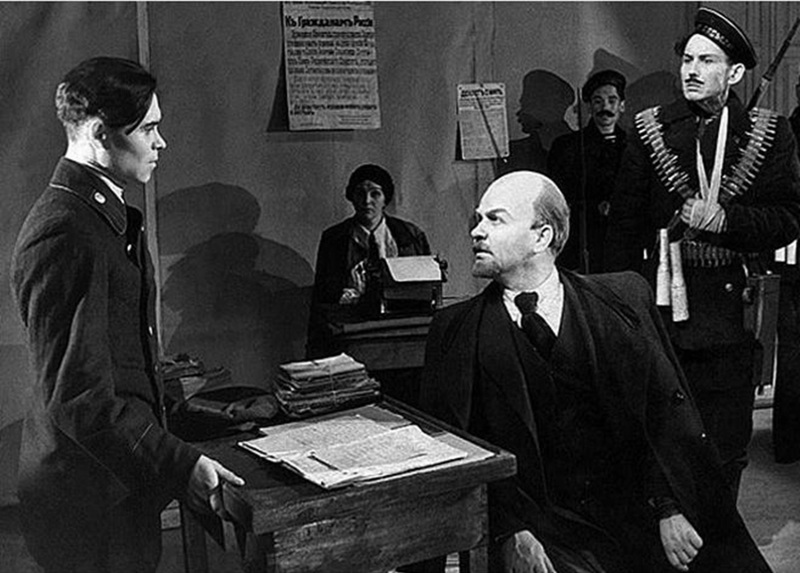

Шамуков сыграл на главной сцене Башкортостана более 50 ролей. Это Юродивый («Борис Годунов» А.Пушкина), Франц («Разбойники» Ф.Шиллера), доктор Таланов («Нашествие» Л.Леонова), Подколесин («Женитьба» Н.Гоголя), Шагали («Зимагоры» С.Мифтахова), Габдулла Тукай («Тукай» А.Файзи), В.Ленин («Человек с ружьем» Н.Погодина) и многие другие. О двух его последних работах из перечисленных следует сказать отдельно.

Наш герой с особой тщательностью готовился в 1939 году к исполнению роли своего кумира детства и молодости. Первые репетиции он провел блестяще – на интуиции чувств к поэту. Но позже его стали одолевать сомнения. Вот что он сам об этом написал: «Я обычный артист. Тукай же – необыкновенный человек, и мысли о том, что я выйду на сцену и испорчу светлый образ поэта, что задену священные чувства нашего народа к нему, стали волновать мою душу. Я даже начал сомневаться в своих актерских способностях. В момент такого духовного кризиса Фахрниса апа Самитова, видная актриса труппы «Сайяр», знавшая Тукая, успела сказать мне: “Я слышала, что тебе дали роль Тукая, это очень хорошо, но не надо играть его, будь самим собой на сцене. А грим положи слегка, потому что ты похож на Тукая”. (Через несколько дней ее не стало. – прим Р.Ш.) Эти ее напутствия приободрили меня, и я словно выздоровел. Теплые слова человека, встречавшего Тукая, помогли мне раскрыть образ поэта, моя душа успокоилась, я почувствовал, что справлюсь с ролью. Позднее я пришел к выводу: причина моей внутренней неудовлетворенности была в том, что я почувствовал разницу между моим идеалом великого Тукая и созданным мною образом».

Театральные критики и зрители высоко оценили этот спектакль и игру в нем актера Габдуллы Шамукова. А автор произведения Ахмет Файзи после просмотра постановки сказал: «Я увидел на сцене настоящего Тукая». На улицах же Уфы даже незнакомые люди подходили к нашему земляку и поздравляли с успехом.

Г.Шамуков в спектакле «Человек с ружьем»

Спустя два года ему доверили роль В.И. Ленина. Шамуков с целью погружения в материал ознакомился с трудами вождя революции и записями его выступлений на пластинках, прочитал воспоминания соратников и буквально не расставался с брошюрой М.Горького о Ленине. Его образ, принятый массами, уже был создан на сцене и в кино «вахтанговцем», народным артистом СССР Б.Щукиным. Габдулла, держась в рамках этого облика, постарался показать ленинскую мысль, простоту и внутренний темперамент политика-руководителя. При этом он не стал воспроизводить картавость своего героя, потому что на башкирском языке это могло привести к искажениям слов, вызывающим ненужные смешки. А вот свое сходство с Лениным (рост, большая голова, прищуренный взгляд, внутреннее обаяние) актер задействовал в полной мере.

Когда он в роли Ленина появился на сцене, весь зал встал и начал аплодировать, не позволяя артисту произносить слова, – настолько Шамуков был похож на руководителя советского государства. Все актеры, задействованные в спектакле, оторопели от такой реакции зрителей. Сам Габдулла эфенди позже вспоминал: «Я был так растерян, что не помню, как играл». Кстати, он стал первым артистом в РСФСР, воплотившим образ Ленина в национальном театре. Народный артист РСФСР и РТ Азгар Шакиров в связи с этим отмечал, что он видел многих московских артистов в роли Ленина, но встающего зала при их появлении по ходу спектакля не припоминает.

В годы Великой Отечественной войны наш герой вместе с коллегами нередко выезжал со спектаклями в отдаленные районы республики, в некоторых из которых и клубов-то не было. Поэтому частенько приходилось выступать зимой на фермах, а летом – прямо в поле. Военное лихолетье окрасило его актерские будни литературной деятельностью. Написанные Шамуковым сказки-пьесы для детей («Водяная», (1942), «Рустам», «Волшебная палочка» (1944)) шли на сценах кукольных театров. Причем последнюю из них Габдулла ставил и сам, как и спектакль «Шах Султан» (по произведению А.Пушкина «Сказка о Царе Салтане») – в собственном переводе и инсценировке. А в Башкирском академическом театре драмы (БАТД) в это время шли одноактные пьесы ряда авторов, в том числе и Г.Шамукова.

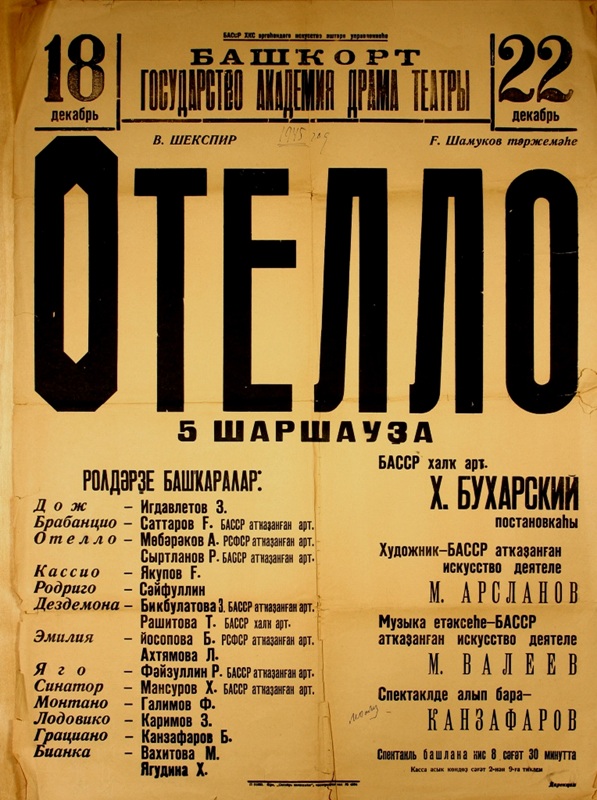

Также он, занявшись переводами классиков, адаптировал для башкирской сцены произведения У.Шекспира («Отелло», «Ромео и Джульетта»), А.С. Пушкина («Борис Годунов»), А.С. Грибоедова («Горе от ума»), Эсхила, Ф.Шиллера, Н.В. Гоголя, М.Горького («На дне»), Л.Леонова(«Нашествие») и др. Кроме того, Габдуллой эфенди были сделаны переводы не только для театральных нужд, но и для широкого читателя, например, басен И.Крылова. А еще в республиканских газетах «Яңа авыл» и «Башкорстан» часто появлялись его статьи по части театральной критики и сатирической поэзии. В 1944 году Шамукова приняли в члены Союза писателей СССР. Газета «Кызыл Башкортостан» писала о нем в конце 1945-го. как о любимом народом артисте. За пару лет до этого Габдулла из самарского уфимца превратился в уфимца ульяновского в связи с включением его малой родины в состав созданной Ульяновской области.

Неуклонное стремление к совершенствованию привело актера в стены Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС), где он успешно окончил три курса театроведческого факультета. Но потом война прервала процесс обучения. А в 1946 году заслуженного артиста БАССР Габдуллу Шамукова пригласили на работу в Казань – в Татарский государственный академический театр имени Г.Камала (ТГАТ). Это было связано с тем, что в ТГАТ собирались ставить спектакль, в котором предполагался показ Ленина, но артиста на эту роль театр не имел.

Такие переходы не всегда приводят к желаемому результату – росту мастерства, популярности и творческой активности «новобранца». Однако в случае с нашим героем все срослось как нельзя лучше. С ТГАТ он не расставался в течение 35 лет – до конца жизни, развернувшись здесь во всю силу своего многогранного таланта.

Г.Шамуков «вылепил» на ведущей сцене ТАССР солидную галерею драматических и комедийных персонажей в произведениях татарских, русских и западноевропейских авторов. Так, убедительно и достоверно он сыграл краснофлотца Клобукова («За тех, кто в море» Б.А. Лавренева, 1946 г.) и первым на татарской сцене – Ленина («Человек с ружьем» Н.Ф. Погодина, 1947 г.). Используя богатую палитру выразительных средств, создал образы умного и озорного Труффальдино («Слуга двух господ» К.Гольдони, 1948 г.), авантюриста и пустозвона Хлестакова («Ревизор» Н.В. Гоголя, 1949 г.), простодушного и искреннего Дормедонта («Поздняя любовь» А.Н. Островского, 1950 г.).

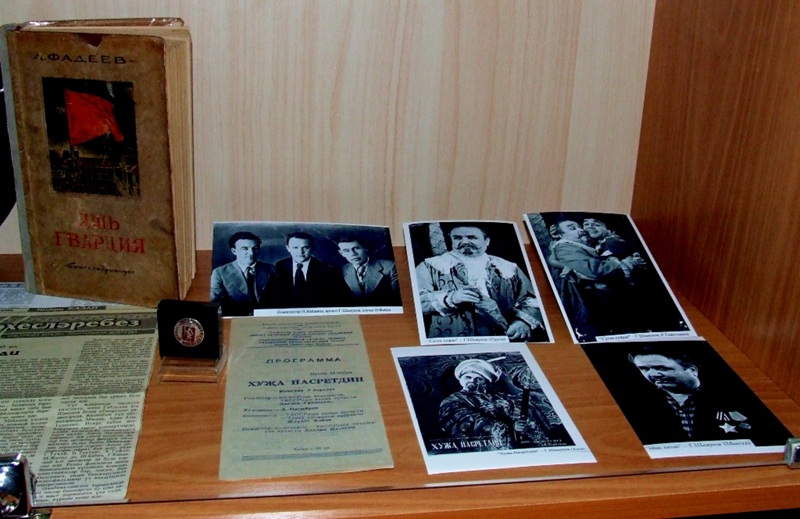

Уже в 1950 году наш земляк стал народным артистом Татарской АССР. А впереди зрителей ждали новые его работы: лукавый и мудрый Насретдин («Ходжа Насретдин» Н.Исанбета, 1952, 1957 гг.), трусливый и беспринципный Балтаев («Зифа» Н.Исанбета, 1954 г.) и амбициозный, но внутренне ничтожный Нуретдин («Без ветрил» К.Тинчурина, 1958 г.). Удостоенный в 1957 году звания «Народный артист РСФСР», он не успокоился на достигнутом и продолжал творить. Актер вскрыл нравственную убогость националиста Мусы («Американец» К.Тинчурина, 1969 г.) и совсем не безобидное вранье обаятельного Телятева («Бешеные деньги» А.Н. Островского, 1962 г.). Ему снова удалось трепетно прикоснуться к личности великого Г.Тукая в одноименном произведении А.Файзи (1961 г.).

Г.Шамуков в спектакле «Эзоп»

Среди значительных ролей Габдуллы эфенди отметим и хлопотливого Купьелло («Рождество в доме синьора Купьелло» Э. де Филиппо, 1966 г.), высокомерного Ксанфа («Эзоп» Г.Фигейреду, 1967 г.), изощренного интригана Актая («Кул Гали» Н.Фаттаха, 1974 г.), трагически одинокого клоуна Блома («Интервью в Буэнос-Айресе» Г.Боровика, 1975 г.). Одним словом, пир разнообразия характеров, но при этом все они были наделены шамуковским обаянием и его романтической ноткой.

Он был прост в общении, неутомим на репетициях, старателен в поисках наиболее убедительных форм и средств подачи материала, что потом придавало блеск игре героя статьи. При этом артист никогда не разглагольствовал о своих успехах, серьезно относясь к творческому процессу и стремясь преодолевать видимые им собственные недоработки. Режиссеры охотно приглашали Габдуллу абый в свои постановки, хотя и знали, что он не будет молча «прогибаться» под их указания, поскольку имеет свое видение роли, которое всегда готов аргументированно изложить.

А аргументацию Шамуков черпал из своей образованности, уровень которой он постоянно повышал. Окончив в Казани двухгодичный вечерний университет марксизма-ленинизма в 1948 году, артист поступил на заочное отделение историко-филологического факультета Казанского государственного педагогического института и в 1952 году получил диплом о высшем образовании.

Душевно щедрый человек, он всегда охотно делился своими знаниями с товарищами по театру, которые его называли «наша энциклопедия», поскольку только Габдулла ага мог дать ответ практически на любой вопрос. При гастрольных переездах поездами он был способен часами рассказывать о Тукае и Такташе, читать наизусть Есенина, объяснять названия станций, появлявшихся по пути следования. Когда же актеру доводилось трястись в автобусе по территории Татарской АССР для выступления с лекциями или участия в литературных вечерах по линии «народных университетов» общества «Знание», то он скрашивал время попутчиков рассказами о происхождении названий деревень, мимо которых они проезжали.

С первых лет появления в Казани наш герой продолжил практику преподавания сценической речи для будущих артистов – учащихся среднего специального учебного заведения. На сей раз это были ребята из Татарского театрального техникума (с 1962 года – Казанского театрального училища). Как вспоминала одна из его воспитанниц А.Губайдуллина-Камалетдинова, ставшая заслуженным деятелем культуры Татарстана, «мы, учащиеся, ждали в ТГАТ конца дневной репетиции. Все расходились по домам, а Шамуков начинал вести с нами занятия по сценической речи. Встречал нас всегда радостно, в приподнятом настроении, раскрыв объятия. Начинал с чтения стихов. Очень любил Такташа. Радовался нашим успехам, пониманию вкуса слова. попыткам проникновения в царство изящной речи. Рядом с этим отзывчивым и добрым человеком, способным, все забыв, говорить и смеяться, всегда было комфортно, к нему тянуло».

Габдулла эфенди говорил питомцам: «Слово имеет свой цвет, вес и даже запах. Некоторые слова легки, как перышко, а другие тяжелы, как свинец. Говорить необходимо, чувствуя силу воздействие слова… Все звуки в нем должны быть услышаны и поняты слушателями. Во рту «кашу не варите». Слово дойдет до аудитории только в том случае, если вы сами понимаете его значение». Но в работе с учащимися он не ограничивался только «взращиванием» их ораторского мастерства и любви к литературе. Опытный актер раскрывал юношам и девушкам красоту родного языка, учил проникновению в глубины авторского замысла, который надо сделать своим, и «зажить» интересами, мыслями и чувствами своего героя. А еще вел речь о преодолении жизненных препятствий, которые будут ждать питомцев при вступлении на путь художественного творчества.

Кроме этого, наш земляк не один года работал и в местном пединституте, читая лекции и проводя практические занятия. Занимался он и политическим образованием своих коллег, будучи членом партийного бюро театра. Шамуков вел кружок по истории КПСС и СССР, привлекал к занятиям в вечернем университете марксизма-ленинизма артистическую молодежь. Шамук абый (так она его называла) был всегда выдержан, корректен, но и настойчив, так как привык любое дело доводить до конца.

Иногда его сверхконцентрированность на достижении намеченной цели приводила к неожиданным курьезным ситуациям. Так, во время поездки артистов ТГАТ в 1968 году на гастроли в Уфу (а отправились они на пароходе) судно сделало остановку в Елабуге. Герой статьи в пижаме и шлепанцах выскочил на берег в поисках свежей газеты. Но у пристани киоска «Союзпечать» не оказалось, пришлось подниматься в направлении центральных улиц. Вскоре он был найден, но приобрести газету не удалось – деньги остались в каюте. Габдулла абый торопливо пошел за кошельком, однако пароход уже ушел по маршруту. Народный артист РСФСР и кавалер ордена Ленина снова двинулся в сторону центра и, зайдя в горком КПСС, объяснил ситуацию. Несмотря на необычный внешний вид его, к счастью, узнали и на «Волге» доставили в Уфу. Когда пароход с артистами прибыл туда же, на берегу их встречал отставший-пропавший Шамуков – в новеньких костюме и обуви.

Десять лет спустя он играл в спектакле по переведенной им пьесе Мольера. Увлеченно говоря свой текст, актер упал в нишу для осветительных приборов на авансцене. Но при этом не издал каких-либо непредусмотренных звуков и слов, а подавал положенные реплики. Потом поднялся и как ни в чем не бывало продолжал лицедействовать. Зрители подумали, что это режиссерский ход.

Но в другой раз публику провести не удалось. Дело в том, что одно время в коллективе ТГАТ стали очень популярными шахматы. Баталии между артистами разворачивались в любую свободную минуту. Как-то в свою паузу в ходе спектакля за доску сел Г.Шамуков, всегда страстно боровшийся за победу и бурно радовавшийся каждой выигранной пешке. В данную паузу ему нужно было сменить сценическую одежду, и девушки-костюмеры помогали ему это сделать. Артист что-то снял, что-то надел, не обращая внимания на процесс переодевания, – ведь он всеми мыслями находился на шахматной доске. Вдруг по внутреннему радио раздался голос помощника режиссера: «Шамуков, на сцену!». Наш герой быстренько появился перед зрителями, но не до конца переодетым – без штанов, а только в кальсонах. Увидев округлившиеся глаза партнеров и смеющийся зал, он понял, что с ним что-то не так. Тут же бросив реплику: «Извините, я оказывается, не в той форме», бросился за кулисы и устранил недокомплект.

Обратите внимание, уважаемый читатель, не столько на комизм приведенных ситуаций, сколько на умение актера выходить из них без потерь. Такой навык весьма необходим в театральной жизни. Да и в обыденной – тоже.

Помимо игры на сцене у Габдуллы эфенди были и другие творческие интересы. Благодаря хорошему знанию татарского литературного языка он плодотворно трудился в области художественного перевода. Уже в начале 1953 года о нем писали как о крупном переводчике произведений Пушкина, Грибоедова, Крылова, Чехова, Шекспира, Шиллера, советских драматургов, а также либретто различных опер. Со временем герой статьи обратил внимание на труды Эсхила, Софокла, Еврипида, Гоголя, Золя, Лопе де Вега, Бомарше, Фучика и других известных авторов. Благодаря его деятельности пьесы многих из них потом с успехом шли на сцене ТГАТ. Результатом огромной по масштабам, трудоемкой работы Г.Шамукова стали переводы около ста произведений, главным образом драматургических.

Занимаясь переложением на татарский язык басен И.Крылова и С.Михалкова, он и сам начал сочинять такие произведения. В 50-60-х годах журналы «Чаян» («Скорпион») и «Совет әдәбияты» («Советская литература») приступили к печатанию его басен. Зазвучали они и со сцены в различных концертах. По словам звезды советской эстрады А.И. Райкина, сатирик всегда что-нибудь защищает. Шамуков защищал чистоту и красоту нашей жизни, и со временем о нем заговорили как о «татарском Крылове».

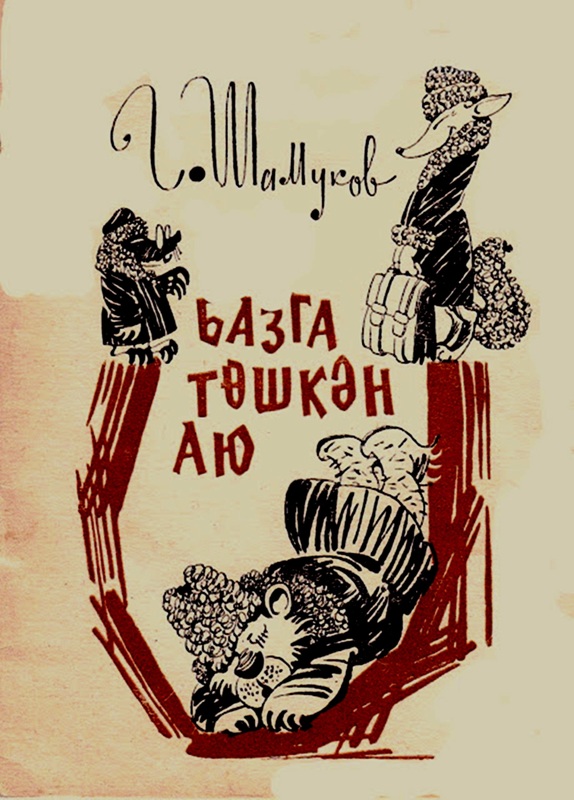

Также он является автором пяти оригинальных пьес для детей, сочиненных за годы работы в столицах БАССР и ТАССР. Написанная в Казани «Уңган кыз» («Способная девочка»,1954), как и ее уфимские предшественницы, ставилась в кукольных театрах страны. Кроме того, Шамуков писал стихи, биографические очерки об актерах, критические статьи по творчеству отдельных писателей, рецензии на сборники поэтов и т.д. При чтении его теоретических трудов по стихосложению в татарской поэзии можно было подумать. что их автор имеет ученую степень. Он выпустил пять книг тиражами 2-15 тысяч экземпляров, в том числе упомянутую выше пьесу-сказку «Уңган кыз», монографию о жизни и творчестве драматурга Н.Исанбета и сборники басен (своих и переведенных) и статей.

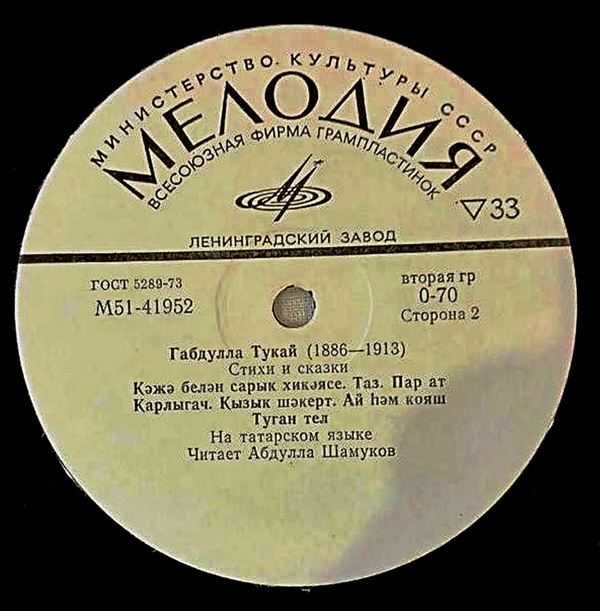

Довелось нашему герою получить и режиссерскую практику. Так, в 1955 году он на сцене ТГАТ им. Г.Камала поставил спектакль А.Кари «У страха глаза велики». А как мастер художественного слова Габдулла ага был задействован на полную катушку. На концертах в Казани и Москве, Алма-Ате и Ташкенте, Нукусе и других городах он читал стихи Тукая, Такташа, Туфана, Джалиля, Бабича, Кандалыя и иных татарских поэтов, творчество которых основательно знал.

Выступал снайпер слова и на литературных встречах, и на радио Татарстана, и на юбилейных бенефисах в театре. У него было подготовлено несколько литературных программ по творчеству А.Пушкина, М.Лермонтова, М.Джалиля, Х.Такташа, Г.Тукая и др. Шамукова с удовольствием привлекали к дублированию художественных кинокартин на татарский язык. А в художественном фильме под названием «Клад» (1975) он снялся и сам, сыграв Шавали – отца Арслана.

Особо отметим усилия Габдуллы Рухулловича по развитию системы образования родного народа, приобщению его к богатству культуры и раскрытию исторического прошлого татар. Он написал письмо К.Симонову – секретарю Союза писателей СССР и кандидату в члены ЦК КПСС, с просьбой помочь в деле пресечения неоправданного курса на закрытие татарских школ. Надежды на писателя, облеченного властью, возлагались в связи с тем, что один из героев его романе «Живые и мертвые» генерал Серпилин перед смертью вспоминал татарскую песню своего детства в исполнении мамы. Шамуков благодарил маститого писателя за показ такого соплеменника и надеялся на поддержку Симонова, но тот не включился в проблему.

Узнав о плачевных делах в Альметьевском театре (отсутствие режиссера и единой труппы, которая, будучи разбитой на три автономные части, гастролирует по 45 дней, а жители города остались без спектаклей), наш герой обратился в министерство культуры ТАССР. Вскоре ситуацию поправили: в театре появился режиссер, который сплотил коллектив и нацелил его на творческую работу для горожан.

А в музейном архиве ТГАТ хранятся публикации Шамука абый, в которых он эмоционально, но и глубоко анализировал трудности приобщения татар к своей речи. Вот некоторые выдержки из них: «Татарское население по численности занимает пятое место в Советском Союзе, но не имеет ни одного специального среднего или высшего учебного заведения на родном языке. Такие заведения есть в союзных республиках, хотя жителей в некоторых из них меньше, чем в Татарстане. Это прекрасно, что в этих республиках изучают национальный язык. Ведь знание нескольких языков расширяет кругозор. Почему же тогда этот процесс ущемляют в автономиях? … Уже сейчас понятно, что перевод национальных школ со своего языка на русский – неверный шаг. Эту ошибку необходимо исправить, прежде чем ситуация станет слишком серьезной. Не следует ожидать таких предложений из отдаленных регионов, поскольку их заставили замолчать, обвинив в национализме. Удивительно: почему-то ярлык «националиста» навешивается лишь на представителей малых народов, а главный вопрос, обсуждавшийся на X съезде партии, забывается: «…Главный удар съезд направляет против опаснейшего явления – великорусского шовинизма». Неужели эти слова никто не помнит?»

Более полувека назад в Татарии разгорелся спор о том, кем и когда была построена башня Сююмбике. Одни говорили, что ее возвели русские мастера после падения Казанского ханства, другие считали, что башня стоит со времен Сююмбике. Одним из активнейших спорщиков стал герой этой публикации. На основании собранной им информации из разных источников он написал статью. которая увидела свет в 1968 году в журнале «Казан утлары». В ней Габдулла эфенди склонялся к тому, что, возможно, башня была возведена при ханах. За его активность в этом споре некоторые обвинили Шамукова в национализме.

Как ни удивительно, острая полемика по этому вопросу продолжается и поныне, хотя есть объективные данные, что башня появилась в конце XVII — начале XVIII веков, но под ней находится фундамент здания ханского времени.

Широкая душа нашего земляка благодаря своей национальной ориентации подвигала его и на ряд других действий. Например, он обращал внимание Татарского обкома КПСС на необходимость соблюдать определенное равновесие в количестве русских и татарских спектаклей и концертов. Когда поэт Х.Туфан после 16-летних репрессий вернулся в 1956 году в Казань, к нему пришли друзья юности и товарищи по перу – с расспросами и сочувствиями. Но он отмахнулся от соболезнований: «Давайте лучше поговорим о нашей возлюбленной – о поэзии». И Шамуков провел его творческий вечер.

А речь Габдуллы ага на приеме в Москве, вызвавшую разные оценки в творческой среде, можно назвать легендарной. Дело в том, что во время гастролей ТГАТ в столице страны в 1970 году восемь его представителей пригласили на встречу в Отдел культуры ЦК КПСС. Разговор на таком высочайшем уровне состоялся впервые в истории коллектива, и поэтому татарстанцы подняли основные вопросы своей театральной жизни. Они взволнованно говорили о необходимости строительства нового здания театра. о его готовности выступать с гастролями за границей, о нелегкой судьбе артиста и т.д., рассчитывая на понимание и отклик во властном кабинете.

Затем попросил слово орденоносец Шамуков. Начал он свое выступление так: «Я только что был на встрече с соплеменниками на ЗИЛе. Там работают около 5000 татар, но в заводской библиотеке отсутствуют татарские книги, журналы и газеты. На заводе нет ни одного театрального кружка на татарском языке. Если в Москве такое отношение к национальностям, то что говорить об этом в других городах и регионах. Чему нас учит партия? Тому, что в Советском Союзе каждая нация должна сохранять и изучать свою культуру и родной язык. Поэтому в Москве раньше были татарский театр, татарские газеты и журналы, школы. Чему нас научил Ленин? Тому, что в Советской России все национальности равны, и им должны быть предоставлены все условия для развития. А что мы видим сегодня?».

В кабинете повисла абсолютная тишина, коллеги артиста побледнели и опустили головы, понимая. что теперь надеяться на понимание партаппарата не придется. По мнению одних, наш герой «завалил» встречу. Но было и иное суждение – он не побоялся, выражаясь пушкинским языком, продемонстрировать «дум высокое стремленье». И его не остановили даже надежды на получение в скором времени почетного звания «Народный артист СССР». Обладателем заветного нагрудного знака Г.Шамуков стал только в июне 1980 года.

Его активная жизненная позиция проявлялась и через постоянное участие в общественной деятельности. Несколько раз наш земляк избирался членом Казанского городского и Вахитовского районного комитетов КПСС, долгие годы был секретарем парторганизации ТГАТ, поскольку никогда не отделял личные интересы от интересов театра. В феврале 1953 года о нем писали в прессе как о кандидате в депутаты Казанского областного совета депутатов трудящихся по 9-му избирательному округу. Наверное, избранником народа Шамуков стал, но уже в апреле того же года областные советы на территории ТАССР были упразднены.

При всей своей занятости Габдулла абый никогда не забывал о семье, воспитав вместе с супругой Закирой ханум двух сыновей и дочь. Неиссякаемым родником чувств он был и дома, и на сцене. Сыгранных им ролей хватило бы на двух артистов, но наш герой не мог пресытиться творчеством. Фанатически преданный театру, он по-прежнему оставался романтиком сцены, не превращаясь в циника, который, как правило «вырастает» из артиста, уставшего от романтических образов.

В январе 1981 года камаловцы готовили спектакль о Великой Отечественной войне по пьесе Т.Миннуллина «Моңлы бер җыр» («У совести вариантов нет»). Шамуку абый досталась роль Шафи Алмаса – одного из лидеров татарского национального движения в Германии, сотрудничавшего с немецкой разведкой и возглавившего созданный Вермахтом легион Идель-Урал. По воспоминаниям народного артиста РТ Халима Заляя, его старший коллега так страстно репетировал, что было понятно – будет очередной его успех. Но вдруг Шамуков серьезно заболел. Начал худеть, однако продолжал работать над образом, шутя: «Я теперь в зеркале вижу свои уши». Потом полежал с десяток дней в больнице и снова пришел в театр – еще более худой и больной. Когда же началась репетиция, коллектив увидел народного артиста страны в прежнем блеске. А по ее завершении артисты ему аплодировали.

Он классно, самоотверженно сыграл и на премьере, прошедшей в канун 75-летия со дня рождения М.Джалиля. Эта романтическая трагедия о поэте-герое и его соратниках-антифашистах на долгие годы стала зрительским хитом. А Габдулла эфенди летом снова лег в больницу, но продолжал творческую деятельность. Так, для Татарского театра драмы и комедии перевел пьесу Шекспира «Много шума из ничего» и, еле сидя от недомогания, составил письмо в издательство с просьбой отпечатать перевод на машинке. «А кто же отпечатает Ваше письмо? – спросили его. – Ведь оно написано арабским шрифтом». «Сам это сделаю, вот и машинка есть», – ответил актер. Видели его, резко похудевшего от неустранимых проблем с желудком, и в министерстве культуры ТАССР. Шел герой статьи с какими-то папками, и его глаза радостно блестели.

А вскоре Габдуллы Рухулловича не стало. Случилось это 21 декабря 1981 года (по другим источникам – днем позже). Похоронили народного артиста СССР на Почетной аллее татарского кладбища в Ново-татарской слободе Казани.

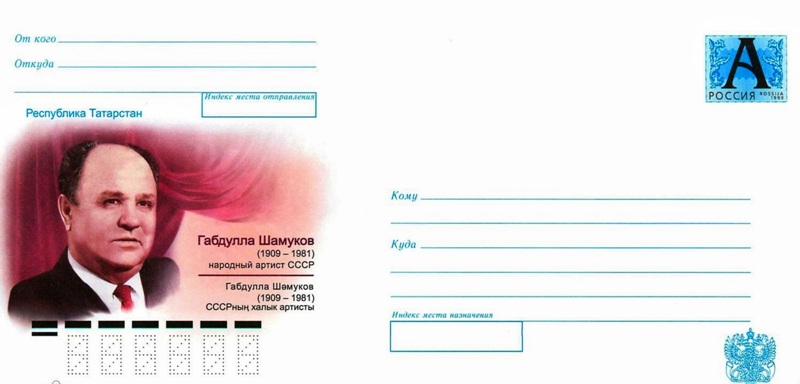

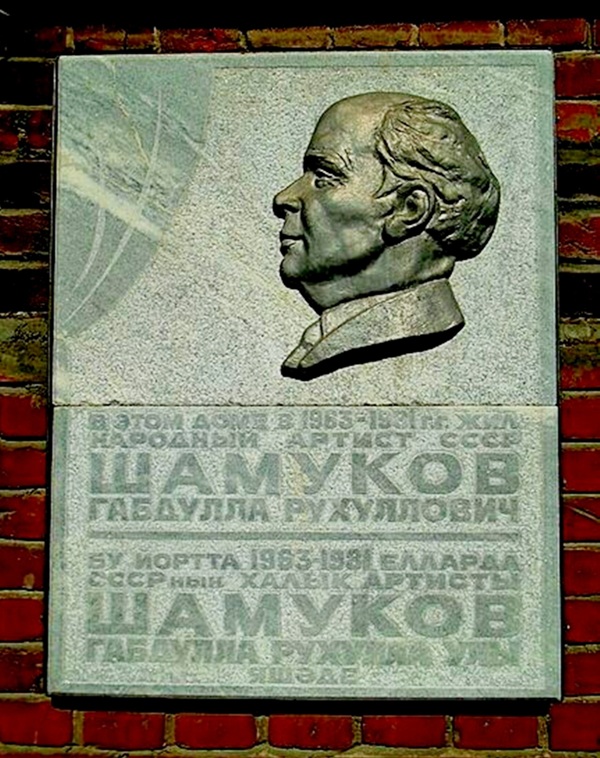

Обладателя многогранного таланта в области культуры не забывают и вспоминают добрым словом. Уже в 1985 году вышла из печати монография театрального критика (впоследствии – заслуженного деятеля искусств РТ)Д.А. Гимрановой о творчестве Г.Р. Шамукова. Двумя годами позже на доме №59 по ул. Большой Красной в Казани, в котором он жил почти два десятилетия, появилась памятная доска артисту. Камаловцы проводили мероприятия к его 80- и 90-летнему юбилеям, а столетие именитого актера отметили выездным действом в Асаново. В самом ТГАТ в 2009 году состоялся вечер памяти трех великих артистов – Х.Абжалилова, Ф.Халитова иГ.Шамукова. В честь 100-летия со дня рождения героя статьи Почта России выпустила художественный маркированный конверт с его изображением тиражом 100 тыс. экземпляров. А в селе Татарский Калмаюр Чердаклинского района Ульяновской области к той же дате открыли мемориальную доску в средней школе.

Мемориальная-доска-на-доме-где-жил-Шамуков-Г.Р.-Казань

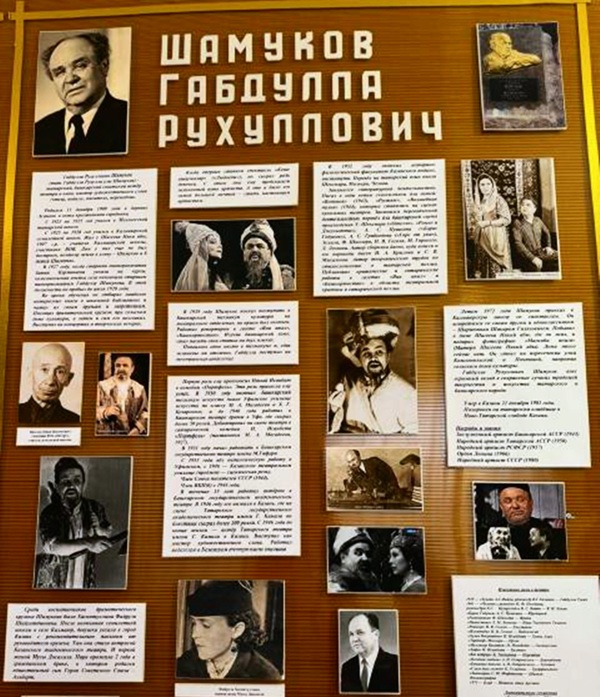

Активность ульяновцев по увековечиванию памяти о Габдулле эфенди следует отметить особо. Экспозиция о выдающемся актере оборудована в музее истории татар Симбирско-Ульяновского края, открытом осенью 2013 года на базе Ульяновского Центра татарской культуры. В следующем году его портрет был занесен в Галерею знаменитых земляков, существующую в Ленинском мемориале. А в селе Луговое, которое с конца 80-х входит в состав областной столицы, появилась улица Шамукова.

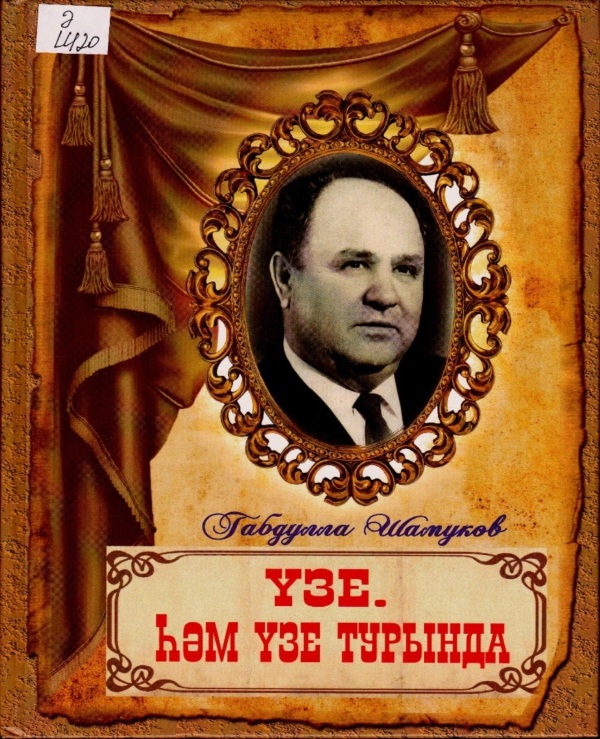

Много значимых мероприятий состоялось к 110-летию нашего героя. По предложению губернатора С.Морозова в регионе прошли «Дни татарского театра», посвященные этой дате. Завершились Дни праздником во Дворце дружбы народов «Губернаторский» г. Ульяновска, в рамках которого были награждены призеры областного конкурса чтецов произведений Г.Шамукова. А при финансовой поддержке правительства области издана книга «Үзе. Һәм үзе турында» («Он. И о нем»), в которую вошли 25 басен народного артиста страны, его переводы 72 басен И.А.Крылова, трех – С.В. Михалкова и воспоминания современников о Шамукове.

Годом позже на малой родине Габдуллы ага появилась мемориальная доска ему, изготовленная и установленная на средства жителей «умирающей» деревни. Право открыть эту доску было предоставлено двоюродной сестре актера, писателя и переводчика Кларе Зайнуловой. В ходе торжественной церемонии прозвучали некоторые его стихи и басни в исполнении молодежи. Также присутствовавшие услышали в записи и голос самого мастера сценического слова.

С 2022 года Межпоселенческая библиотека Чердаклинского района ведет работу по обновлению своего филиала в селе Енганаево с целью открытия там модельной татарской библиотеки имени Г.Р. Шамукова. Председатель Союза писателей РТ, директор Татарского академического театра имени Г.Камала, а также генеральный директор ГУП «Татарское книжное издательство» письменными обращениями поддержали данную инициативу.

Стенд о Шамукове Г.Р. в музее Калмаюрской средней школы, 2024 год

В сельских домах культуры и школах этого района проводятся разные мероприятия, посвященные жизни и творчеству Шамука абый: вечера памяти, литературные часы, выставки литературы, театрализованные представления его произведений и т.д. Так, в октябре 2024 года к приближающемуся 115-летию героя статьи приурочили традиционный для ульяновцев районный День татарского языка и культуры, прошедший в селе Татарский Калмаюр на разных площадках в форме воспоминаний об артисте с участием его коллег из ТГАТ, концерта, «круглого стола», выставок блюд и предметов быта, этнографических и патриотических экспозиций, а также творческих площадок и мастер-класса по борьбе корэш. И.о. директора чердаклинской Межпоселенческой библиотеки В.Р. Залялетдинова выпустила к этому Дню свою книгу о Габдулле эфенди – «Он наш земляк, он мастер слова».

А у поэта Х.Туфана есть большое стихотворение, посвященное Г.Шамукову. Оно называется «Якташка» («Земляку»). Предложим вниманию читателей две строфы из него: «Туа кеше, Шамук, һәм омтыла / Югарыга һаман, яктыга, / Гади генә яши кебек үзе, / Ә мәнгелек байлык калдыра. // Картаймы да исеме, искерми дә, / Яши бирә һаман дөньяда. / Безнең якташ Кандалыйны күр син: / Гасыр үтте, ә ул өр-яна». Позволим себе такой их перевод: «С рождения Шамук стремился / К высотам знанья, свету правил. / К простым он людям относился, / Но ценность на века оставил. // Его нетленным имя будет, / Все время радость в мир неся. / Как Кандалый, он чувства будит, / Шамука ждёт того стезя».

Один из великих поэтов Татарстана не ошибся в своем прогнозе. И под его строчками подпишутся, думаю, все любители изящной словесности и таинства театральной сцены, а также многие завсегдатаи мира культуры.

Рашид ШАКИРОВ.

Журнал «Самарские татары», № 4(45), 2024 года.

Басни Шамукова Г.Р. (перевод на русский язык Шакирова Р.М.)

Үрдәк белән бака

- Юк, юк, җитте!

Артык түзеп булмый моңа,

Тынчып беткән бака үләне арасында, -

Диде Үрдәк.

- Күлнең тәмам рәте китте,

Шакшыланды, сасып бетте…

Китәм, китәм,

Җитте! Аккош күленә күчәм…

- Анысын белдек, бу хакта син гел әйтәсең, -

Диде Бака. — Арт саныңны нишләтәсең?

Монда ташлап китәсеңме,

Үзең белән аласыңмы?

- Нәрсә син, шаярасыңмы?

Юри мыскыл итәсеңме?

«Монда ташлап китәсеңме!»

Үткер сүзгә шәп янәсе!

Алай бүленә аламы соң җан иясе?

- Аңлашылды болай булгач…

Алайса син күчеп баргач,

Күзең күрер:

Аккош күле дә икән шундый хәлгә килер.

Утка и лягушка

- Тут больше жить я не могу,

Терпенье на исходе.

От вас я всё же убегу –

Ведь есть места в природе,

Где озера опрятен вид

И чистая водица.

Не то что наше – просто стыд,

Не выпить, не умыться.

Оно хиреет, вонь везде,

Лягушкой пахнут травы.

На лебедином озерке

Совсем другие нравы!

Услышав эту Утки речь,

Ей молвила Лягушка:

- Пора бы уж слова беречь,

Ворчишь ты, как старушка.

Ответ один нам дай-ка всё ж:

Как задом будешь править?

С собой его ты заберешь

Иль хочешь здесь оставить?

- Гляжу, умеешь говорить,

Насмешка это? Шутка?

Как можно тело расчленить,-

Парировала Утка.

- Ну, что-то, вроде бы, дошло,

И пусть не удивляет,

Что лебедей то озерко

С тобою провоняет!

Алдан күрүче төлке

Беркөн Төлке Ишәкне үлеп мактый:

- Беркемдә юк мондый зифа, төз колак, — ди,-

Үзең тапкыр, бик зирәк, -ди -

Синдәй җәнлек бик сирәк, — ди.-

Мәһабәт, -ди, — йөрешләрең, торышларың;

Ул синең көр тавышларың

Шундый моңлы

Һәм ягымлы!…

Төлкенең табигатен

Белә һәркем:

Аю, Бүре, Арысланга

Койрык болгау бик хас аңа.

Әмма мин аптырыйм шуңа:

Ник Ишәккә шушы кадәр юхалана?

- Төлке зирәк, — диде кемдер,- алдан күрә:

Әллә нинди шук-шаяннар

Җәнлекләргә Ишәк түрә

Була, имеш, дигән хәбәр чыгарганнар…

Шуңа алдан түрә күңелен ауламакчы,

Аңа якын яр булмакчы.

Предвидящая лиса

Лиса Осла не замечала,

Но наступил один момент –

Она его пиарить стала,

Потёк елейный комплимент:

Он остроумный, мудрость видно,

Владелец дивнейших ушей,

Походка, стать – всё так солидно,

Редки такие средь зверей!

А звучный голос как приятен,

Он задушевностью берёт…

Характер нам Лисы понятен –

Крути хвостом, и фарт придёт.

Ох, не проста она, плутовка,

Хвост в бой бросает перед Львом,

Медведем, Волком – очень ловко,

Но почему же пред Ослом?

- Лиса смекалиста к тому же, -

Дал кто-то мне такой ответ, -

День будущий ей мысли кружит,

Предвидеть хочет поступь лет.

А может просто пошутили

(Иль озорник иль прохиндей)

И про Осла слух распустили,

Что будет он вождем зверей.

Лису же строго не судите,

Порок пока средь нас живёт:

Начальство, мол, взахлёб хвалите,

Глядишь – в любимчики возьмёт.

Ябалак

Күзе үткер — киләчәкне шәп күрер, дип,

Колагы зур — заман тавышын ишетер, дип,

Мәче башлы ябалакны

Куймадылар кайда гына!

Чыкмады тик файда гына:

Ничәнче кат төшерделәр инде үзен…

- Эх, колакай, ике күзем, -

Диде Песнәк аны күреп. -

Инде тагын төшерделәрмени өреп?

Хәзер инде күз тотасың кайсы якка?

Калмагандыр бу урманда син кунмаган,

Пычранмаган

Бер куак та,

Бер ботак та.

- Бер дә кайгырма, күз нурым,

Тәкъдим итәләр абзана бик шәп урын.

Мин бит хәзер исемлеккә кергән бәндә:

Галим булам, тотынам мин хәзер фәнгә.

Сова

В лесу сову с кошачьей головой

На должности всё время выдвигали –

Ведь глаз остёр, грядущего зрит дали,

А суперухо слышит гул былой.

Под нею кресла, словно дни, мелькали,

В различных сферах правила крылом,

Но не была сова в делах орлом,

И посему её со временем снимали.

- Ну, что, глушня-два ока, вновь слетела, -

Сказала ей синица как-то раз, -

Куда теперь нацелила свой глаз?

Ведь ты в лесу все ветки обсидела.

- Да не горюй ты, свет моих очей,

Уж предлагают славное местечко.

В номенклатуре я, замолвили словечко,

Науки буду направлять ручей.

Базга төшкән аю

Җәнлекләрнең башлыклары

Аю түрә Урман кебек куе үлән

Басып алган базга егылып төшеп үлгән.

(Башка бәла киләсен кем алдан күрә?)

Бу вакыйга Арысланга ишетелгән,

Шундук комиссия килгән.

Бик җентекләп тикшерергә тотынганнар.

Аю кул астына кергән

Бар җәнлекне чакырганнар.

Бу нинди эш?

Ил агасы базга төшеп үлсен, имеш!

Ничек алар күрмәгәннәр?

Шундый хәтәр чокыр барын белмәгәннәр?

- Ничек белмик, гомер буе торып шунда? -

Диде шул чак Сукыр тычкан.

Ул чагында

Аюга ник әйтмәдең син?

Упавший в яму медведь

Лесной глава Медведь-начальник

Однажды в яму угодил.

Не знал о ней зверей избранник

И жизнь свою здесь прекратил.

Беду заранее не видно –

Зато потом всяк чуял-знал.

Льву стало за главу обидно,

И он комиссию позвал.

Расследовали дело строго,

Зверей лесных всех привлекли.

Вопросов было к ним немного,

Точнее два: ну как могли

Они не знать о скрытой яме,

В которой умер аксакал,

И почему ему в сей драме

Никто помочь не пожелал?

- Слыхали про ловушку эту. -

Слепая Мышь дала ответ. -

Давно ведь топчем мы планету,

Мест незнакомых тут уж нет.

Тогда другой вопрос к ним встал:

- А почему Медведь не знал?

Аптыраш

Берәү тәмам аптыраган

Бер дустына очраган;

- Ни булды? Ник төсең китте? — дип сораган.

Әйткән теге: — Яңа гына

Хуҗам чакырып шундый сорау бирде миңа:

Зинһар, тизрәк әйтсәнә, ди,

Кайсы тирәсендә кайсы әйләнә, ди,

Кояшмы Җир тирәсендә,

Җирме Кояш тирәсендә?

Шул сорауга җавабыңны бирәсең дә,

Бушатам, ди, кайтып китәсең, ди хәтта.

- Белмисеңмени бу хакта?

- Ничек белмим?

Ул кадәр үк туң түгел мин.

Укыган бар Галилейны, Коперникны,

Бу хакта бик фикерем ныклы -

Беләм: Кояш тирәсендә әйләнә Җир.

- Бар алайса, тиз шулай дип җавап та бир.

- Ай-һай ансат килеп чыга бу синеңчә!

Бәлки түрәм уйлыйдыр киресенчә?

Затруднительное положение

Вконец растерянный деляга

Нежданно друга повстречал.

«Ты бледен что-то, бедолага?» –

Тот на привет так отвечал:

«Да шеф сегодня вызвал срочно,

Просил дать быстренько ответ

На свой вопрос – скажи, мол. точно

Мне про вращение планет:

Земля кружится у Светила

Иль всё же Солнце – у Земли?

Мне за ответ сулил он мило

Дать передых в родной дали.

Не знаешь ли ответ случайно?»

«Ну как не знать, читал труды,

Могу сказать официально:

У Солнца крутимся все мы!

Коперник это с Галилеем

Открыли первыми давно.

Беги же к шефу, не робея,

И знанья подари зерно».

«Ох-ох, легко как рассуждаешь,

Приняв мужей сих мысли нить.

Неужто ты не понимаешь –

Мой шеф иначе может зрить!»

Переводы Шамукова Г.Р. басен Крылова И.А. на татарский язык

Көзге белән маймыл

Маймыл, көзгеләге үз шәләсен күреп,

Әкрен генә Аю дуска төртте килеп:

- Кара әле, ди, колакаем!

Бу кем икән мондый котсыз?

Әй. Ходаем! Карасана кылануын,

Әйләнүен, тулгануын!

Тфу, тфу, ташка үлчим!

Шуныкына

Бик аз гына

Охшаса да берәр җирем,

Гарьлегемнән асылынып үләр идем…

Ә бит шуңа охшаганнар

Дөнъяда бар:

Биш-алтылап кодагыем

Шундый котсыз, кыланчыклар,

Мин аларны бармак белән саный алам.

- Кодагыйларыңны юкка санаганчы,

Үзеңә генә карасанчы, -

Диде Аю дусты моңа.

Тик кермәде бу сүз Маймыл колагына.

Зеркало и обезьяна

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой,

Тихохонько Медведя толк ногой:

«Смотри-ка»,- говорит,- «кум милый мой!

Что это там за рожа?

Какие у нее ужимки и прыжки!

Я удавилась бы с тоски,

Когда бы на нее хоть чуть была похожа.

А ведь, признайся, есть

Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть:

Я даже их могу по пальцам перечесть».-

«Чем кумушек считать трудиться,

Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»-

Ей Мишка отвечал.

Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.Таких примеров много в мире:

Не любит узнавать никто себя в сатире.

Я даже видел то вчера:

Что Климыч на руку нечист, все это знают;

Про взятки Климычу читают,

А он украдкою кивает на Петра.

Болыт

Эсселектән

Корып кипкән

Ил өстеннән

Зур бер Болыт үтеп киткән,

Уйламыйча шингән кырга

Бер тамчысын тамызырга,

Зур диңгезгә килеп җиткән.

Чиксез көчле яңгырын коеп түккән

Һәм үзенең юмартлыгы белән шунда

Мактанган ул тау каршында.

- Бу юмартлыгыңнан, иркәм,

Кемгә файда тиде икән?

Дигән аңа мәһабәт Тау шул чагында, -

Күрә торып киң кырларның сусаганын,

Ничек түзде, сыкранмады синең җаның?

Әгәр анда яуган булсаң, шуның белән

Коткарайдең зур бер илне ач үлемнән;

Ә диңгездә

Су җитәрлек бит синсез дә.

Туча

Над изнуренною от зноя стороною

Большая Туча пронеслась;

Ни каплею ее не освежа одною,

Она большим дождем над морем пролилась

И щедростью своей хвалилась пред Горою.

«Что сделала добра

Ты щедростью такою?»

Сказала ей Гора:

«И как смотреть на то не больно!

Когда бы на поля свой дождь ты пролила,

Ты б область целую от голоду спасла:

А в море без тебя, мой друг, воды довольно».

Тәгәрмәчтә әйләнүче Тиен

Авылда бер бәйрәм көндә,

Өй түрендә

Урам яклап, бик күп халык

Карап тора авыз ачып, таңга калып,

Тәгәрмәчтә бер Тиеннең йөгергәнен.

Якындагы ак каенга килеп кунган

Кош та карый шул чак аның бу һөнәрен.

- Әйтче, якташ, — ди Кош шунда, -

Син соң ни эшлисең монда?

- Аһ, дускаем!

Көн буена һаман эштә,

Тынмыйм һич тә,

Чапкын булып хезмәт итәм.

Су йоталмыйм,

Ризык капмыйм,

Тын алырга вакыт тапмыйм…

Сай бул, иркәм!

Тиен тагын йөгерә башлый тәгәрмәчтә.

- Әйе, — ди Кош моның сүзен ишеткәч тә. -

Күреп торам, тәпиләрең йөгерә дә,

Әмма үзең һаман шул ук тәрәзәдә.

Кайбер эшем кешесе дә шул рәвешчә

Тынмый һич тә,

Ярылырдай булып чаба

Янып-көеп,

Әмма үзе киталмый һич алга таба,

Тәгәрмәчтә йөгерүче Тиен кебек.

Белка

В деревне, в праздник, под окном

Помещичьих хором,

Народ толпился.

На Белку в колесе зевал он и дивился.

Вблизи с березы ей дивился тоже Дрозд:

Так бегала она, что лапки лишь мелькали

И раздувался пышный хвост.

«Землячка старая, — спросил тут Дрозд, — нельзя ли

Сказать, что делаешь ты здесь?» -

«Ох, милый друг! Тружусь день весь:

Я по делам гонцом у барина большого;

Ну, некогда ни пить, ни есть,

Ни даже духу перевесть». -

И Белка в колесе бежать пустилась снова.

«Да, — улетая, Дрозд сказал, — то ясно мне,

Что ты бежишь, а всё на том же ты окне».Посмотришь на дельца иного:

Хлопочет, мечется, ему дивятся все:

Он, кажется, из кожи рвется,

Да только все вперед не подается,

Как Белка в колесе.

Озынборын белән Көтүче

Көтүемне тугры этләр торыр саклап,

Дип, Көтүче күләгәдә ята йоклап.

Моны сизеп, куаклыктан

Шуышып килә Кара Елан.

Көтүче шул ятуыннан

Китә иде бу дөньядан,

Тик, кызганып Көтүчене,

Нәкъ шул заман

Озынборын, тизрәк уятырга теләп,

Әрнеттереп алды тешләп.

Көтүче шундук уянды

Һәм үтерде бу Еланны.

Тик иң башта,

Авыртуны ул тойгач та,

Озынборын кунган җиргә шундый сукты,

Теге мескен сытылып шундук юкка чыкты.

Мондый эшләр ята тулып.

Әгәр дә көчлегә көчсез,

Һич эчкерсез,

Берәр ярдәм итмәк булып,

Хакыйкатьне күрсәтергә ният кылып,

Ачтырырга җөрьәт итсә күзен аның,

Көт тә тор ул бичараның

Нәкъ шул Озынборын хәленә калачагын.

Комар и пастух

Пастух под тенью спал, надеялся на псов,

Приметя то, змея из-под кустов

Ползет к нему, вон высунувши жало;

И Пастуха на свете бы не стало:

Но сжаляся над ним, Комар, что было сил,

Сонливца укусил.

Проснувшися, Пастух змею убил;

Но прежде Комара спросонья так хватил,

Что бедного его как не бывало.

Таких примеров есть немало:

Коль слабый сильному, хоть движимый добром,

Открыть глаза на правду покусится,

Того и жди, что то же с ним случится,

Что с Комаром.

Чыпчык белән Күгәрчен

Чыпчык ауга төшкән ялгыш.

Әй, җилпенә, әй талпына бичара кош!

Вакыйганы күреп торган

Яшь Күгәрчен, мыскыл итеп, көлә аннан:

«Оят түгелме? — ди аңа. -

Көпә-көндез капкансың бит, әй томана!

Юк, мин ачык авыз булмам,

Мин тотылмам».

Карасалар, әлеге безнең мактанчык Кош

Һич көтмәгән җирдән

Ялгыш

Үзе ауга барып кергән.

Бик шәп булган!

Көлмә алай башкаларның язмышыннан.

Чиж и голубьЧижа захлопнула злодейка-западня:

Бедняжка в ней и рвался и метался,

А Голубь молодой над ним же издевался.

«Не стыдно ль, — говорит, — средь бела дня

Попался!

Не провели бы так меня:

За это я ручаюсь смело».

Ан, смотришь, тут же сам запутался в силок.

И дело!

Вперед чужой беде не смейся, Голубок.

Ике мичкә

Ике Мичкә килә юлдан,

Берсенә әйбәт шәрап тутырылган,

Икенчесе бөтенләй буш.

Беренчедә юк бер тавыш,

Тып-тып гына

Килә тик атлатып кына -

Акрын гына.

Икенчесе килә чабып таш урамнан,

Яңгырый

Мичкә – килә дан-дан!

Күтәрелә куе тузан.

Юлчы, ишетеп

Мичкә тавышын әллә кайдан,

Куркып кача тизрәк юлдан.

Бу Мичкәнең тавышы бик зур – бер дә харап,

Тик шунысы: файда ягы чамалырак.

Үзе кылган эш хакында

Кеше бик күп шаулый икән, рәт юк анда.

Эш кешесе бик аз сөйли,

Күп шауламый бөек кеше,

Яңгырый аның кылган эше,

Ул үзенең бөек эшен шыпырт уйлый.

Две бочки

Две Бочки ехали; одна с вином,

Другая

Пустая.

Вот первая — себе без шуму и шажком

Плетется,

Другая вскачь несется;

От ней по мостовой и стукотня, и гром,

И пыль столбом;

Прохожий к стороне скорей от страху жмется,

Ее заслышавши издалека.

Но как та Бочка ни громка,

А польза в ней не так, как в первой, велика.

Кто про свои дела кричит всем без умолку,

В том, верно, мало толку,

Кто делов истинно, — тих часто на словах.

Великий человек лишь громок на делах,

И думает свою он крепку думу

Без шуму.

Аккош, Чуртан һәм Кысла

Бердәмлек булмаса эштә,

Күпме генә

Көчәнсәңдә,

Мәгънә чыкмаячак һич тә.

Берчак Аккош, Кысла, Чуртан

Өчәүләшеп,

Йөк тартырга сүз берләшеп,

Җигеләләр бер арбага.

Әй тарталар,

Әй тарталар,

Ләкин булмый,

Күпме көчәнсә дә болар,

Һич кузгалмый – һаман шул урында арба.

Җиңел булыр иде дә бит йөк боларга:

Аккош тарта болытларга,

Кысла чигенә артка таба,

Чуртан суга таба – ярга!

Кайсы гаепледер монда –

Хөкем итмик,

Тик йөк бүген дә шул урында.

Лебедь, щука и рак

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука.

Однажды Лебедь, Рак да Щука

Везти с поклажей воз взялись

И вместе трое все в него впряглись;

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!

Поклажа бы для них казалась и легка:

Да Лебедь рвется в облака,

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.

Кто виноват из них, кто прав — судить не нам;

Да только воз и ныне там.

Просмотров: 484