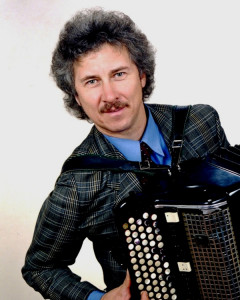

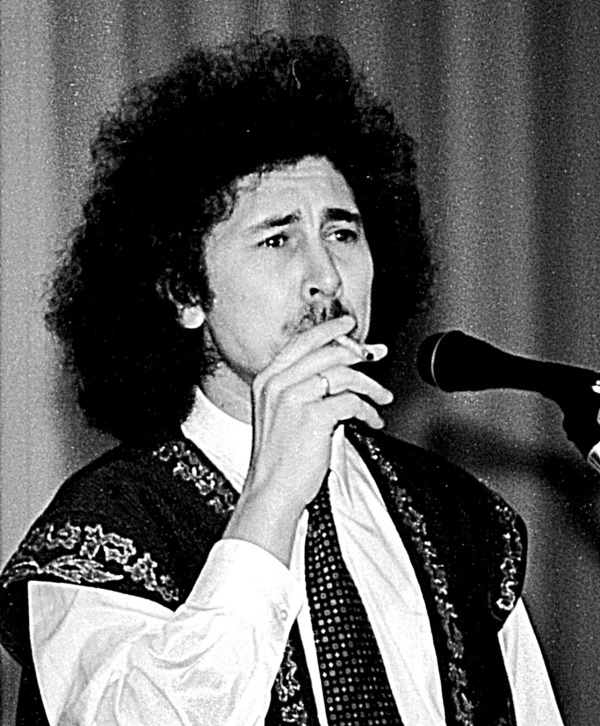

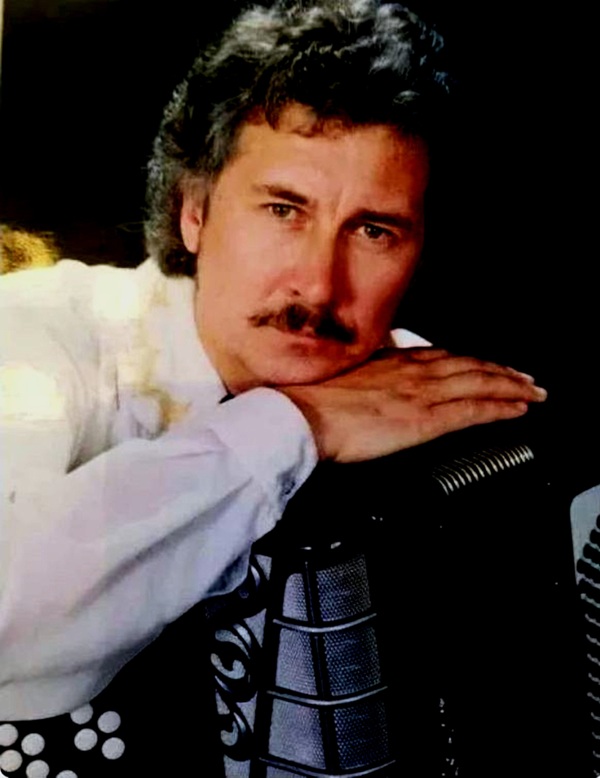

Самарская область, обоснованно именуемая «родиной баяна», богата на гармонистов-виртуозов, обладающих не только общероссийской известностью, но и мировым именем. Среди этих ведущих музыкантов есть и уроженцы нашей губернии, которые добивались большой славы за ее пределами. Одним из них являлся Рустем Шарифуллович Валеев – маг баяна, гармоней и национальных инструментов, композитор и автор книг, заслуженный артист России и народный артист Республики Татарстан. Его называли олицетворением и послом татарской народной культуры, который, распахивая на сценах разных стран мира свою душу соплеменникам во время выступлений, трогал тонкие струны их внутреннего мира. Редкое обаяние Валеева, вкупе с талантом музыканта и артиста, делали нашего земляка неотразимым в любой аудитории.

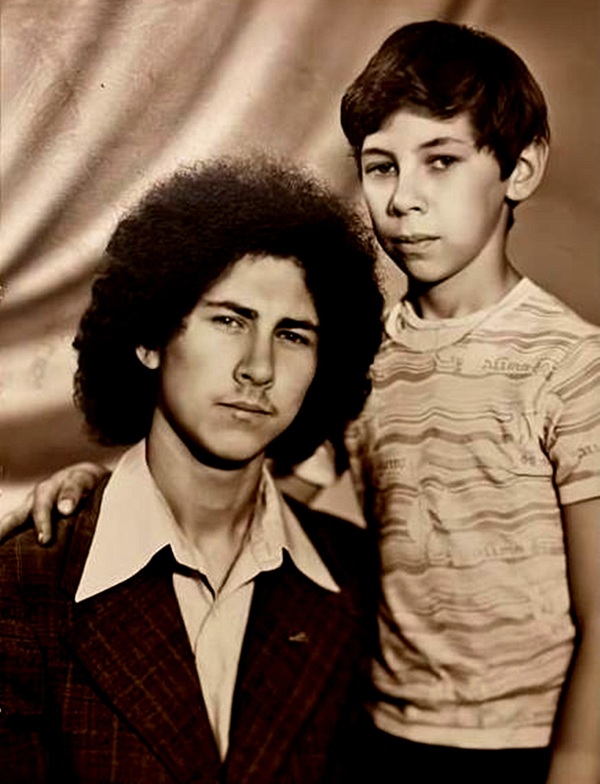

С молодости его прочно захватила родная музыка, хотя паренек родился и рос не в татарской деревне, а в столице Куйбышевской области. Он появился на свет 27 октября 1961 года в семье Шарифуллы Касымовича и Адии Валиахметовны Валеевых, живших в частном доме у ипподрома. Отец мальчика, всю жизнь работавший водителем на базе леспромхоза и бывший в передовиках, поскольку очень серьезно подходил и к трудовой деятельности, и к любому делу вообще, с детства играл на гармони и порой вспоминал как его, сельского мальчишку, возили по соседним деревням на вечеринки. А его жена, трудившаяся на вредном производстве филиала 4-го ГПЗ, тоже была неравнодушна к музыке. Эту любовь к мелодиям супруги ненавязчиво передавали своим детям – дочери и двум сыновьям.

Шарифулла ага частенько играл дома на баяне «Ростов-Дон» или старой гармошке-двухрядке, которые привлекли внимание Рустема. Отец это приветствовал, но, опасаясь поломки инструментов при использовании в его отсутствие, прятал их под кровать и снимал ремни. Однако когда родители уходили на работу, мальчик доставал вожделенные устройства (бабушка не возражала) и пытался музицировать. При этом отсутствующие ремни заменялись мамиными чулками. Полагают, что наш герой в пятилетнем возрасте начал на слух подбирать первую плясовую мелодию – сначала одной рукой, а потом научился «включать» аккорды. Добавим одно уточнение от него: «Мама говорила, что я уже в три года на папиной тальянке пытался играть».

Еще дошкольником Адия ханум записала сына в музыкальную школу по классу баяна. Но одно дело – играть в удовольствие дома, и другое – ходить на не всегда интересные занятия музыкой, когда столько мальчишеских игр происходит на улице. Поэтому и так бывало: отводит мама Рустема на уроки баяна и возвращается домой, а сынок уже здесь. Спустя годы он вспоминал: «В музыкальную школу я сначала ходил только потому, что по пятницам баянистам и участникам хора можно было бесплатно смотреть мультфильмы в кинозале».

Но со временем игра на баяне стала для него важнее игры с мячом или шайбой. И он начал поступать как будущий известный пианист Д.Мацуев, только в другой последовательности. Того мальчишки звали сразиться в футбол, а капитан команды отвечал: «Еще надо 10 минут поупражняться, потом выйду». Валеев же, играя в футбол, через какое-то время говорил: «Все, я ухожу, мне пора заниматься музыкой».

В конце 60-х годов он стал первоклассником школы №43, располагавшейся тогда на улице Ново-Садовой, в ста метрах от проходной завода «КАТЭК». Распорядок дня в течение восьми лет обучения в ней был у Рустема таков: уроки, музыка, работа по дому, спорт. Отец приучил своих сыновей к труду: они кололи дрова и носили воду. убирали двор и помогали ему в гараже с ремонтом машин, а также выполняли другие поручения. А из видов спорта будущий гармонист предпочитал не только упомянутые футбол и хоккей, но и лыжи, бег по почти двухкилометровому кругу на ипподроме, что удивляло соседей, и велосипед, на котором он порой отправлялся в родные деревни родителей и присылал оттуда успокоительные телеграммы.

Очень нравились пареньку и автогонки. Он даже записался позднее в секцию картинга, и ему дали старую машину, которую пришлось восстанавливать. Но Шарифулла абый заметил, что у начавшего задерживаться сына руки всегда в машинном масле, и он, выяснив причину, поставил крест на этом его увлечении: «Тебе, Рустем, надо беречь пальцы для музыки». Так карьера автогонщика закончилась, но герой статьи всегда, когда была возможность, ходил на соревнования любителей ревущих моторов и больших скоростей. Ведь благодаря отцу он рано научился водить машину – и грузовую, и легковую. Как-то раз втайне от родителей гонял на ипподроме на старом семейном москвиче. А садясь за руль КамАЗа, мог мастерски нарезать круги по поселку. «Так что у нас был свой «Дакар», еще в 1980 году», – считает младший брат Ренат.

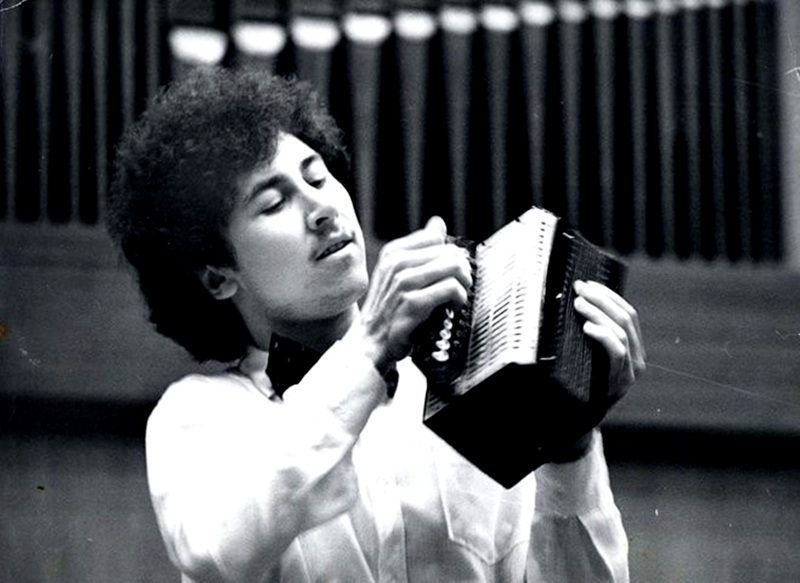

Получив неполное среднее образование, Валеев поступил в Куйбышевское музыкальное училище, действовавшее на улице Куйбышева, которая на протяжении многих лет оставалась главной магистралью города. В осенне-весенний период он появлялся в этом учебном заведении в огромных резиновых сапогах, так как в другой обуви выбраться из околоипподромной грязи и луж было невозможно. Кто-то, наверное, и посмеивался над ним по этому поводу, но парень не смущался. Он уже понимал, что предстоит жить в обнимку с любимой музыкой, и не разменивался по мелочам. Рустем был успешен на занятиях и в училищной самодеятельности, играя для танцевального коллектива и хора.

Занят был парень весьма основательно. Учеба на отделении народных инструментов требовала освоения балалайки, домбры и других известных устройств по извлечению звука. Отец и мама, не жалея денег, покупали все необходимое. Вернувшись вечером с занятий, Рустем садился за фортепиано, стоявшее в комнате родителей, и занимался до их отхода ко сну. Потом он перебирался на кухню, где благодаря печке не мерзли пальцы, и играл до конца суток на баяне. Частенько будил братишку и просил его переворачивать ноты. Тот не ворчал, так как ему нравилось такое душевное музицирование, когда Рустем словно сливался с баяном.

Исполнив все запланированное, герой публикации говорил брату: «Свободен» и на десерт всегда играл татарскую плясовую. Под эту музыку Ренат, пританцовывая, отправлялся спать. И так происходило каждым поздним вечером, а сон Шарифуллы эфенди и Адии ханум, видимо, охраняла накопившаяся за день усталость. Рустем же продолжал ночное общение с музыкой: слушал пение птиц, записав его на магнитофон, изредка русскую эстраду, а в основном произведения Баха, Шопена, Чайковского, Листа, Рахманинова и других классиков.

Второкурсником Рустем пришел в татарский ансамбль «Ялкынлы яшьлек» («Пламенная молодость»), который базировался в Куйбышеском Дворце культуры металлургов и годом ранее получил почетное звание народного коллектива. Сначала его определили в хор и в танцевальную группу. Но однажды на репетиции танцоров не появился баянист-аккомпаниатор. И, как вспоминает участник этой группы Р.Гизатуллин, ее руководитель А.Гаязов, желая начать разминку, спросил у юношей: «Кто умеет играть на инструменте?» Рустем ответил, что умеет, и услышал второй вопрос Альберта эфенди: «А что играешь?» Наш герой исполнил хороводную песню «Во поле береза стояла». Это и стало его дебютом в «Ялкынлы яшьлек» в качестве аккомпаниатора. Из танцоров Валеева сразу перевели в вокально-инструментальную группу.

Вместе с участниками ансамбля он выезжал на концерты в сельские клубы и городские Дворцы культуры нашей области. Доводилось выступать и в красных уголках заводских общежитий. К тому времени родители уже приобрели для сына тульский баян «Ясная Поляна». Весной 1980 года коллектив серией концертов отмечал свое 10-летие. А праздничная программа, посвященная этому юбилею, прошла в июне при большом стечении зрителей и гостей из ТАССР. Ее концертмейстером был Р.Валеев.

Три года он провел в ансамбле «Ялкынлы яшьлек», приобретя не только стартовый опыт выступлений, но и первых поклонников своего таланта, и настоящих друзей. Руководившая тогда вокально-инструментальной группой ансамбля А.Гиниятуллина считает, что ей встретился настоящий самородок – творческий, прямой и чистый, как ребенок. «Дрожь охватывала от его игры», – вспоминает Альфия ханум.

А другом на всю жизнь стал начинавший в «Ялкынлы яшьлек» танцором М.Аминов, которого просто очаровало исполнительское мастерство Валеева. Поскольку тот аккомпанировал танцорам, Мидехат с нетерпением ждал каждой репетиции. Но познакомиться с баянистом он, самоучкой освоивший гармонь, отважился только после армейской службы, и с тех пор всегда стремился быть рядом с улыбчивым и простым Рустемом – на занятиях, на гастролях, в будние дни. Наш герой помогал ему совершенствоваться в игре на баяне, других инструментах, и Мидехат называл друга своим учителем. А в семье Валеевых его стали считать третьим сыном.

В 1981 году Рустем окончил Куйбышевское музыкальное училище и был призван в ряды Советской Армии. Служил он в ЮГВ (Южной группе войск), базировавшейся в Венгрии. В свободное время учил офицерских детей музыке и иногда выступал в эстрадном ансамбле, бывшем в части.

После армии мама сделала ему очередной подарок – купила тальянку, которую изготовил известный мастер Г.А. Гаряев из села Старое Ермаково, получавший заказы из многих городов Советского Союза, а также Финляндии и США. С этой тальянкой Рустем побывал потом в разных уголках страны и планеты, и ни разу ей не потребовалась настройка.

А начал на ней он играть, конечно, в Куйбышеве – на разных мероприятиях и концертах. Например, на «татарском пятачке», который переместился со временем из Загородного парка в парк «Дружба». Валеев приезжал туда на велосипеде (семья в 1984 году перебралась в Приволжский микрорайон) с гармонью за спиной и часами выводил татарские мелодии для танцующей молодежи.

Бывало, что Рустема на «пятачок», ждущий с нетерпением любимого баяниста, подвозил Аминов, который работал шофером рейсового автобуса №47. Увидев «брата» (так они называли друг-друга) на остановке, он объявлял пассажирам о неисправности машины, которая сейчас вынуждена следовать в парк. Люди выходили из автобуса, и он с вошедшим в салон гармонистом, действительно, отправлялся в парк – только не автопарк, а «Дружбу». Бесспорно, скандальная ситуация, которая могла привести к громкому увольнению, но если бы молодость знала…

Изредка наш герой заходил на репетиции «Ялкынлы яшьлек», куда впоследствии привел 14-летнего брата, и тот выступал в составе танцевальной группы до призыва в армию и после службы. Но сам Рустем мечтал о большой сцене и, поняв, что путь на нее лежит через Казань, уехал учиться в государственную консерваторию. Во всех источниках указывается такой период его заочного обучения на факультете народных инструментов: 1984-1988 годы. Но Ренат утверждает, что поступил в консерваторию Рустем еще до призыва в армию, а демобилизовавшись, успел на первую сессию.

Поначалу Казань его встретила нелюбезно: ни работы, ни жилья. Пребывание в роли ночного сторожа на стоянке иномарок остроту проблемы снимало, но не решало. Судя по намерению руководителя и дирижера оркестра Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Р.Ш. Мустафина после выхода на пенсию выдвинуть на свое место из рядов оркестра Рустема (об этом Рашид эфенди говорил упомянутому Р.Гизатуллину в конце 80-х годов) наш земляк какое-то время провел в рядах этого коллектива. Но что-то не срослось в славном ансамбле, и Рустем в поисках работы пришел в Татгосфилармонию им. Г.Тукая – не нужны ли гармонисты.

В то время у ее ведущего солиста И.Г. Шакирова – народного артиста РСФСР, ТАССР, Каракалпакской АССР и лауреата Госпремии Татарии им. Г.Тукая, их было три. Но поскольку ни один не мог отправиться на начинающиеся гастроли известного певца, Валеева взяли на месяц и.о. третьего баяниста Ильгама Шакирова и отправили с ним в поездку.

Во время выступлений в ходе ее неутомимому пропагандисту татарской песни понравилась игра куйбышевца, и он позвал его в свою «команду». Так началась работа Рустема в концертной группе Ильгама ага. Бывало – месяцами гастролировали по стране. Но на жилищных условиях нашего героя это сразу не сказалось. «Если не уезжал на гастроли или в Куйбышев, – вспоминал он, – то ночевал в филармонии. Вахтер давала матрас. Подушкой служил чехол моего баяна. а спал на рояле. Иногда и всю ночь на баяне играл». А с утра снова поездки и выступления. Вскоре стали появляться и персональные приглашения, поскольку молва о талантливом исполнителе, у которого музыка лилась не из баяна, а из души, распространилась по всей Татарии. Ему были подвластны не только произведения татарских композиторов и обработки народных мелодий, но и мировая классика.

К тому же в программы сольных выходов Рустем начал включать пародии на звезд советской и татарской эстрады, известных политиков и музыкантов. Причем, это делалось со вкусом и тактичным юмором. Он хорошо пел, что позволяло расширять перечень персонажей, попадавших в поле его внимания. Валеев пародировал даже Ильгама эфенди, который практически не пел на русском языке. Рустем же под его манеру исполнял на «великом и могучем» «Подмосковные вечера».

Не будем забывать, что при этом требовались силы и время для обучения в консерватории. Порой парню становилось очень тяжело, и он начинал подумывать о завершении учебы. Бывшие коллеги по ансамблю «Ялкынлы яшьлек» отговаривали его от такого шага. Да и сам Рустем, привыкший ставить перед собой высокие цели и достигать их, в конце концов справился со слабинкой. Уже на первом курсе стали появляться его обработки татарских мелодий для баяна. Преодолев все трудности, он в 1988 году окончил учебное заведение и получил квалификацию исполнителя, педагога и дирижера оркестра народных инструментов. В том же году герой статьи был признан лауреатом Первого конкурса гармонистов имени Ф.Туишева, прошедшего в Казани.

Постепенно стал налаживаться и быт. Благодаря филармонии Валеев снял небольшую комнату, в которой все больше и больше места для себя отвоевывали татарские национальные музыкальные инструменты. Дело в том, что по совету И.Шакирова он начал их собирать и учиться на них играть, спасая тем самым эти устройства от забвения. «Баянисты есть, а гармонисты умирают, давай выходи на сцену», – велел ему Ильгам абый.

Мэтр татарской эстрады сказал – аккомпаниатор исполнил! Второй гармонист «Ялкынлы яшьлек» Ф.Садыков продал Рустему несколько гармоней, оценив увлечение коллеги. Так же поступил гармонист З.Ягофаров, а сотрудник завода по изготовлению музыкальных инструментов С.Шайдуллин сделал Валееву три гармони: семи-, пяти- и трехязычковую. На выставке в Самаре один абый купил саратовскую гармонь, решив, что это тальянка, а играть на ней не смог и отдал нашему герою – ты, мол, с ней справишься. А во время гастролей в Нефтекамске с певцом и баянистом Р.Низамовым Валеев нашел местного умельца и вернулся от него с тальянкой, на которой при нажатии на кнопки загорались разноцветные лампочки. Его уже знали во многих местах как человека, «запавшего» на гармони.

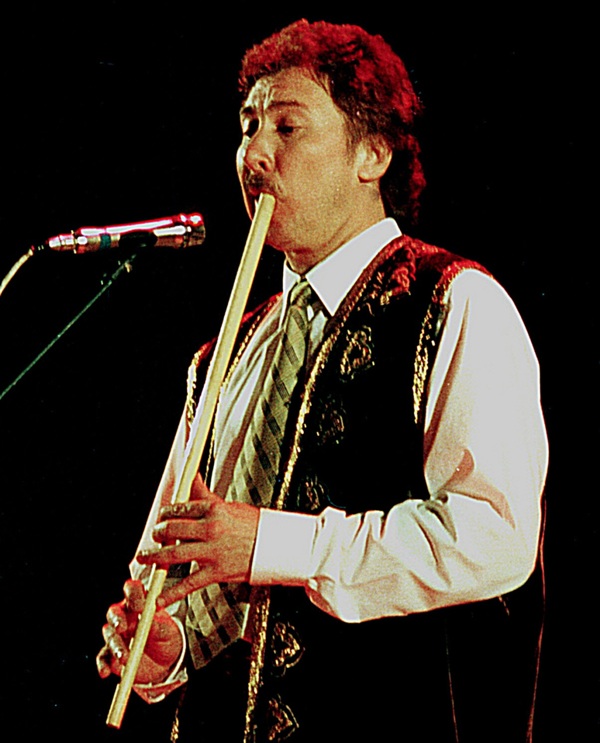

К 2005 году у Рустема набралось порядка 25 гармоней, а самая старая – 1940 года. Были и другие устройства: сорнай, кубыз, кураи разной тональности, свисток. Вот слова нашего музыканта: «Кое-что привез из-за границы: свисток из США, похожий на курай; из Турции – ударный инструмент, напоминающий барабан; из Узбекистана – домру и думбру. Некоторые татарские инструменты забылись, например, двухдырчатый курай. Сейчас в коллекции более 30 инструментов, а играю я на восьми».

Да, этот талантливый человек выступал с сольными концертными программами, играя на баяне, двухрядке, тальянке, концертных гармониках различной величины, размеры которых уменьшались в ходе выступления до габаритов спичечного коробка, а также на курае, флейте, сорнае, кубызе и других устройствах.

Овладеть ими Валеев обучил и гостившего у него каждое лето Мидехата, причем, если в коллекции образовывалась пара одинаковых инструментов, то один из них Рустем дарил другу. По словам М.Аминова, в наборе устройств были и такие: рог быка, птички. Порой их владелец сам придумывал инструменты. Например, брал кусок трубы, приделывал поршень и из этого сооружения извлекал звуки. Была у него особая предрасположенность к воспроизведению мелодий. Так, на струнных герой статьи мог играть музыку любых народов. Однажды он с Аминовым отправился в Ясную Поляну к мастеру по изготовлению баянов. У того был орган. Рустем сел за него и заиграл, чем изумил хозяина. А казанский корифей по изготовлению гармоней-хромок с фамилией Киселев открывал дверь квартиры только Валееву, если видел его в окно.

Владение нашего земляка набором инструментов смогли оценить жители всей страны, смотревшие в конце 2007 года шоу «Минута славы» на Первом канале телевидения. Пройдя кастинг, он с номером «маленькие гармошки» по зрительскому голосованию прошел в финал, где поразил жюри и публику исполнением классики на этих гармониках и показал людям звучание кубыза. Правда, режиссеры шоу перестарались с поднятием интереса к действу, придумав многим участникам, профессионалам своего дела, обычные профессии. Поэтому Валеева, годом ранее ставшего народным артистом Татарстана, сделали водителем троллейбуса, а победивший в финале «автослесарь» Д.Булкин на самом деле работал в известнейшем на весь мир канадском цирке «Дю Солей».

Иностранные же поклонники музыки увидели номер Рустема с убывающими в размере гармошками гораздо раньше, так как он выезжал с ним в США. Австрию и Францию. А первую заграничную поездку Валеев совершил в Финляндию в 1992 году вместе с фольклорным ансамблем «Сорнай» и эстрадной певицей З.Фархетдиновой. Финские татары потрясли гармониста своим умением сохранять родной язык и культуру вдали от исторической родины. Четыре года спустя он съездил в Америку и вернулся с тем же впечатлением – татарская диаспора даже за океаном не растеряла свою национальную идентичность. С ним там были исполнитель татарских народных песен, народный артист Татарстана Р.Ильясов и заслуженная артистка ТАССР Г.Сафиуллина. Довелось куйбышевцу выступать со звездами также в Канаде и Турции, Китае и Германии, Кувейте и Чехии, Казахстане.

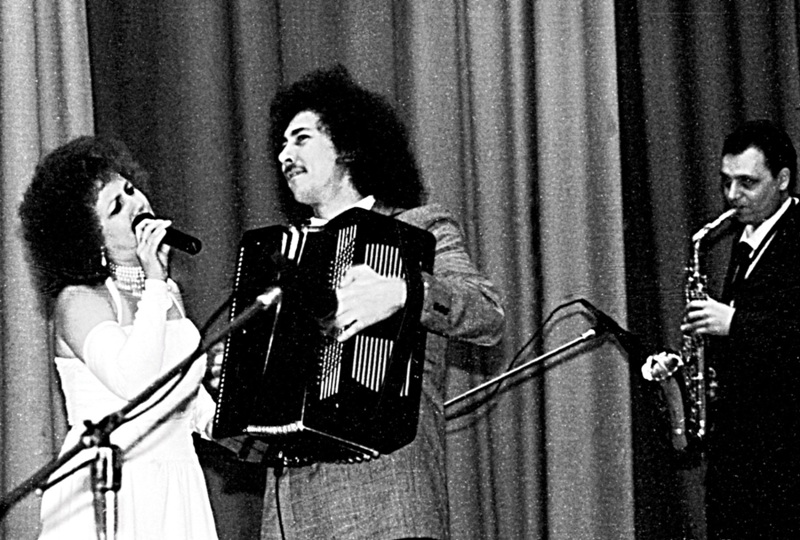

Он был знаком со многими известными певцами татарской эстрады, входил в состав группы З.Шарифуллиной, гастролировал с великой А.Авзаловой, считался одним из любимых баянистов Х.Бигичева, В.Гиззатуллиной, З.Сахабиевой и других, поскольку тонко чувствовал творческую индивидуальность каждого из них.

Особые отношения сложились у Рустема с И.Шакировым. Более 25 лет он являлся неизменным аккомпаниатором Ильгама эфенди, много гастролируя с ним и побывав в разных селах и деревнях, городах и странах с концертами. Их, видимо, сплотили в творческий тандем любовь к песням родного народа и мастерство, родство душ и взаимоуважение, а также, пожалуй, и немногословность, которая в нужный момент «выстреливала» метко сказанной фразой. «Петь с Рустемом – наслаждение для души», – говорил его знаменитый партнер.

А вот слова Валеева: «Воспринимаю Ильгама абый как родственника. Причина наших тесных отношений в том, что я влюблен в своеобразный лиризм его пения (по-татарски – моң), который способствует росту и моего исполнительского мастерства. Ведь Ильгам абый, погружая свой моң мне в сердце, вынуждает извлекать из инструмента волшебные, чарующие звуки, А делясь своими сокровенными тайнами, он тоже ощущает во мне родного человека». Добавим к этому, что при приездах на выступления в Самару И. Шакиров часто ночевал у родителей своего гармониста-соратника. А тот несмотря на десятилетия совместных выступлений любил дома слушать записи пения мэтра и на ремарки родственников «да вы же и так все время вместе на сцене» реагировал короткой фразой: «Не могу наслушаться!»

По мнению хорошо знавших Валеева людей, гастрольная жизнь в звездных и иных компаниях, устойчивая популярность в Татарстане и среди российских соплеменников не испортили нашего героя ржавчиной рвачества, цинизма и зазнайства. Он оставался доступным и неконфликтным парнем, который не задирал планку гонораров и на вопрос «Сколько Вы стоите?» отвечал: «Сколько дадите», чем вызывал недовольство некоторых коллег. Рустем терпеть не мог ложь, но никого в связи с этим или другой конфликтной причиной не оскорблял, говоря лишь свое спокойное: «Ярар инде…».

Но это не мешало ему проявлять активность и находчивость для преодоления разного рода «барьеров», которыми изобилует разъездная жизнь артистов. Так, в 1994-м в г. Ноябрьск отправилась бригада в составе И.Шакирова, Р.Валеева и писателя К.Каримова. Сначала они летели на самолете до Сургута, потом пересели в поезд. Когда пришли в зал, рассчитанный на 700 человек, то увидели в нем 31 зрителя, поскольку организаторы концерта – «новые татары» – пригласили только родственников и знакомых. Гостей это удивило, но они отработали на полную катушку – два часа без перерыва, после чего стали собираться в обратную дорогу. Тут и выяснилось, что улететь из Сургута в Казань можно только через три дня, поэтому куратор от «крутых татар» предложил артистам отдыхать.

Однако какой может быть отдых, когда «белые» ночи лишили Шакирова сна, а Валеев переживал – успеет ли он на сабантуйные выступления. Наконец, они попали в аэропорт и выяснили, что билеты для них не заказаны, а свободных мест нет. Возникла перспектива провести трое суток в зале ожидания – до следующего рейса. Тогда Рустем начал действовать. Он достал баян и заиграл «Эскадрон». Тут же подошла девушка-милиционер проверить их документы. Личности гостей впечатления не произвели, и она попросила более не играть, так как не слышно объявлений по радио. Не сработали и слова Валеева о том, что он признал в ней представителя силовых структур, охранявшего в прошлом году Тобольский драмтеатр, где наш герой давал концерт.

Девушка ушла, и под ее шаг Валеев исполнил «Марш Красной Армии» С.Сайдашева. На эту мелодию откликнулись двое грузчиков, которые признали в артисте «Рустема Самарского». А узнав, что рядом в беспокойстве сидит сам Ильгам абый, договорились провезти гостей из Казани в «Як-40» зайцами. В итоге Валеев оказался на коробке с лимонадом у стюардесс, Шакиров – на месте второго пилота, а Каримов прятался в туалете. Рустем даже успел на Сабантуй, причем выступил в нескольких деревнях РТ.

Он часто превращался в шофера, если к месту выступления надо было добираться по земле. Ильгам ага, очень любивший, когда Валеев был за рулем, садился только к нему. Машины использовались разные, а Рустем имел права категории «Д» – водителя автобуса.

Бывая с концертами в деревнях и селах, он занимался еще одним делом – записывал на магнитофон местные песни и танцевальные мелодии на национальных инструментах, выступления бабаев-гармонистов. После обработки Рустем выдавал их в виде альбомов. В итоге наш земляк выпустил более 20 аудиодисков с татарской национальной музыкой и национальной музыкой народов Поволжья. Поэтому он знал мелодии многих сел и мог их сыграть.

Наряду с концертно-исполнительской деятельностью герой статьи сочинял музыку и песни, которые вошли в репертуары звезд татарской и башкирской эстрады. Он является автором таких известных татарских песен, как «Агымсу» (сл. Р.Валиева), «Бу җырымны сиңа багышлыйм» (сл. Р.Миннуллина), «Кил син миңа» (сл. К.Шафиковой), «Сине көтәм» (сл. А.Хамзина), «Яшәргә тудык бу дөньяга» (сл. Ф.Яруллина) и др. В 80-е годы Рустем на слова куйбышевского инженера М.Раянова написал песню «Возвращаюсь в отчий дом», понравившуюся мнгогим слушателям, а в следующем десятилетии подарил землякам песню «Самара – туган ягым». Отметим, что «Кил син миңа» признавалась в Татарии песней года. А в ансамбле «Ялкынлы яшьлек» освоили новый танец – мужской степ «Өч гашыйк» («Трое влюбленных») на музыку нашего героя в обработке группы «Заман».

Одно время Валеев пробовал еще работать по совместительству в Казанском государственном университете культуры и искусств, но его гастрольная жизнь сделала эту попытку невозможной. Свернул он и выступления в ученической среде, на которых рассказывал о татарских музыкальных инструментах. Такое решение было принято после получения им письма из школы, в котором Рустема обвиняли в провоцировании детей на хулиганство, результатом чего стало исчезновение лыжных палок и демонтаж баяна. Лишь пианино учителям удалось спасти, заперев его в подсобке. Конечно, наш герой подобной установки не давал. Но на вопрос школьника «А где продают кураи, кубызы и свистки, о которых Вы говорите?», не думая о последствиях, ответил: «Курай и свисток можно сделать самому из палки для лыж, а кубыз – из язычка сломавшегося баяна».

По мнению Рената, его старший брат не особо был расположен к преподавательской деятельности и, как правило, всем давал один совет: «Больше играйте на слух и чаще играйте». Так, самарскому краеведу Ш.Галимову – гармонисту для круга родных и друзей, он говорил, что играть надо каждый день, хотя бы пять минут, чтобы душа(!) и пальцы не теряли чувство музыки. И играть только татарские мелодии, поскольку у них особый, уникальный строй. А другая музыка может помешать. Вместе с тем, в Интернете есть ролик «Мастер-класс от Рустема Валеева». Вот там наш простой и открытый земляк во всей красе: замечательно играет, как терпеливый педагог дает урок музыки, демонстрирует технику (на языке гармонистов – разбор). Для своих растущих коллег он в 2000 году издал две книги: «Самоучитель игры на тальянке и хромке» и «Обработка татарских народных мелодий для баяна».

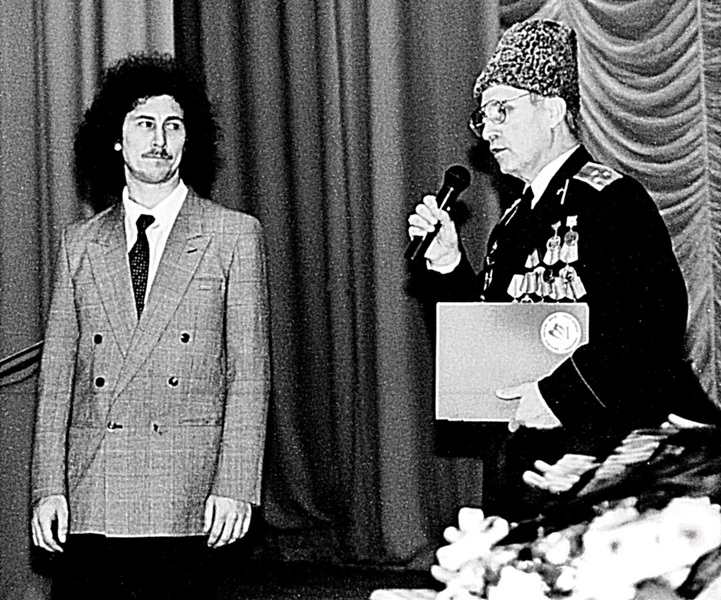

Особо следует вспомнить 90-е годы, принесшие герою статьи множество счастливых мгновений. Он стал дипломантом IV Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах (Горький, 1990), в котором приняли участие более 650 человек; заслужил диплом за мастерство концертмейстера на II Всероссийском телерадиоконкурсе народной песни «Голоса России» (Смоленск, 1994) и Гран-при конкурса гармонистов-профессионалов (Казань, 1995). А еще в начале 90-х Рустем получил звание заслуженного артиста ТАССР и … женившись, стал отцом.

С будущей супругой Дилярой он познакомился в конце предыдущего десятилетия, придя на репетицию танцевальной группы ансамбля «Ялкынлы яшьлек», чтобы посмотреть на брата. А партнершей Рената и была эта девушка, приехавшая в Куйбышев по распределению после окончания медицинского института. Свадьбу сыграли в родном городе жениха, и потом молодые отбыли в Казань, но первые восемь лет из-за отсутствия приемлемого жилья обитали в разных местах: муж – в столице РТ, а жена – в Набережных Челнах, где ее мама помогала воспитывать детей Валеевых: сына Ислама и дочь Алию. Потом Рустем получил квартиру, и семья воссоединилась. Дети окончили музыкальную школу – по папиному примеру и его программе-минимум, а потом – вузы.

Неистребимым в нашем земляке было желание и умение заботиться не только о своей и родительской семье. но и людях, порой совсем не близких. Он регулярно приезжал в Куйбышев (потом – в Самару) проведать отца и мать, наведывался к их родственникам на «малых родинах», не чураясь там любой сельской работы: сажал, полол, убирал навоз и т.д. Однажды, гуляя по Казани, Рустем вместе с «братом» Мидехатом зашли на колхозный рынок. У входа безногий дед играл на гармони русские мелодии, положив перед собой кепку. Но привлечь внимание к своей игре ему не удавалось, и поэтому головной убор был пуст. Наши парни подошли к инвалиду, познакомились с ним, и Рустем попросил разрешения сыграть на инструменте деда. Гармонь в его руках запела, зажила, останавливая прохожих, которые быстро наполнили кепку старика деньгами.

Не жалел Р.Валеев своего времени на благотворительные дела. Несколько раз он приезжал к недвижимому поэту и художнику Г.Сагирову, жившему в деревне Старое Фейзуллово Кошкинского района, со специальными концертными программами.

О другом эпизоде вспоминал активный татарский общественник Самары И.М. Галяутдинов, одно время руководивший самодеятельным ансамблем «Идел моңнары». Этому коллективу предстояло выступление в Большечерниговском районе, и уже была запущена реклама, проданы билеты, как вдруг за день до концерта заболел гармонист, под аккомпанемент которого привыкли выступать певцы – и никак иначе. Идеал абый позвонил Рустему в Казань и объяснил ситуацию. Тот не только приехал сам на автомашине, преодолев 450 км до Самары, а потом 200 км – до Большой Черниговки, но и привез с собой несколько артистов, которые вместе с участниками «Идел моңнары» показали сельчанам свое мастерство.

Порадовал наградами и почестями нашего героя и начавшийся XXI век. Так, на VIII всероссийском телевизионном фестивале «Играй гармонь» (Уфа, 2004) с учетом мнения телезрителей и гостей концертов, а также звонков и писем, поступивших на адрес ТВ-программы, была в очередной (восьмой) раз отобрана «Золотая десятка» мастеров-гармонистов России, и в ее состав вошел Рустем Валеев. Два года спустя он стал участником юбилейного торжества «Играй, гармонь, в Кремле! 20 лет в эфире!» (Москва, 2006). Напомним при этом, что следующий после него татарстанец (Ринат Мухутдинов) попал в десятку лучших гармонистов России только в 2022 году. Кроме того, наш гармонист был аккомпаниатором-концертмейстером Международного конкурса исполнителей татарской песни имени И.Шакирова и постоянным участником юбилейных концертов ведущих солистов РТ.

В апреле 2005 года его чествовали в самарском Дворце культуры на площади Кирова в связи с 25-летием творческой деятельности. Тогда же отметили и другие круглые даты: 20-летие его тандема с И.Шакировым и 70-летие Ильгама эфенди. Юбиляры вместе с другими казанскими артистами дали трехчасовой концерт, по ходу которого зал частенько стоя им аплодировал. Было сказано много теплых искренних слов. вручено подарков и цветов. Рустем получил и благодарственное письмо командующего войсками ПриВО.

Выступать в Самаре он приезжал регулярно, не реже раза в год. Чаще всего появлялся вместе с Ильгамом Шакировым, иногда – со сборными концертами. При Валееве всегда были две сумки, в одной из которых находился дорогущий итальянский электробаян, не уступавший по стоимости автомобилю, а в другой – несколько разных гармоней и иные музинструменты. С их помощью виртуоз и универсал музыкального действа умел заглянуть в людские души и возбудить в них состраданье, большую радость или печаль. Имел он и свою, неподдающуюся повторению другими гармонистами мелизматику – небольшие музыкальные «украшения», обогащавшие мелодию, делавшие ее ярче и изящнее.

Во втором десятилетии нового века судьба нашего героя начала очень четко демонстрировать свою «зебровидность», чередуя светло-радостные и темно-грустные события. Так, в конце октября 2011 года в переполненном зале Татгосфилармонии прошел концерт, посвященный 50-летию Рустема Шарифулловича, который был показан по телеканалу ТНВ. А через неделю юбиляр вместе с легендарным И.Шакировым и ярким «букетом» известных артистов Татарстана прибыл на родину и дал большое представление во Дворце культуры на пл. Кирова. Считается, что Ильгам абый официально закончил певческую карьеру в 75-лет (т.е. в 2010 году), но в тот самарский вечер он порадовал и именинника, и зрителей своим уникальным голосом. Это было последнее выступление Шакирова под аккомпанемент Валеева в нашем городе.

На следующий год их обоих уволили из филармонии, и Рустем, по словам М.Аминова, начал работать учителем музыки в школе. Спрос на его музыку был по-прежнему велик, и наш гармонист порой проводил по 3-4 выступления в день в разных аудиториях. Вроде бы, иногда удавалось привлечь к любимому действу перед зрителями и переставшего быть художественным руководителем Татфилармонии Ильгама ага.

На излете весны 2013 года главному персонажу нашей статьи присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации. Но недолго он ходил в этом статусе, поскольку 5 марта следующего года скоропостижно скончался в казанской квартире от сердечного приступа. Рустем эфенди никогда не жаловался на здоровье, однако его весьма энерго- и эмоционально затратная деятельность под пристальным взором людей, с которыми надо входить в унисон по восприятию мелодии, видимо, накопила усталость в сердце.

На прощание с музыкантом, состоявшееся 7 марта в Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая, пришли родные и коллеги, журналисты и почитатели его таланта. Соболезнования прислали даже татары из США. Похоронили Рустема Валеева на мусульманском участке казанского кладбища Киндери.

В душах многих соплеменников по-прежнему звучит его гармонь и сохраняется образ доброго, справедливого, открытого для всех, неповторимо яркого человека, для которого музыка стала путеводной звездой по жизни. Вот одна из записей в Интернете: «Рөстәм абыйның көйләрен елап-елап тыңлыйм!!!» («Слушаю, плача, мелодии Рустема!!!»).

Уже через квартал после кончины героя статьи все в той же филармонии состоялся концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ, посвященный его памяти. Ежегодно в честь отца проводит различные мероприятия с участием звезд татарской эстрады сын Ислам: концерт баянистов, перформативный вечер-посвящение «Аккомпаниатор», джем-сейшен – концерт-импровизация на музыкальных инструментах и т.д. К тому же Ислам собирает видеоархив выступлений своего папы, который хранится на YouTube.com/malsislam.

А бывшие творческие коллеги гармониста-виртуоза отметили его 55- и 60-летие концертами «Якты бер моң». Даже на малой родине его мамы в Новомалыклинском районе Ульяновской области весной 2023 года провели фестиваль «Играйте, гармони», посвященный Р.Ш. Валееву. Строго говоря, Адия ханум родилась в Куйбышевской области, но когда она была дошкольницей, ее родная деревня вошла в состав только что созданной Ульяновской области. Тем не менее, ульяновцы молодцы – они почтили музыканта.

От них звучат и интересные предложения по закреплению памяти о нашем земляке. Например, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РТ, профессор Р.В. Шайдуллин – работающий в Казани уроженец ульяновской земли, считает необходимым увековечить имя Р.Ш. Валеева мемориальными досками, в названиях улиц, парков и фестивалей. Также он полагает, что творчество этого виртуозного музыканта, промчавшегося с родной музыкой по свету в качестве визитной карточки Татарстана, достойно Госпремии РТ имени Г. Тукая.

«А где же самарские предложения?» – может спросить читатель. Увы, ответить нечего, кроме эмоционального вывода одного из местных активистов – достоин памятника. Попытки Ш.Галимова получить поддержку местных заведений, в которых обучался Рустем, по мемориализации памяти музыканта завершились безрезультатно по объективным причинам. Нереально и использование в Самаре для этого средств монументальной пропаганды.

Зато возможны конкурсы молодых баянистов или фестивали гармонистов имени Р.Ш. Валеева, вечера памяти о нем осенью или весной, концерты к его юбилеям, тематические программы «Звезды «Ялкынлы яшьлек»» и воспоминания о бывшем коллеге в День гармониста, отмечаемый в России 25 ноября. Продвижение в этом направлении по силам обеспечить друзьям и знакомым Рустема эфенди по куйбышевской юности: Р.А. Гизатуллину, возглавляющему ныне татарский народный ансамбль песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек», М.Ш. Аминову – руководителю эстрадного ансамбля «Идел», и другим соплеменникам, имеющим для этого ресурс, желание и умение преодолевать трудности, не зацикливаясь на них, как это делал Рустем.

По словам брата, уезжая 40 лет тому назад «брать» Казань, он сказал, что хочет стать первым гармонистом в Татарии. И это у него, на радость любителей музыки, получилось!

Рашид ШАКИРОВ.

Журнал «Самарские татары», № 1(46), 2025 года.

Просмотров: 511