Летом 2022 года делегаты VIII съезда ВКТ, разбившись на секции, обсуждали в ходе дискуссии главный вопрос – кто и как выведет татар на новый путь развития. Перебрав многие фамилии, ораторы с огорчением отметили, что народ не ценит людей, внесших вклад в становление нации. Так, один из модераторов секции «Исторические личности и современные государственные деятели татар в аспекте формирования национальной гордости» директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН Татарстана И.Гилязов спросил у собравшихся, знает ли кто-то Н.Алимова (первый абсолютный чемпион Москвы по боксу в царской России), И.Ахмерова (руководитель советской резидентуры в США), И.Ислямова (исследователь Арктики, поднявший российский флаг над Землей Франца-Иосифа) или Г.Тазиева (бельгийский и французский вулканолог).

Зал промолчал. Не подали голоса, видимо, поскромничав, и посланцы самарской земли, хотя они могли прочитать публикации о первой тройке названных Гилязовым соплеменников в 18-м, 17-м и 21-м номерах журнала «Самарские татары». Лишь статьи о Тазиеве не было в нем. Устраняем сей пробел.

Итак, Гарун Сабирович Тазиев – инженер, спортсмен, исследователь, один из пионеров изучения вулканов, автор многочисленных интереснейших книг и фильмов об этих огнедышащих жерлах, основатель организаций вулканологов. Во второй половине минувшего столетия этому популярному ученому удалось донести свою страсть к вулканам до широкой публики. Выдающийся французский биолог, историк науки и философ Жан Ростан, чья деятельность была отмечена международными премиями, называл нашего соплеменника и россиянина по происхождению «рыцарем XX века».

Да, это был его век. Гарун появился на свет 11 мая 1914 года в городе Варшава, который к тому времени уже почти сто лет находился вместе с Царством Польским в составе Российской империи и являлся административным центром ее Варшавской губернии. Отцом мальчика стал Сабир Тазиев, родившийся в Ташкенте (по другим источникам – в Самарканде) и происходивший из старинного княжеского татарского рода Дашкиных, корни которого уходят в Залотую Орду.

Дедом Сабира был Сайфетдин Дашкин, который, решив уклониться от службы в царской армии, вместе с братом переехал из села Дашкино Краснослободского уезда Пензенской губернии в Среднюю Азию. У его сына Таджедина Сайфетдинова в браке с Газизой из Казанской губернии появился наследник Сабир Таджиев. Таким образом, знаменитый вулканолог Гарун Тазиев, фамилию которого «офранцузили» (тат. – Һарун Таҗиев, фр. – Haroun Tazieff),– это правнук Сайфетдина Дашкина.

А мамой нашего героя стала уроженка г. Двинска (ныне – Даугавпилс в Латвии) Женитта Ициковна Клупт, имевшая отцом врача-еврея и православную мать Софи Арианов. Хотя не исключено, что в Женитте текла и татарская кровь. Во-первых, в соответствии с бельгийскими документами, ее отца звали Ильяс, а, по информации сына Г.Тазиева, ее сестру – Асия, а тетю (сестру Ильяса) – Лола. Во-вторых, литератор русского зарубежья княжна З.А. Шаховская называла Женитту в своих воспоминаниях «российской татаркой».

Родители главного персонажа этой статьи познакомились в Бельгии во время учебы в Брюссельском свободном университете, где Сабир изучал медицину, а Женитта – химию. Поскольку их альма-матер не получала субсидий или грантов от правительства, то финансирование ее деятельности велось с помощью сбора средств и платы за обучение. Отец Женитты был в состоянии оплачивать учебу дочери, а Сабира поддерживало средствами татарское общество Ташкента, оказывавшее в начале 20 века финансовую помощь тем соплеменникам, кто желал учиться в европейских университетах.

В июле 1906 года будущие родители Гаруна поженились. Спустя три года Женитта получила докторскую степень по химии, а в 1911 году стала бакалавром политических и социальных наук. Вскоре Таджиевы приехали в Варшаву. Здесь родился их первенец Сальватор, который умер в двухмесячном возрасте. Сабир продолжил свою учебу в Швейцарии, но с началом Первой мировой войны он записался добровольцем в российскую армию и погиб во время обороны Варшавы.

Гарун был вторым сыном в семье Таджиевых и несколько лет жил в Царстве Польском с матерью. Затем они какое-то время провели в Петрограде, но обитание в нем тогда было крайне тяжелым, и им в поисках пропитания пришлось уехать в Тбилиси. Однако и здесь мама с сыночком не задержались надолго и в ноябре 1920 года отправились из Батуми на пароходе в хорошо знакомую Женитте Бельгию. Добравшись до Брюсселя, они поселились в районе Сен-Жиль, в котором исстари проживало много иностранцев. Перевод имени и фамилии мамы нашего героя на французский язык привел к тому, что c тех пор Женитта Таджиева превратилась в Зенитту Тазиеву (Zénitta Tazieff), Тазиевым стал и ее сын.

Надо сказать, чтов 2009 году в журнале «Агидель» появилась статья, автор которой утверждал, что отцом Гаруна является башкир Фаттах Тазиев, находившийся в немецком плену на территории Польши во время Первой мировой войны. У него на чужбине от жены-польки родились два сына, один из которых, якобы, и стал известным на весь мир вулканологом. Вернувшись в родное село Исламбахты Ермекеевского района Башкирии, Ф.Тазиев трудился на земле, был середняком, затем активным колхозником. Односельчане помнят, как он в годы Великой Отечественной войны вздыхал, полагая, что здешние два его сына, наверное, воюют против тамошних единокровных братьев.

Вполне везможно, что у Фаттаха ага и был сын Гарун, только к знаменитому тезке он не имеет отношения, в чем можно убедиться, просмотрев двухтомные мемуары ученого. Правда. для этого надо владеть французским языком.

В Бельгии молодая вдова Tazieff познакомилась с местным поэтом, переводчиком и литературоведом Робером Вивье. Они полюбили друг друга и летом 1922 года поженились, прожив вместе более шести десятилетий – до смерти Зенитты. Их бракосочетание состоялось во Франции, где супруги вместе с Гаруном обитали в течение некоторого времени в городе Аньер – промышленном пригороде Парижа, считавшимся одним из центров русских эмигрантов. Вивье сделал мальчика приемным сыном и своим наследником.

Отношения с отчимом у Гарука (так его называли близкие друзья) сложились хорошие, и впоследствии почти во все свои литературные произведения он помещал строфы стихов Вивье и говорил, что он «больше, чем его отец». А вот цитата из книги Г.Тазиева «Запах серы»: «Мне повезло: моими родителями были люди исключительного ума, сочетавшие широту воззрений со строгой этикой. Благодаря им я с юности усвоил определенную шкалу ценностей и поэтому строил свою жизнь сообразно личным принципам, чураясь как карьеризма, так и узколобого пуританства».

В столице Франции наш герой учился в лицее Монтень – государственной средней школе. Затем он с родителями вернулся в Бельгию. Семья обосновалась в пригороде Брюсселя, и Гарун начал посещать Королевский атенеум Изабель Гатти де Гамон – франкоговорящую школу, предлагавшую общее и профессиональное образование. Но в конце 20-х Р.Вивье, получившего пятью годами ранее докторскую степень в университете Льежа, пригласили туда заведовать кафедрой романских языков и литературы, и он с семьей перебрался в этот город.

Чем здесь занимался первое время Гарук, выяснить не удалось. Правда в одной из своих книг он приоткрыл занавес: «В юности я мечтал стать полярным исследователем, а до того – моряком. Но когда в 17 лет я явился поступать в матросы, капитану учебного судна удалось раскрыть мне глаза на истину. Потеряв надежду влезть в сапоги Кука, Лаперуза, Росса, Шеклтона, Скотта или Амундсена, я какое-то время метался в поисках, прежде чем не переключил свои интерес на земную твердь. Непроходимые леса Севера, куда я собирался отправиться, должны были стать трамплином для броска в полярное безмолвие». Еще в школьные годы он старательно вывел на обложке тетрадки из грубой холстины девиз отважного альпиниста-первопроходца прошлого века Маммери «Воля покоряет вершины».

В другой книге («На вулканах») он написал: «В молодые годы мне не раз приходилось работать на сахарных заводах (это было сезонное производство, так как сахар вырабатывают в течение трех месяцев, пока идет уборка свеклы)»,

То есть, юноша активно искал себя, сочетая это дело с серьезными занятиями спортом: боксом, футболом, легкой атлетикой и шахматами. С 1930 по 1932 год он играл за брюссельский «Дерзкий клуб» (полное название – «Королевский Дерзкий клуб Моленбек», выступавший в чемпионате страны по футболу. Во второй половине 30-х эта команда дважды становилась чемпионом Бельгии и один раз победила в Кубке страны.

Но Гарун в это время уже обучался в государственном сельскохозяйственном институте, расположенном в бельгийском городе Жамблу. В студенческие годы он увлекся регби, а также спелеологией и альпинизмом. «…Я открыл для себя Альпы, – отметил Тазиев спустя годы в одной из книг. – Это был шок, перешедший в пламенную страсть». Однако. наибольших успехов парень добился в боксе. Его включили в сборную Бельгии для участия в Олимпийских играх 1936 года в Берлине и срочно оформили бельгийский паспорт, поскольку он жил в стране на положении беженца без гражданства. Считалось, что Тазиев мог рассчитывать на медаль, однако Зенитта по политическим мотивам категорически воспротивилась поездке сына в гитлеровскую Германию.

В 1938 году он получил диплом агронома-инженера и устроился на работу ассистентом на кафедре энтомологии. Тогда же молодой специалист прошел военную службу в бельгийской армии, а год спустя был привлечен в ее элитное подразделение «Арденнские охотники» (полное название – «Средний батальон арденнских егерей») и получил воинское звание – резервный капрал горных егерей.

Бельгия тогда мобилизовала свои резервы, сохраняя строгий нейтралитет в обстановке, когда Франция и Великобритания объявили войну Германии в сентябре 1939 года. Но это ей не помогло, так как немцы 10 мая 1940 года без предупреждения вторглись в Бельгию.

С началом военных действий Гарун ушел на фронт. Как тренированного спортсмена его назначили командиром эскадрона велосипедистов. Он принял участие в боевых действиях и успел испытать «прелести» налетов фашистских «юнкерсов» и артиллерийских обстрелов, после одного из которых угодил в лазарет, а также плена, закончившегося побегом. Уже 28 мая бельгийская армия сдалась, и страна перешла под немецкое управление.

Тут же среди бельгийцев нашлись добровольцы для службы в рядах СС, из которых сформировали две дивизии: фламандскую и валлонскую. Первая позже стала участницей блокады Ленинграда, а вторая воевала против Красной Армии под Ростовом-на-Дону и на Северном Кавказе.

А что же наш герой? Предоставим слово ему самому: «После госпиталя я оказался в городе Льеже. Страну оккупировали нацисты. Вскоре мне пришлось искать, чем занять день. Потому что ночью мы с друзьями занимались саботажем. Знаете, слово «Сопротивление» я узнал уже после войны, а тогда, развинчивая рельсы на железной дороге и поджигая боеприпасы, мы считали, что занимаемся саботажем»…Да, так вот, мой друг предложил ходить вместе с ним в университет слушать лекции на геологическом факультете. Я согласился – надо же чем-нибудь занять время».

Добавим к этому, что, во-первых, запись на курсы позволила Тазиеву временно избежать обязательной немецкой трудовой службы. А, во-вторых, он поскромничал, перечисляя свои саботажные действия. По ночам Гарук с товарищами по подполью к тому же взрывал рельсы и столбы высоковольтной линии вокруг Льежа, посты централизации на железной дороге и туннели, военные гаражи. Для этого они устанавливали взрывные заряды, чаще всего толовые, но иногда и пластиковые, бывшие тогда в новинку (их им изредка сбрасывали с английских самолетов).

Именно в этот период Гарун вступил в близкие отношения с подругой детства Бетти Лавашри (встречаются еще три варианта написания ее фамилии) – директором детдома в Ласне, где она прятала юных евреев. Вместе с ней герой статьи участвовал в организации побегов английских парашютистов и оказании помощи русским военнопленным, сбежавшим с угольных шахт в Бельгии и северной Франции.

А учеба в Льежском университете постепенно превратилась для молодого человека из алиби в подлинное увлечение. После ночей подпольной работы он с жадностью раскрывал книги по геологии. Поскольку оккупация продолжалась, то Гарун успел прослушать все лекции и сдать экзамены, что позволило ему получить в 1944 году диплом инженера-геолога и горного инженера. Но сразу после экзаменов Тазиева арестовали гестаповцы, у которых вызвала подозрения «русская» фамилия выпускника. Дело могло кончиться печально, но парня спасло окончание войны.

Вскоре он начал трудиться ассистентом по минералогии на факультете естественных наук Брюссельского университета, потом преподававший ему в вузе геофизику и основы горнорудной разведки профессор И. де Манье предложил Тазиеву место ассистента в своей брюссельской лаборатории. А позднее он же побудил Гаруна поехать в Африку.

Так в 1945 году наш соплеменник стал инженером оловянных рудников в Бельгийском Конго. Находились они в провинции Катанга – самом богатом полезными ископаемыми регионе этой колонии. Трудиться инженеру пришлось в маске, но жара вынуждала через полчаса снимать ее и дышать пылью, хотя он прекрасно знал, насколько это вредно. Находил в таких условиях Гарун силы и время для занятий спортом, добившись даже звания чемпиона Катанги по боксу.

Через два года он покинул эту провинцию и в качестве чиновника геологической службы Бельгийского Конго прибыл в горный район Киву, где ему поручили составление геологической карты района озера Киву – одного из Великих Африканских озер.Тазиев добросовестно занимался этой работой, результаты которой могли быть обречены на лежание в архиве. и отсчитывал недели до возвращения в Европу. Как альпинист, он использовал свободные часы для восхождений на местные вершины, в том числе и на вулканы, которые его еще не интересовали.

Дальнейшие события он так описал в книге «Кратеры в огне»: «Оставалось еще около 40 недель, когда к концу дождливого сезона, в марте 1948 года, вернувшись на базу, я нашел ждавшего меня посыльного. …Далекий «большой начальник» предписывал мне отправиться как можно скорее к северной оконечности озера Киву, в Национальный парк Альберт, для наблюдения вулканического извержения в горной цепи Вирунга». Оказалось, что вследствие бокового извержения крупного вулкана Ньямлагира образовался новый вулкан. С подачи Г.С. Тазиева он был обозначен как Китуро – по местности, наиболее близкой к новой огнедышащей горе.

Пятимесячное наблюдение за его деятельностью и определило дальнейшие интересы героя публикации. С этого момента он решил изучать такие горы: «…я открыл для себя, во время извержения вулкана Китуро, весь набор эстетических, спортивных и научных прелестей, какой вулканология дарит человеку моего склада». Привлекли Тазиева эти гигантские «туннели», ведущие в недоступные «подвалы» нашей планеты, желанием понять причины и механизм извержений, а также незабываемым зрелищем грозного природного явления. Сказалась и любовь Гаруна к риску и преодолению физических трудностей.

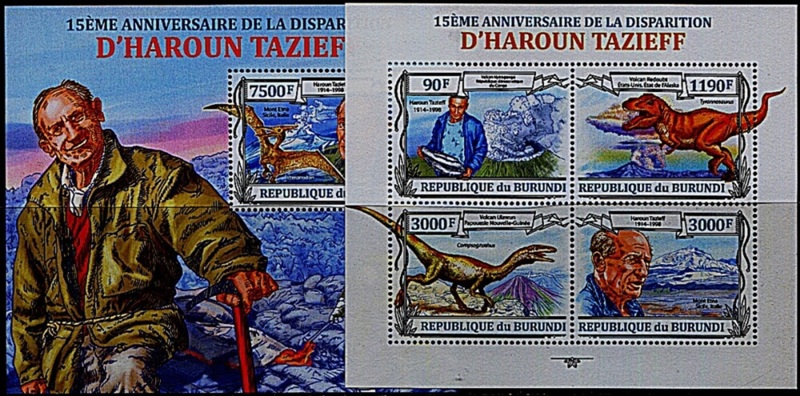

Книги Г.Тазиева

Правда, Китуро мог стать и последним вулканом в биографии романтически настроенного геолога-изыскателя. Вот что он спустя десятилетия написал об этом в книге «25 лет на вулканах мира»: «Спустившись за образцами кристаллов серы в один из побочных кратеров, зиявших в остывавшей лаве, я был внезапно повержен в беспамятство скопившимся на дне газом. Не окажись двое моих случайных спутников скоры на руку и достаточно сильны, чтобы вытянуть меня из передряги, я бы не смог советовать посетителям вулканов остерегаться впадин, пещер и гротов в полях базальтовой лавы. Ведь именно там может оказаться скопление двуокиси углерода – бесцветного газа тяжелее воздуха. А он разит наповал».

Сидя в палатке, разбитой в 300 метрах от Китуро, который взметал ввысь букеты раскаленного шлака, наш герой прочел о вулканах все, что удалось достать, и, по его словам, не только получил «начальное образование» по новой теме, но и ощутил жгучее желание посмотреть самому и «пощупать» знаменитых представителей вулканического семейства. В тот же год он во время отпуска обошел центральную часть Великого Восточно-Африканского рифта (разлома) от горы Кения до Килиманджаро, чтобы взглянуть на вулканы и геологические структуры, о которых говорилось в книгах.

Затем российский варшавянин татарского происхождения осваивал профессию вулканолога, где только мог, но особенно в Италии – на Стромболи и Этне. Во многом благодаря этим непрерывно действующим вулканам, находящимся всего в нескольких часах полета от Парижа, он закончил «среднее огнедышащее образование». А Этна и Стромболи стали для него центром исследований на многие годы.

Именно Этну пытался изучать античный философ-материалист Эмпедокл, но она его и погубила в 430 году до нашей эры. Далекие предки нарекли вулканы гигантскими жерлами, извергающими всепожирающих драконов и сатанинское пламя. Они полагали, что у бога огня и кузнечного дела Гефеста (по греческой мифологии) есть под землей кузница, и когда он в ней начинал работать, «включались» вулканы.

Глубины нашей планеты до сих пор недоступны, и ученые выдвигают гипотезы о внутреннем ее строении, основываясь лишь на различных косвенных признаках, дающих о себе знать, в том числе и в ходе вулканической деятельности, которая приводит порой к катастрофическим последствиям. Достаточно упомянуть гибель города Сан-Пьер на острове Мартиника в Карибском море в 1902 году. С 28 тысячами его жителей лава вулкана Монтань-Пеле расправилась за несколько минут, все сжигая и разрушая при движении с необычайной быстротой. Людей, которые спрятались на судах, сжатый воздух, мчавшийся перед потоком огня, сбросил в воду. Спасся только один горожанин – старый негр, сидевший в тюрьме, толстые стены которой защитили его. А извержение индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году оборвало жизни более 36 тысяч людей в разных странах, так как как вал воды, поднятый подземным взрывом, достиг Америки и Африки, а потом Англии и Франции. 30-40-метровая волна обрушилась на берега пролива, сметая все на своем пути и сглаживая холмы. Следует вспомнить и извержение Этны в 1669 году, разрушившее 50 городов, 300 селений и отправившее на тот свет 100 тысяч человек.

Подсчитано, что за последние девять тысяч лет на земном шаре произошло около пяти с половиной тысяч извержений. И можно понять недоумение Тазиева по поводу того, что вплоть до 1960-х годов вулканология занимала положение Золушки среди наук о Земле. Привыкший всегда двигаться вперед, Гарун начал долгую борьбу за возобновление вулканологических исследований, не имевших ценности в глазах научных властей.

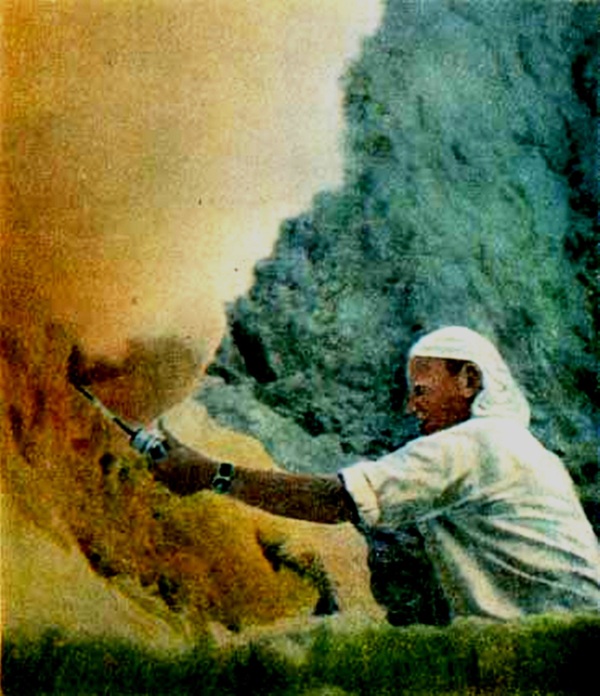

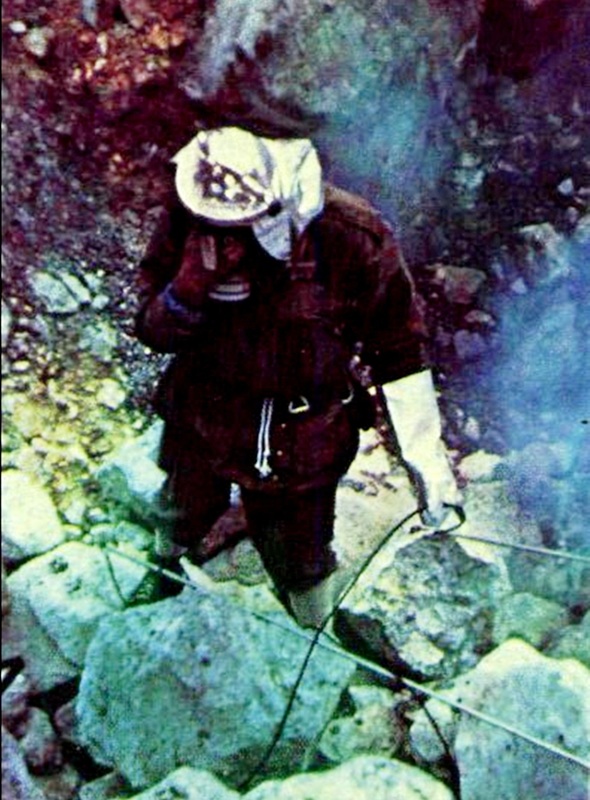

Он, разъезжая по свету от одной «диковинной отдушины» к другой, посетил множество кратеров, наблюдал несчетное число взрывов и лавовых потоков, видел растущие на глазах конусы и огненные озера, смотрел, как из ревущих жерл вырываются фонтаны магмы и струи раскаленных газов, стал свидетелем подводных извержений, трудился неделями в кратерах, а однажды в одном из них даже ночевал. Такой режим существования был выбран им для обретения практического опыта и изучения разных вулканов.

Этот опыт накапливался в условиях существования, которые вряд ли уступали спартанским. Герою статьи доводилось совершать 100-километровый поход к вулкану через пустыню при жаре в 54°С, летать на самолете ниже уровня моря при температуре за бортом +57 °C, перетерпевать 30-часовые метели в палатке у вулкана при ветре в 180 км/ч, обмораживать и обжигать ноги, бороться с жаждой с помощью приема внутрь чайной ложки соли, есть пищу всего четыре раза за девять дней, блокируя голод бананами; соблюдать в кратерах правило вулканолога – «опирайся одной ногой, а вторую охлаждай в воздухе».

Кстати, левая нога Тазиева вскоре стала представлять хирургический музей: два раза сломана, колено вывихнуто, со ступни слезла кожа, когда хозяин по ошибке опустил ее в кипящий источник в Катанге, и, наконец, неосторожный выстрел из ружья разнес стопу на 20 частей. К этому можно добавить удары вулканических бомб по ногам и телу, приведшие к ожогам второй степени. По мнению нашего героя, лишь случай помог ему раз пять выйти живым из-под огненного шквала.

Однажды Гарун и его провожатые заблудились на местности. а когда все-таки выбрались из чащобы через несколько дней, то узнали, что уже разослано сообщение о гибели ученого. Кончина была реальна и при обследовании вулкана Ягуэ на острове Танна, к югу от архипелага Новые Гебриды. Местные жители приняли экспедицию за колдунов, вызванных с другого края земли с целью взять в плен живущего в кратере духа Ярпопанги – хранителя их племени. И они с копьями в руках встали на защиту духа.

Зато количество тазиевских «знакомых» среди огнедышащих гор быстро росло: к Китуро, Ньямлагире и Ньирагонго в Африке, а также Этне и Стромболи в Средиземном море прибавились Капелиньюш на Азорских островах, Исалько в Центральной Америке, Мерапи и Батур в Индонезии, Асама и Сакурадзима в Японии, Эребус в Антарктиде, Долина тысячи дымов на Аляске, Суфриер на Гваделупе, Монт-Пеле на Мартинике и далее по всей планете. В 1956 году Тазиев совершил восьмимесячное кругосветное путешествие в 60 тысяч километров по вулканам Индонезии, Филиппин, Японии, Гавайи и Латинской Америки, ознакомившись с работой. полдюжины обсерваторий и побеседовав там со многими вулканологами высокой квалификации. К концу 1970 года на лицевом счету Гаруна Сабировича значилось полторы сотни посещенных кратеров, но он считал, что до выполнения плана ему еще очень далеко, так как тогда в мире насчитывалось более 600 действующих вулканов. Хотя, по мнению российского ученого-вулканолога Е.К. Mapхинина, ни один человек не наблюдал столько разнообразных, расположенных в разных местах планеты вулканов, как Тазиев. Неслучайно журналисты называли его «адским детективом».

В научных исследованиях героя статьи Мархинин выделял три направления: 1) изучение типов и динамики вулканических извержений; 2) проблема вулканической опасности и ее предотвращения; 3) исследование вулканических газов. Очевидно, что с первыми двумя направлениями все понятно. а последнее требует некоторой расшифровки.

Упомянутые газы дают ключ к пониманию механики вулканизма, если их пробы брать в момент отделения от «родительницы» – магмы. Тем не менее, из-за соображений безопасности и тяжести процесса пробы обычно получают от фумарол – трещин в конусе вулкана, из которых выходят газы и пары без сопутствующих жидкостей или твердых веществ. Но эти газы успевают охладиться, смешаться с водой и окислиться, что не приводит к заметному прогрессу в знаниях об извержениях.

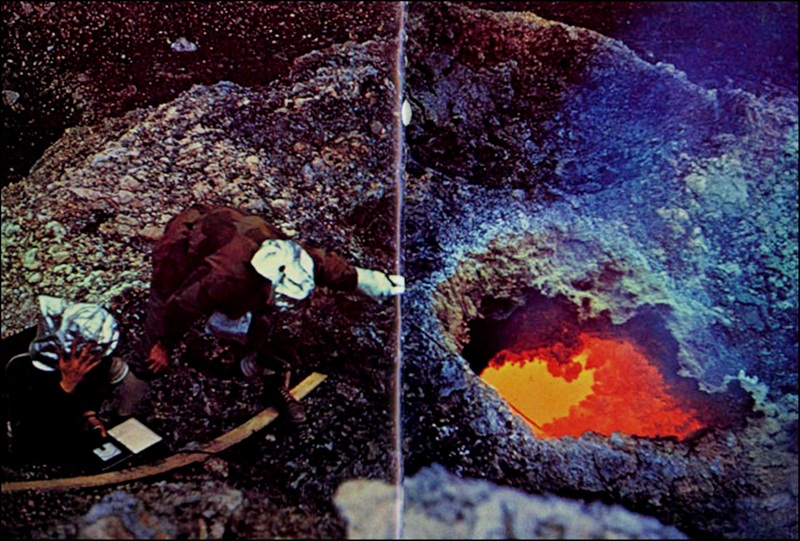

Уже в 1948 году наш герой сделал свое первое открытие – озеро кипящей лавы в вулкане Ньирагонго, бывшее тогда единственным известным в мире. И понятное дело – он загорелся идеей спуститься к этому озеру, чтобы с его поверхности взять пробы газов. Альпинистская подготовка и соответствующее одеяние позволяли Гаруну рассчитывать на успех, а о возможном извержении вулкана в этот момент рисковый соплеменник старался не думать.

Но управляющий национальными парками Бельгийского Конго воспротивился его деятельности у вулкана, а свое начальство приказало Тазиеву прекратить «ребячество» и вернуться к серьезным вещам. После этого он подал в отставку с должности в геологической службе этой страны и остался без средств. Поскольку вулканологические экспедиции стоят недешево, то Тазиеву пришлось пять лет дожидаться новой поездки на Ньирагонго. Однако второе запретное вторжение в кратер не позволило ему ни опуститься ниже, чем раньше, ни провести научные наблюдения.

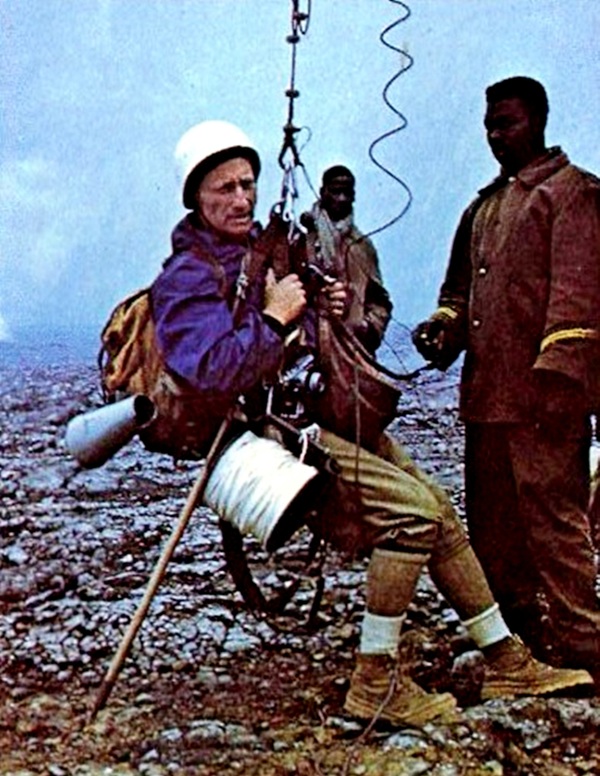

Следующие экспедиции сюда наш вулконолог смог организовать в 1958 и 1959 годах, заручившись поддержкой короля Бельгии Леопольда III – любителя природы и наук. И спустившись по стенке кратера на 180 метров вниз, к озеру, Гарун эфенди и члены его команды впервые после стольких лет усилий достигли места, где могли брать на пробу совсем свежие газы. Для этого им пришлось облачиться в латы из алюминизированного асбеста и ботинки на толстой каучуковой подошве, а также в почти космические шлемы с противогазами и взять в руки длинные трубки с приборами и ампулами на конце. Сильный жар и ядовитый воздух их утомили, подошвы обуви оплавились, а одежда разлезалась под воздействием едких газов. Но настроение было приподнятое. Как отметил позже Тазиев, «До нас только дважды отбирались газы с температурой выше 1000°. Вот почему ампулы, которые мы наполнили газом с температурой 1040 C, стали одним из моих сокровищ».

В кратком сообщении о результатах двухлетних работ на Ньирагонго он перечислил проведенные исследования: спектрография, сейсмология, магнитная съемка, гравиметрия, термометрия лавового озера и выделяемых газов и, наконец, отбор проб для последующего химического анализа.

В 1969 году удача вновь улыбнулась Гаруну: удалось обнаружить второе озеро лавы в кратере вулкана Эрта-Але, находящегося между Эфиопским нагорьем и Красным морем. И к этому чуду природы удалось со временем подобраться. А пять лет спустя наш герой открыл и третье озеро – в антарктическом вулкане Эребус. Но к нему спуститься не удалось.

Изучение типов и динамики извержений «огнедышащих жерл» подвигало исследователей к решению проблемы предотвращения вулканической опасности. С этой ситуацией Тазиеву приходилось сталкиваться в разных странах и не один раз. Чаще всего он не мог дать категорический ответ из-за нехватки информации, чем разочаровывал людей, считавших, что такой специалист обязан все знать в своей области. Но непросто было понять алгоритм действий Гефеста-кузнеца. Тем не менее, за первые четверть века своей вулканологической деятельности Гарун раз пять выдавал надежные заключения относительно реальной или мнимой опасности. В этих случаях срабатывало сочетание конкретной ситуации, накопленной практики и рациональных выводов.

Так было в 1958 году на Файяле, в архипелаге Азорских островов, где наш вулканолог смог успокоить жителей, потрясенных 450 толчками, которые за сутки с небольшим повредили все дома на острове. Это дал о себе знать вулкан Кальдейра, считавшийся потухшим. А когда 8 июля 1976 года из гваделупского вулкана Суфриера произошло фреатическое извержение (так называется взрыв пара, пепла, камней и вулканических бомб в виде кусков вязкой раскаленной лавы, но без появления ее потока) и население охватила паника, Г.Тазиев, посетив «возмутителя спокойствия», сделал вывод, что его состояние не предвещает катастрофы, и уехал на вулкан в Эквадор, оставив на Гваделупе сотрудников для слежения за ситуацией, Однако после фреатических выбросов 24 июля и 9 августа началась эвакуация 75 тысяч людей – по предложению других вулканологов, не поднимавшихся к вулкану, но поддержанных директором Парижского института физики Земли.

Гарун Сабирович вернулся на Гваделупу, провел новый осмотр вулкана, чуть не погибнув под очередным градом горячих бомб (некоторые из них были больше грузовика), но потока лавы, о котором твердили оппоненты, не обнаружил. Подобные выбросы следовали до весны следующего года. однако катастрофой и не пахло. Осенью международная комиссия высказалась в пользу мнения Г.С. Тазиева и его сотрудников. В результате до конца 1977 года он получил приглашение посетить шесть стран и оценить степень опасности для людей, живших вблизи вулканов.

А 14 мая 1983 года ученый добился успеха в более чем 10-летней борьбе с законом и властями Сицилии, а также журналистами и прочими противника ми его идеи – отвода потока лавы из Этны по искусственному руслу в безопасном направлении. До этого времени такое разрешение не давали, и огненная река сжигала сотни гектаров насаждений, фермы и доползала до жилья. В течение 83 суток после операции по отведению лавы, не пострадал ни один объект инфраструктуры. Для сравнения приведем такие данные: за первые 47 суток извержения, с 28 марта по 15 мая, лава разрушила 14 км шоссе, 52 здания, 76 га лесов и 25 га садов.

Справедливости ради надо сказать, что не все предсказания Гаруна эфенди сбывались. Так, облетев в 1980 году вулкан Святая Елена в Калифорнии (американцы не разрешили «пощупать» грозный конус руками) и увидев лишь следы фреатических извержений, он назвал его «Маленьким Суфриером» и заявил об отсутствии угрозы. Буквально через несколько дней произошел выброс другого типа, оказавшийся одним из самых сильных в Северной Америке XX века, который привел к гибели 57 человек. Не оправдалось (по крайне мере пока) и предположение Тазиева относительно Ниццы. Рассмотрев проявления подводного оползня, он сказал, что знаменитый курорт может исчезнуть в море в любой момент.

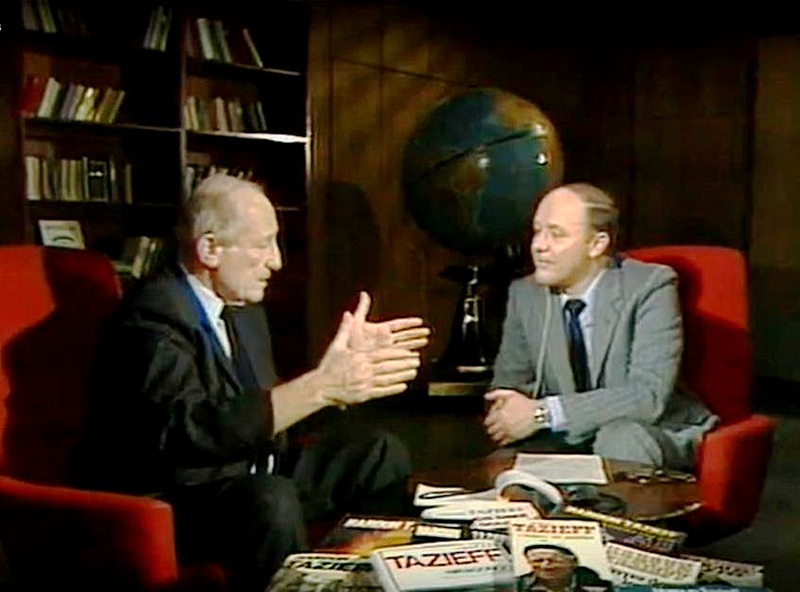

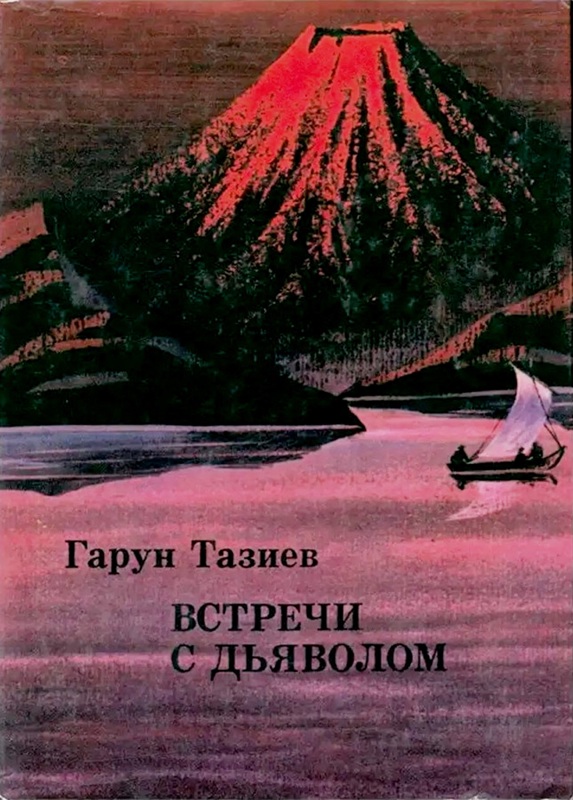

У читателя статьи уже, наверное, возникли два вопроса: а кем же работал Г.Тазиев, что мог так свободно перемещаться по свету, и кто обеспечивал поездки его команды? Начнем с ответа на второй вопрос. Вплоть до 1967 года он вынужден был сам финансировать экспедиции, поскольку вулканология все еще оставалась бедной родственницей. Деньги появлялись от издания книг, выпуска фильмов и чтения публичных лекций. Так, в 1951 году был напечатан его труд «Кратеры в огне», и Г.С. Тазиев мгновенно стал мировой знаменитостью. А в конце 50-х он создал первый из своих документальных научно-популярных фильмов «Встреча с дьяволом», который, триумфально пройдя по экранам кинотеатров мира и в том числе в СССР, собрал множество призов. Скупой на похвалы российский эмигрант и ученый В.А. Костицын после просмотра его в Париже написал в дневнике: «Ну и фильм, необычайный, потрясающий, потребовавший от автора колоссального мужества и огромного искусства… Рассказать его нельзя, и смотреть его надо много раз».

Теперь о штатной и общественной работе. В 1950 году Гарун ага стал ассистентом Брюссельского свободного университета, где в течение двух лет преподавал геологию. После упомянутого выше кругосветного путешествия он был принят в этот вуз доцентом и создал национальный центр вулканологии. С 1958 года Тазиев трудился доцентом факультета естественных наук Парижского университета и возглавил в столице Франции отдел вулканологии Института физики Земли.

В 1961 году он создал Международный институт вулканологии на острове Сицилия, который патронировали Итальянский национальный совет по научным исследованиям и ЮНЕСКО. Здесь учились и стажировались молодые специалисты из многих стран. Руководивший учреждением Гарун большое значение придавал физической подготовке коллег, ибо, по его мнению, «подлинные энтузиасты не могут довольствоваться наблюдением вулкана издали». «Банде Тазиева» удалось оборудовать на Этне обсерваторию, которую вулкан спалил лавой в начале 70-х.

Экспертом ЮНЕСКО наш герой выезжал на извержения вулканов в Чили (1961), Коста-Рике (1964), Индонезии (1964-1965) и Исландии (1973 год). Студенты парижских университетов середины 60-х знали его как преподавателя вулканологии. А в 1967 году в жизни Гаруна начался новый этап. Ученому предоставили место исследователя во французском Национальном центре научных исследований и впервые за 18 лет положили оклад. Выделенные средства позволили наметить программу работ, приобрести инструментарий, подобрать сотрудников и запланировать выезды на местность. Среди новых возможностей оказалось также сотрудничество с французским Комиссариатом по атомной энергии.

В 1971 году Тазиев получил французский паспорт, автоматически лишившись бельгйского гражданства, и вскоре возглавил лабораторию в Жиф-сюр-Иветт, в 20 км от Парижа, которая специализировалась на исследованиях вулканических газов. Она входила в состав Центра по изучению слабой радиоактивности Национального центра научных исследований и занималась разработкой методов измерения и регистрации выбросов массы и энергии из вулканов в атмосферу.

После упомянутой выше «Битвы вулканологов при Суфриере» наш герой был уволен из Института физики Земли, но он подал протест в суд и выиграл дело, однако в названное учреждение не вернулся. В 1980 году его лишили всех званий и сместили с должности председателя ученого совета Международного института вулканологии на Сицилии, поскольку он назвал виновников трагедии, разыгравшейся за год до этого на Этне – из-за извержения, об опасности которого Гарун эфенди не только предупредил, но и добился запрета на посещение вулкана (оно вскоре было проигнорировано турфирмами с подачи местных вулканологов), погибли девять человек, а вдвое больше было ранено.

Область деятельности Тазиева, постепенно расширяясь, охватила хозяйственную и политическую сферы. Отметим рост его карьеры в крупном регионе Франции, называвшимся Рона-Альпы: муниципальный советник г. Гренобля, мэр городка Мирманд с 1979 по 1989 год, генеральный советник курорта Изер с 1988 по 1994 год и региональный советник Рона-Альпы с 1992 по январь 1995 года.

Много лет вулканолог был советником правительства Франции, а в 1984-1986 гг. его должность называлась так: государственный секретарь при премьер-министре Франции, отвечающий за предотвращение основных природных и технологических рисков. Сам он с юмором называл себя, «министром по мини-катастрофам». До этого Гарун ага достойно проявил себя на посту комиссара по вопросам крупных стихийных бедствий во Франции, на который его назначили в середине 1981 года.

Комиссару доверили возглавить работу по снижению ущерба от природных катастроф. Сначала он в течение четырех месяцев все обдумал с сотрудниками, а потом начала работать специальная комиссия, которая через год представила доклад. Изучив его за два месяца, герой статьи доложил свои соображения премьер-министру. Вскоре правительственный вестник опубликовал декрет об учреждении Комитета по вулканической опасности, во главе которого был поставлен Г.С. Тазиев. Так в апреле 1983 года началась перестройка французской вулканологии. А Гарун абый после работы в правительстве страны, где его должность в новом составе упразднили, опять председательствовал в названном Комитете с 1988 по 1995 год.

У неутомимого исследователя вулканов были и другие интересы. Он занимался спелеологией и спускался в глубочайшие пещеры, был одним из пионеров в обосновании теории тектоники плит и написал книгу о землетрясениях, освоил глубоководные погружения в команде океанографа Жака-Ива Кусто и искал в Коралловом море обломки судов экуспедиции Жана-Франсуа Лаперуза, пропавшей в конце XVIII века, подняв вместе со своей командой со дня около 10 тонн различных предметов. Также Гарун эфенди изучал разлом земной коры в Красном море и выявил расширение этого моря, которое рассматривал как зарождающийся океан, увеличивающий расстояние между Аравией и Африкой.

И при всем при этом наш герой очень жалел, что имеет мало времени для занятий живописью. А в преддверии своего 60-летия рассчитывал по-прежнему выступать за международную команду регбистов-ветеранов.

Солидную организационную и научную работу он сочетал с популяризаторской деятельностью. Благодаря Г.Тазиеву многомиллионная аудитория зрителей разных стран познакомилась с фильмами, снятыми в вулканах. По материалам своих экспедиций он создал 48 коротко- и полнометражных фильмов, стал автором 23 книг, 11 научных трудов и более ста статей. В 1967 году его кинолента номинировалась на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

За свои изыскания, книги и фильмы Гарун Сабирович был удостоен многих наград и премий. Среди них назовем литературную премию Жана-Вальтера Французской академии наук (1966), золотую медаль «Покровитель» британского Королевского географического общества (1970), медаль Мунго Парк Королевского Шотландского географического общества (1975) и премию Жана Перрена Французского физического общества (1975). Он являлся членом ряда иностранных академий и географических обществ, в том числе Филоматического общества, созданного в Париже еще в конце XVIII века, и Клуба исследователей Нью-Йорка, который существовал с 1904 года.

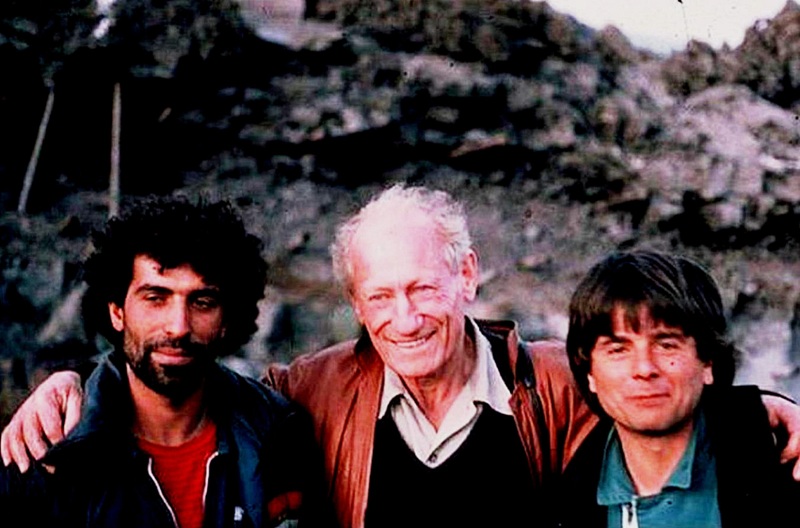

В начале 70-х Гарун Сабирович несколько раз посетил Советский Союз, в частности, в 1971 году принял участие в состоявшейся в Москве 15-й Генеральной ассамблее Международного геодезического и геофизического союза. Приезжал он и на встречи геофизиков. Благодаря публикации журнала «Вокруг света» его разыскали двоюродные сестры, жившие в Ташкенте. Поэтому вскоре Тазиев отправился в Среднюю Азию восстанавливать родственные отношения. В результате со временем появился его четырехсерийный телефильм «Возвращение в Самарканд». А в 1984 году наш соплеменник рассказал о своей работе в советской телепередаче «Клуб путешественников», хотя в книгах он не раз вел речь о нежелании быть зачисленным в племя так называемых «путешественников».

Встречавшийся с ним несколько раз профессор Е.Мархинин позже вспоминал, что всегда видел перед собой жизнерадостного, увлекающегося человека, удивительно простого и приветливого. Беседуя с русскими, Гарун эфенди старался говорить по-русски, вставляя иногда английские или французские слова. Когда беседа на русском была сложной, Тазиев прибегал к помощи своей матери. Владел «великим и могучим» и его отчим. переводивший стихи россиян.

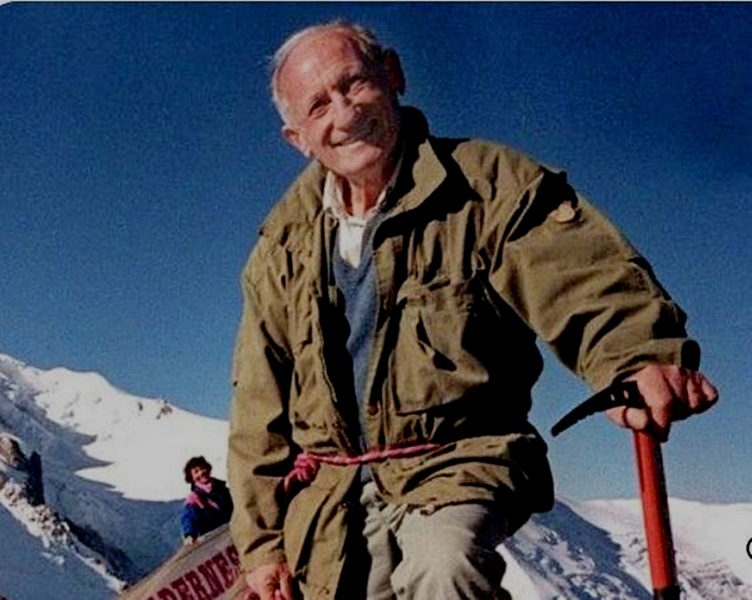

И в преклонном возрасте Гарун Сабирович продолжал работать на вулканах, писать книги, статьи и снимать фильмы. С 1989 по 1996 год вышли семь его книг, в том числе два тома упомянутых мемуаров «Вызовы и шанс: моя жизнь». Весьма выразительны их подзаголовки: «От Петрограда до Ньирагонго» и «Вулканический бродяга». В 1991-1993 гг. появились его фильмы «Этна 89», «Огонь Земли» и указанный выше «Возвращение в Самарканд». А последняя научная статья Тазиева «Природные и промышленные риски» опубликована в 1998 году.

Будучи честным человеком, он в 90-е годы выступал против попыток использовать экологические соображения для решения экономических задач в интересах бизнеса некоторых фирм или ведения большой политической игры. И проблему озоновых дыр, и угрозу глобального потепления Гарун ага считал аферами, заявляя следущее: «Озоновая дыра – это естественная дыра, которая появляется над Антарктидой в начале октября и исчезает к концу декабря. В Европе, думаю, я единственный человек, который опровергает основную версию, но мне никогда официально не противоречили ни экологи, ни ученые».

А вот выводы родоначальника нового направления науки – биовулканизма, которым называют академика Е.К. Мархинина, он разделял. Суть своей теории заслуженный деятель науки РФ, бывший еще и членом Союза российских писателей, отразил в строфе: «Особо славен вулканизм. / Ведь это он создал, к примеру, / Земную твердь и атмосферу, / А также воздух, нефть и газ. / И предпосылки для всех нас». Тазиев тоже отмечал «…исключительную роль, которую играли вулканические газы в зарождении жизни и в ее эволюции вплоть до появления животных, наделенных разумом, то есть нас с вами».

Годы физических нагрузок, однако, давали о себе знать, и в 1997 году Гарун Сабирович обратился в парижский госпиталь по поводу операции на позвоночнике. Занесенная в ходе ее инфекция дала осложнение, которое подточило здоровье вулканолога, и 2 февраля 1998 года он скончался. Через четыре дня ежедневная французская газета «Юманите» отреагировала на это печальное событие статьей «Тазиев, властелин вулканов, мертв». Похоронили его на кладбище Пасси, издавна ставшем аристократическим некрополеми расположенном невдалеке от Эйфелевой башни. Могила ученого украшена фреской майя с саркофага, найденного в г. Паленке (ныне – Мексика).

С удовлетворением отметим. что память о «властелине» жива. В некоторых городах мира появились улицы, названные в его честь, а в Антарктиде – скалистый гребень близ Эребуса. Имя Тазиева получил также астероид под номером 8446, открытый в Крымской астрофизической обсерватории. Текущий век прибавил в коллекцию минералов новый камень – «тазиевит», найденный у вулканов Камчатки. Во Франции имя Гаруна Тазиева носят Центр земных наук, три школы и трибуна регбийного поля стадиона в г. Дранси. Есть информация и из Татарстана: весной 2020 года в Гуманитарной гимназии-интернате г. Актаныша прошел Онлайн Фестиваль наук и искусств имени Гаруна Тазиева (Harounfest).

Упомянутый Центр земных наук проводит массовые образовательные мероприятия и координирует деятельность четырех ассоциаций имени Г.Тазиева, которые работают над научным и культурным наследием исследователя, проложившего в прошлом веке путь к современной вулканологии.

Как написала в год столетия нашего героя в своей статье «Самый известный татарин Франции» Инера Сафаргалиева, популярность его в этой стране можно было сравнить лишь с авторитетом Жака-Ива Кусто и аббата Пьера – создателя фонда для бедных «Эммаюс». Эти три персоны не выбывали из ежегодного ТОП-50 французских знаменитостей на протяжении многих лет. То есть Гарун Сабирович, по мнению граждан, находился на вершине славы, и эту гору он взял трудом и смелостью, как и другие горы в ходе жизни – спокойные и огнедышащие. Все-таки верное имя дали ему родители, ведь в переводе оно означает «горный».

Ну и согласимся с Инерой ханум – руководителем французско-татарской организации «Окситания и Татария», всю жизнь прожившим за пределами России, что «в очередной раз мы видим, как лучшие представители татарского народа обогащают своим трудом и талантом цивилизации и культуры других народов».

Рашид ШАКИРОВ.

Журнал «Самарские татары», № 1(46), 2025 года.

Просмотров: 490