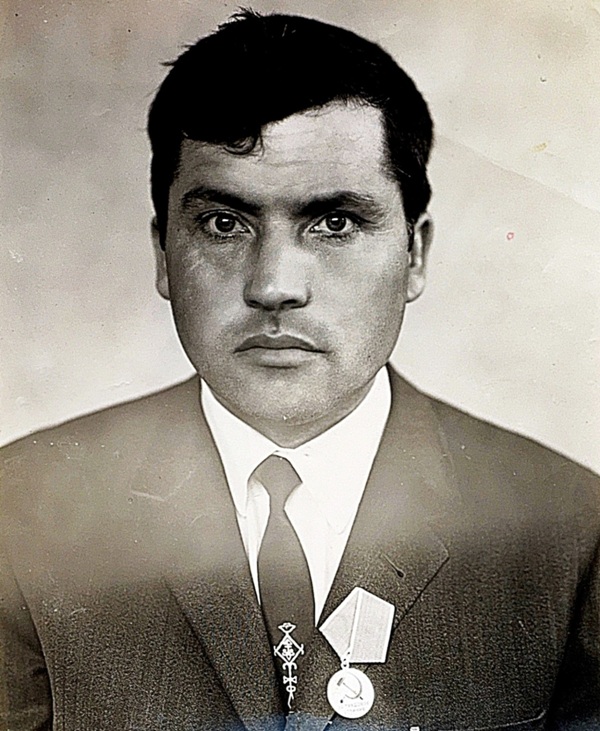

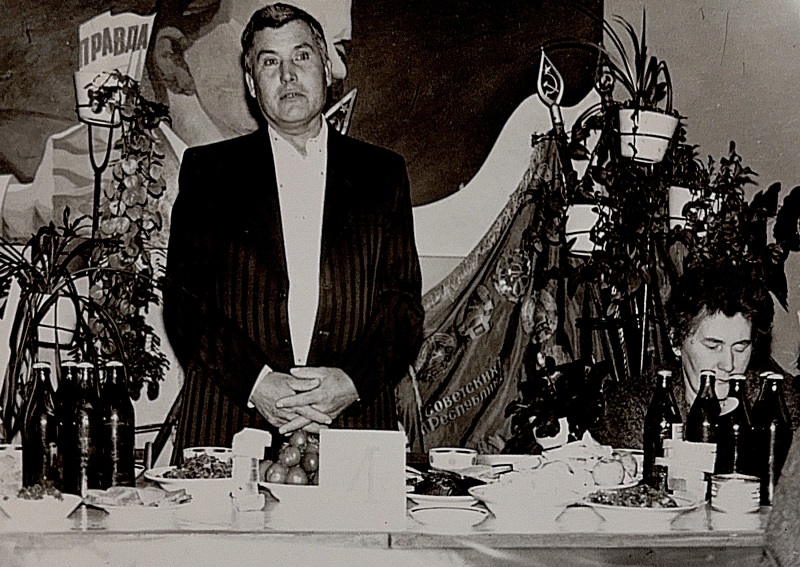

Летом 2008 года в Черновском Доме культуры Волжского района в рамках IV областных дельфийских игр прошел тематический вечер «Горжусь своей семьей». Героями этого праздника стали члены дружной многодетной ячейки общества, глава которой Шамсутдин Шайхутдинович Шакуров и его супруга Фания Сулеймановна давно добились уважения односельчан не только своей добротной работой в совхозе и школе, но и энергичной общественной деятельностью, искренней заботой об окружающих их людях, а также умелым воспитанием трех сыновей, достойно продолжающих дело отца. Для Шамсутдина абый данный вечер стал последним, на котором он появился на публике и выслушал добрые слова в свой адрес и родных. Тяжелая болезнь через четыре месяца оборвала жизнь ветерана труда и кавалера медали «За трудовое отличие».

Многие годы до этого в совхозе «Черновский» его называли коротко и емко – хозяин. Причем данное слово звучало как в устах рядовых тружеников, так и начальства. А ведь он не возглавлял известное на всю область хозяйство, а был лишь управляющим 6-м отделением, специализировавшимся на выращивании овощей, в основном огурцов, в закрытом грунте. Правда, руководил им успешно с момента создания в 1971 году и непрерывно почти четверть века – до выхода на пенсию.

Отделение всегда было рентабельным, и благодаря труду ста с лишним человек в теплицах, размещенных на девяти гектарах, черновские огурцы гремели на весь регион, а работницы получали государственные награды вплоть до ордена Ленина. Даже превратности погоды, подводившие временами овощеводов совхоза, не сказывались на результатах деятельности тепличниц. Так в 1981 году бригаду Л.А. Михайловой, собравшую по 16,9 кг огурцов с квадратного метра при плане 11,0 кг, признали победителем районного соцсоревнования. А коллеги, пестовавшие урожай овощей на открытом грунте, с планом не справились.

Да и в целом 6-е отделение многократно побеждало в социалистическом соревновании по сбору овощей в районном и областном масштабах, получая переходящие Красные знамена. Поэтому награды часто находили и Шамсутдина ага: грамоты и дипломы, премии и знаки «Победитель социалистического соревнования», вывешивание фотографии на районной Доске почета и включение в состав групп передовиков сельского хозяйства области, выезжавших для обмена опытом за границу (ГДР, НРБ, ЧССР).

Ш.Шакуров благодаря опыту, накопленному за годы работы на земле в разных должностях, и знаниям, полученным в учебных заведениях, которые были ориентированы на сельский труд, практически все умел делать сам и требовал того же от подчиненных – в рамках их ответственности, конечно. А еще как дисциплинированный и переживающий за общее дело человек, он старался настроить на такой же лад и коллектив. Верно подметил в свое время тракторист И.М. Гаврилов: «Потому у нас дела в хозяйстве идут неплохо, что управляющий наш порядок любит и приучает к этому нас. Как-то неловко в своем деле небрежность допускать или «слабинку» дать – пораньше с работы уйти. Он требует и к технике отношения серьезного». А односельчанка З.Р. Бутузова считала Шамсутдина Шайхутдиновича образцом верности своему долгу организатора производства.

Одним словом, всеми было признано, что во главе 6-го отделения стоит умелый и инициативный руководитель, а также знающий специалист с крепкой хозяйской хваткой, который смог в непростой труд овощеводов внести творческую атмосферу созидания. Будучи коммунистом, он всегда ставил интересы коллектива выше личных амбиций. Из всего из этого и складывался его авторитет.

Герой статьи отправлялся на работу к 7.00, оседлав подаренный за производственные успехи мотороллер, а возвращался поздно вечером. В его сплоченном коллективе трудились представители шести национальностей: мордва, русские, чуваши, татары, белорусы и украинцы. Не все из них могли с легкостью произнести имя-отчество управляющего, поэтому не для татар он был Александром Алексеевичем. Интернационализм отделения упрочивался не только общим ударным трудом, но и общей песней в художественной самодеятельности, совместными премиальными поездками в учреждения культуры Куйбышева и коллективным отдыхом на природе.

И еще одна специфика отделения требовала особых действий Шакурова – преимущественно женский состав работников. Как известно, «слабый пол» становится грозной силой при организованном выступлении, и ему в этих случаях по плечу любые перемены. История человечества знает много таких примеров. Судя по всему, управляющий умел общаться со своими тепличницами. Однажды он вел очень «горячее» собрание, созванное в связи с тем, что женщины не стали выполнять распоряжение совхозного начальства. Говорили они бурно и много. Шакуров молча ждал, когда все выговорятся. А потом попросил послушать его и объяснил, чем обернулось для коллектива неповиновение и как оно коснулось каждую из них. Страсти быстро потухли.

Был и другой случай: работницы отказались убирать бурьян с территории под новую теплицу – дескать, расценки низкие. Бригадиры перед ними спасовали. Пришел к «бунтовщицам» Шамсутдин эфенди, выслушал милых дам, где пошутил, где бровью сурово повел, с чем-то, якобы, согласился, но, сумев объяснить, что расценки законные, повернул дело в нужный лад. А бригадирам от него «досталось». «Вы обязаны находить общий язык с рабочими», – потребовал он, не используя неприсущие ему оскорбительный тон и ненормативную лексику.

То есть наш герой умел находить правильный подход к каждому, зная, когда проявить строгость, а когда – доброту. А еще ему было присуще умение выслушать человека и позаботиться о нем. За своих тепличниц он стоял горой, когда у тех накапливались семейно-бытовые вопросы. Шакуров стучался в любой кабинет, чтобы решить их проблемы с жильем и местом для малышей в яслях, детских садах. И ему удавалось добиваться положительных результатов.

Была в совхозе «Черновский» своеобразная практика – всех нарушителей трудовой дисциплины-мужчин отправлять в 6-е отделение на «перевоспитание». Думаю, что Ш.Шакурова она вряд ли радовала, но куда деваться?! Необходимость действовать и в этом направлении привела к разработке форм воздействия на таких нарушителей: «проработка» управляющего, увещевательные беседы, взыскания, обсуждение в профгруппе, на собрании, «Книга совести» (в нее нарушители и расхитители собственноручно вписывали просьбы поверить им), товарищеский суд, памятки-наставления – что теряет нарушитель в льготах и преимуществах, которые положены честному труженику. Можно сказать, что в теплицах для пришлых (и своих) «уклонистов» были созданы нетепличные условия. Да еще и женщины могли метким замечанием внести свою лепту в этот процесс.

В кабинете Шакурова висел лозунг: «Кто хочет работать. тот ищет средства, а кто не хочет – ищет оправдания». Выращивание овощей на закрытом грунте требовало строгого соблюдения всех технологических процедур, без каких-либо экивоков в сторону трудностей. Разнообразным был и набор подготовительных действий: подготовка грунта, заготовка навоза и тростниковых матов, получение пленки и дранки и т.д. Казалось бы – до чистоты ли тут, когда всю зиму надо завозить навоз, обращаясь даже в соседние населенные пункты. Тем не менее, чистота имела место быть. Навозные курганы отличались аккуратностью укладки и имели четкие ровные края. Каждая единица техники располагалась на именном месте, а порядок присутствовал и в мастерской отделения.

Заботился управляющий и о положительных эмоциях в своем коллективе, приучая его к красоте и упорядоченности посредством благоустройства территории. У конторы отделения были высажены плодовые деревья и кустарники. Везде порядок, чистота и …цветы. «Второго такого любителя цветов в совхозе не найдешь», – говорили о Шакурове. Цветы высаживались и у теплиц. «Они воодушевляют на работу», – считал он. Ученики местной школы с удовольствием ходили к тепличницам на экскурсии, Как вспоминала директор школы А.И. Магрова, порядок и чистота на территории бросались в глаза, а в теплицах был просто рай: здоровые, красивые овощные растения всегда вызывали восхищение.

Такого энергичного, представительного и делового руководителя трудно было не заметить и во властных структурах. Однажды ему поступило предложение перевестись в совхоз «Маяк» и занять там должность директора. Но наш герой не пожелал оставить ставший родным коллектив.

Выше мы отмечали, что управляющим он стал, имея за спиной солидный багаж знаний и опыта. Самое время «заглянуть» в этот багаж, который в условиях сельской местности начал формироваться почти с рождения.

А явился на свет мальчик Шамсутдин 10 ноября 1936 года третьим ребенком семьи колхозника Шайхутдина Абдрашитовича Шакурова и его жены Шамседжихан Хамидулловны. Произошло это в деревне Ново-Урайкино (тат. – Яңа Кызылсу) Новобуянского района Куйбышевского края, ставшего через 25 дней областью. Позже у нашего героя появятся еще два братика и сестричка, которые, как и все шесть детей Шакуровых, свяжут свою жизнь с сельским хозяйством.

Каким-то образом Шайхутдину абый, Шамседжихан апа и их четырем деткам (тогда их было столько) удалось выжить весной-летом 1944 года, когда жителей многих сельских регионов области вовсю «косила» септическая ангина. По информации, обнародованной краеведом Ш.Х. Галимовым, Новобуянский район стал своего рода эпицентром нежданного бедствия, а Ново-Урайкино называлось одним из самых проблемных населенных пунктов по заболеваемости ей. В этой деревне от эпидемии умерли 28 детей в возрасте до 16 лет, а данные о кончине взрослых – еще больше. Возможно, Шакуровым надо сказать спасибо молоку, которое на ранней стадии заболевания в определенной степени и помогало, и спасало. Ведь еще до рождения героя нашей статьи его отец имел в своем хозяйстве две головы крупного рогатого скота и одну козу.

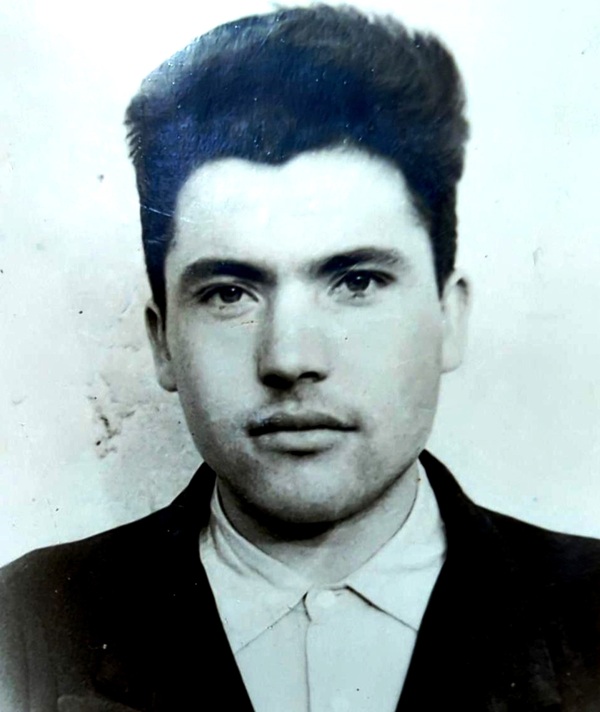

Видимо, именно в этот военно-ангинный год Шамсутдин пошел в школу. По рассказам одноклассников, он был очень старательным учеником. Начальное образование паренек получил в родной деревне, пятый класс окончил в Мулловке (тоже на татарском языке), а 6-7 классы – в Сухих Авралях, где преподавали на русском. Понятно, что в последней школе подростку было очень трудно осваивать знания из-за невладения «великим и могучим». Затем он учился в Узюковском ПТУ Ставропольского района на тракториста, после чего работал на малой родине механизатором. С 1954 по 1957 год парень провел рядовым Советской Армии, служа в одном из куйбышевских стройбатов, в котором освоил специальность строителя.

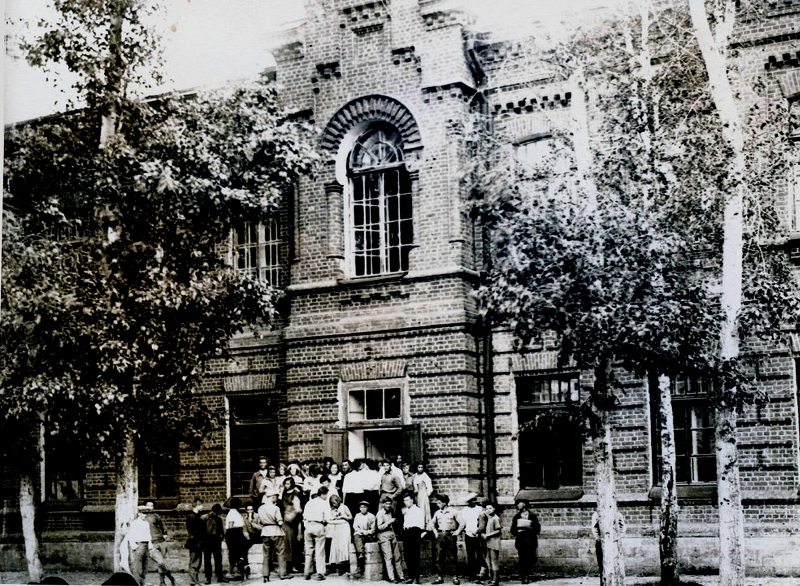

Вернувшись домой, снова сел за руль колхозного трактора и в 23 года уже имел семилетний стаж работы в хозяйстве. А после трудовой деятельности на «железном коне» в совхозе им. Максима Горького (1960-1962 гг.) поступил в Рождественский сельхозтехникум, расположенный в с. Рождествено Волжского района. Успешную учебу Шамсутдин сочетал здесь с занятиями спортом (играл в волейбол) и общественными деяниями. Учащиеся доверили ему пост председателя профсоюзного комитета техникума, и он с присущей ему основательностью взялся за дело. В то время в стране возникли проблемы с некоторыми продуктами питания, и поэтому Шакуров организовывал бесплатные обеды для «грызущих гранит аграрных наук».

Одним из первых новоурайкинцев он окончил этот техникум в начале 1967 года и, получив специальность агронома, вскоре был назначен бригадиром тракторно-животноводческой бригады колхоза им. Ленина Волжского района. Но уже ближайшим летом данное хозяйство было передано совхозу «Юбилейный» того же района, и в нем наш дипломированный выпускник через три месяца стал агрономом отделения №2.

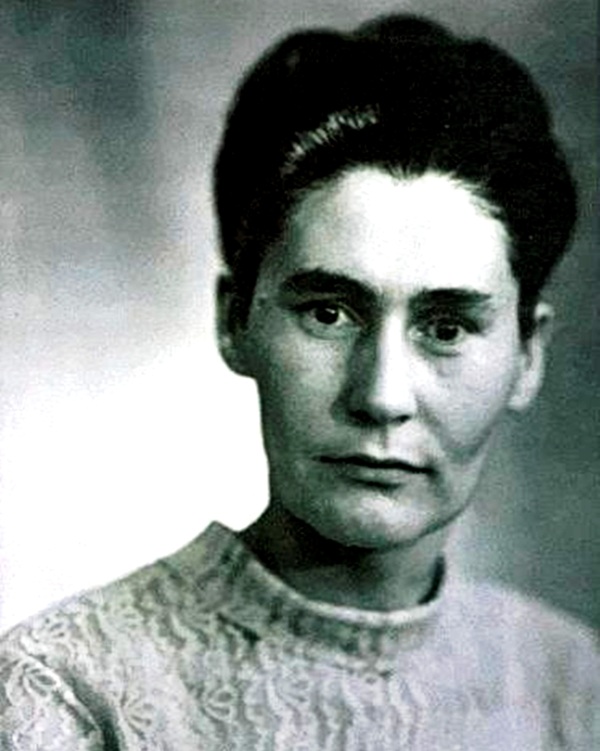

А под конец года случилось знаковое событие в его жизни. В ноябре Шамсутдин попал на свадьбу земляка в Ново-Урайкино и там впервые увидел учительницу Фанию, которая после окончания вуза преподавала физику и математику в Мулловской средней школе. Новоявленному агроному девушка приглянулась, но та не обратила на него никакого внимания. Наш герой после этого почти каждый день начал приезжать на лошади к сестре, жившей в Мулловке. Точнее, якобы, к сестре.

Однако Фания не видела его в упор, да и дел у нее было невпроворот: добавились уроки в открывшейся вечерней школе для сельской молодежи. К тому же в средней школе ее назначили старшей пионервожатой, а в колхозе выбрали секретарем комсомольской организации. Поэтому все ее дни были плотно заполнены уроками и подготовкой к ним, а также разными мероприятиями для школьников и работающей молодежи.

Тем не менее парень проявлял настойчивость, приезжая в любую погоду – хоть снег, хоть мороз.. И однажды его родная сестра организовала встречу двух молодых людей, после которой Фания через три дня дала согласие стать женой этого целеустремленного Шамсутдина. Свадьбу сыграли спустя два месяца – 24 марта 1968 года.

Далее дадим слово самой Фании ханум: «Муж уехал на работу в совхоз «Юбилейный», а я продолжала вести занятия и дела в своей школе. После окончания учебного года приехала в совхоз «Юбилейный» и потом обратилась в Волжский районный отдел народного образования по поводу трудоустройства. Дело в том, что свободной ставки в «Юбилейном» не было, зато в соседней средней школе совхоза «Черновский» требовался учитель математики. Туда я устроилась и проработала на одном месте 38 лет».

Теперь читателю становится понятно, почему Шамсутдин в июле 1968 года покинул «Юбилейный» и перешел на работу бригадиром-овощеводом отделения №4 совхоза «Черновский». Как и супруга, он надолго осел здесь, возглавив в начале 1971 года только что созданное тепличное отделение №6, о постановке дела им в котором мы уже поведали.

Совместную жизнь молодожены начали в общежитии п. Черновский, затем получили однокомнатную квартиру без удобств. Так пролетели 10 лет, которые пополнили семью двумя сыновьями – Илфатом и Ильгамом. Затем Шакуровы взялись за строительство дома по проекту героя статьи. В нем родился еще один сынок – Ильдар, так как супруги планировали иметь трех наследников.

Воспитывали они сыновей не словами, а личным примером трудолюбия на рабочем месте и в домашних условиях. Верно ведь сказано, что семья – это место, где принципы оттачиваются на наковальне повседневной жизни. Читатель уже получил представление о том, насколько эффективно трудился управляющий тепличным отделением. Об этом знали и его дети – как от земляков, так и благодаря своим наблюдениям. Ведь Шамсутдин ага нередко был вынужден привозить их на служебном мотоцикле «Восход» в теплицы, где мальчиков тепло встречали работницы: «шакурята приехали!».

А педагогическая деятельность мамы прошла на их глазах. Фания ханум (в школе она была Фаиной Сулеймановной) любила свой предмет и умела так доходчиво и интересно его преподносить, что влюбляла учеников в математику, а попутно и в себя. Впрочем, эта любовь была взаимной, позволявшей отличнику народного просвещения РСФСР находить общий язык со школьниками, понимать их и вести разговоры по душам, а при необходимости делать тактичные замечания. От учеников-последователей по профессии она получала стихи. Вот одна из строф: «Как много в жизни значит самый лучший педагог! / Вы были с нами так добры, так терпеливы. / Хотя порой Ваш голос был и строг, / Но знали мы, что это справедливо».

Шакуровы, привыкшие содержать в порядке двор и дом, неустанно этим занимались, вовлекая в посильный труд и своих деток. Их отец, вставая ежедневно в пятом часу утра, кормил скотину, убирал за ней и не забывал про физзарядку. Дел во дворе хватало и после возвращения с совхозных теплиц. Порой семья держала до семи голов КРС, овец, кур, кроликов и козу, привлекавшую внимание соседских детей. Сыновья же нарезали для коров свеклу или другие овощи в корм, поили и кормили животных, ухаживали за ними, вычищали двор. Гости обычно удивлялись: «А вы даже в сарае полы моете?»

Ильгам разводил кроликов и кур породы Брама. Их петухи, как собаки, охраняли двор Шакуровых. Кроликами занимался и Ильдар, которому еще запомнились собственные действия на клочке земли придомового участка под названием «мой сад и огород». Там росли яблоня и куст смородины. На огородной части самый младший сын сначала занимался только поливом, а с возрастом начал выбирать, что посадить в землю, и от редисок перешел к томатам, перцам и баклажанам. А Илфат вспоминает сенокосы, эксперименты с выращиванием разных растений на даче в Подлесном, высадку до 30 соток картофеля и бахчи, работу в личной теплице.

Все цвело и благоухало и в саду этой семьи. Ее глава и сыновья сажали яблони и вишни, сливы и облепиху, другие деревья и кустарники, потом ухаживая за ними, проводя обрезку и формировку. Ну и конечно вокруг дома было много цветов – главное хобби Ш.Шакурова. А внутри жилища ребята помогали маме стирать, готовить, печь хлеб и выполнять иные работы. Соседи поэтому называли порой Фанию апа мачехой.

Знаменитый религиозный философ Р.Нибур полагал, что семейную жизнь невозможно сохранить духом справедливости. Скорее она, считал американец, поддерживается духом любви, который выходит за рамки справедливости. С последними словами его мнения можно поспорить, поскольку любовь, выходящая за рамки справедливости, способна творить любимчиков и вносить ненужное напряжение в семью. Но за важность наличия духа любви в ячейке общества голосуем двумя руками.

И этот дух не только витал в семье Шакуровых, а был в ней прописан. Подтвердим это словами Фании ханум про мужа: «Каким отцом он был! Любил детей безумно, от всей души. Зимой около дома, вырастала снежная горка – сам на тракторе возил снег. На каникулах меня с ребятами доставлял в Мулловку на месяц-полтора. Когда поспевала клубника, он приезжал собирать ее, заражая своим энтузиазмом мальчишек. Если в теплое время года выпадало свободное время, то на тракторе вез нас на природу – к озерам или реке Самарке, где мы купались часами, рыбачили и варили уху, гоняли чай из шиповника – готовил сам из корней, и играли с сынками. Мы очень старались показать им г. Куйбышев – посещали цирк, военные парады, а также татарские концерты, которые он очень любил». Из заграничных поездок Шамсутдин ага привозил домочадцам подарки, а жене помимо этого любил дарить букеты полевых ромашек и маков, роз и любимых ею тюльпанов.

В его доме было принято радоваться гостям и заботиться о родных и близких людях, особенно преклонного возраста. «Пусть к нам приходят гости, а не беды», – говорили супруги Шакуровы. Летом они, как правило, принимали своих племянников, часто приезжали в любое время друзья и родственники, по два зимних месяца жили родители. А племянница Фании апа по имени Фирдаус обитала у них два года пока училась в 9-10 классах. «Когда наши бабушки и дедушки постарели, – вспоминают дети героя статьи, – они переехали к нам на постоянное жительство. Ели за одним столом, ни одного грубого слова со стороны родителей в их сторону мы никогда не слышали. Оба деда покинули этот мир у нас в доме, прожив 4-6 лет».

Шамсутдин абый не терял связь с малой родиной, стараясь помогать и всей родне, и землякам, обратившимся к нему с просьбой. Всегда помнил о родной сестре, которая рано осталась без мужа, и вместе с Илфатом и Ильгамом ездил заготавливать для нужд ее хозяйства солому и дрова на зиму. А детей преждевременно ушедших из жизни сестры и брата опекал до своих последних дней. Кроме этого, в течение пяти лет Шакуровы ухаживали за бывшей учительницей и внештатным корреспондентом районной газеты «Волжская новь» Р.А. Буровой, у которой не было детей, и она сама попросила о помощи. Все эти милосердные дела наших героев оставили отпечаток в мировоззрении их сыновей

Переняли сынки от родителей и тягу к чтению и знаниям. Дома к их услугам имелась неплохая библиотека и периодика, в том числе и на родном языке. Посещение общеобразовательной школы они совмещали с занятиями в другой школе – музыкальной. Илфат играл на аккордеоне, Ильгам – на балалайке и ложках, Ильдару же была куплена гармошка.

Старший сын окончил среднюю школу с серебряной медалью, а Ильгам и Ильдар учились на «4» и «5». Потом все трое получили высшее образование в сельхозвузе, действующем в пгт. Усть-Кинельский, причем Илфат и Ильдар стали обладателями красных дипломов, а позже защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук (первый сын) и биологических наук (третий сын).

Удивительно и то, что, проживая многие десятилетия не в татарском населенном пункте, Шакуровы не «растворились» в русскоязычной среде. Они не только общались дома на родном языке. но и отмечали мусульманские праздники и проводили обрядовые мероприятия даже тогда, когда это не приветствовалось властями. Инициатива исходила от Фании апа, которая приглашала соплеменниц на званые обеды и ненавязчиво вовлекала их в процессы соблюдения постов и исполнения намазов. Звучали в их доме и татарские песни.

И муж, и дети были приучены хозяйкой дома к блюдам татарской кухни, которые она умела отменно готовить и красиво подавать. Поэтому супруг на обед приезжал всегда домой. Жители поселка говорили, что по нему можно проверять часы. Если управляющий на мотороллере двигался к дому, значит уже 12.00. А когда видели его, едущего от дома на велосипеде, понимали, что время подходит к 14.00. Средство передвижения при этом менялось из соображений предоставления физической нагрузки организму после приема вкусной пищи.

Татарская культура нашла отражение в быту членов этой семьи: в убранстве дома, одежде и утвари. Самыми первыми среди односельчан они поставили антенну ТНВ, и начали смотреть передачи из Казани. Пятерка черновских Шакуровых всегда старалась присутствовать на сабантуях и мусульманских праздниках в родных деревнях Шамсутдина эфенди и Фании ханум – Ново-Урайкино и Мулловка. Глава семьи находил возможность договориться с начальством о предоставлении ему такой возможности.

Выйдя в 1996 голу на пенсию по инвалидности (донимало головокружение), он активизировал свою протатарскую деятельность. Благодаря его усилиям и движению людей в п. Черновский была создана мусульманская община, зарегистрированная в минюсте, и открылся молельный дом. Шамсутдин абый и сам начал совершать намаз, а также читать выученные молитвы на званых обедах единоверцев в поселке. Он помогал односельчанам при похоронах знакомых мусульман, используя для этого свои инструменты. А поскольку ближайшее к п. Черновский татарское кладбище находилось в поселке Нур, герой статьи инициировал приведение его в порядок. Было восстановлено ограждение этого места упокоения единоверцев, изготовлены и приобретены обрядовые ритуальные принадлежности, для хранения которых Ш.Шакуров вместе с А.Абзаловым соорудили из своего материала небольшой сарай.

Запомнился наш пенсионер жителям Черновского и своими делами на благо всего поселка. Он организовывал выпас скотины, а на своей улице добился, чтобы работала колонка с водой. Участвовал в работе общества инвалидов поселения Черновский, проводя различные мероприятия и поздравления ветеранов. Даже в 70 лет Шамсутдин Шайхутдинович был одним из активных членов этого общества, правой рукой председателя первички И.А. Михайлова. Последний вместе с начальником территориальной соцслужбы Р.А. Валитовой и председателем профкома ЗАО СП «Черновский» В.Я. Мельниковым пришел поздравить коллегу с юбилеем. Гости вручили и ценный подарок от директора хозяйства В.Е. Минеева.

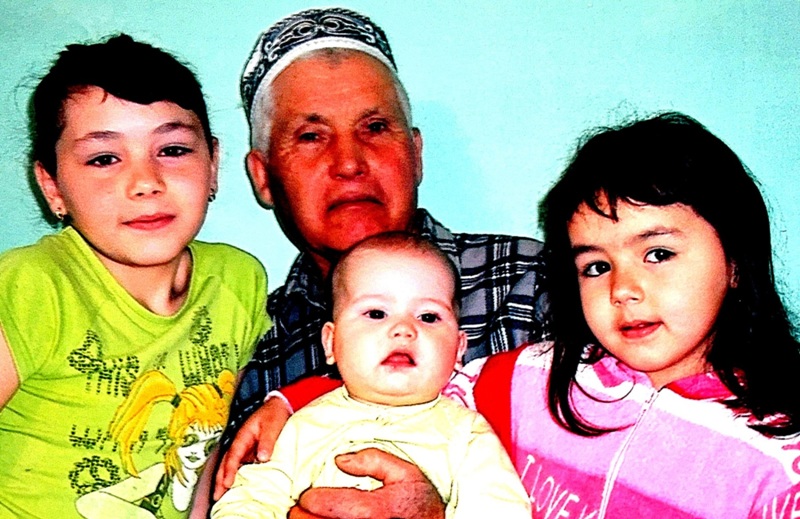

Продолжал герой этой публикации заниматься и личным подворьем, которое в поселке признавалось как «Двор образцового содержания». Он женил Илфата и Ильгама, а когда со временем появились три внучки, любил с ними нянчиться. Да и не только нянчиться! Вот что отложилось в памяти старшей внучки Камили: «Все с ним было интересно! Уже будучи немолодым, всегда играл со мной в догонялки и прятки. Относился, как ко взрослой, давая интересные задания. Например, можно было законно залезть на крышу сарая и собрать яблоки или поваляться и поиграть на сеновале. Никогда не ругал, только мог поправить. Всегда брал с собой в магазин, сажая на велосипед или мотороллер. Там мне можно было выбрать любой товар. Только абика потом нас ругала – опять скупили все на свете».

Всюду у Шамсутдина ага были знакомые дедушки и бабушки, которые приглашали его за стол, и он не отказывался от угощений. Кстати отметим, что этот гость не употреблял алкоголь и не курил, приучив и сыновей так же относиться к сей «заразе». По словам супруги, «в нем умещалось столько всего хорошего, что словами это не передать. Так, он не умел злиться и ругаться, хотя имел свою позицию и ни перед кем не склонял голову. От него веяло только положительной энергией. На вид строгий, а душа как у ребенка».

В общем, среди забот-хлопот умели в радости жить черновские Шакуровы, уделяя внимание друг другу. А, по мнению мудрых людей, такое внимание – ключ к гармонии в семье. Единственное, что расстраивало нашего героя на стыке веков, так это – развал СССР и начавшееся вскоре запустение его родного 6-го отделения. «Когда мы проезжали мимо заброшенных теплиц, на отца было тяжело смотреть, у него слезы наворачивались на глаза, – говорит сын Ильгам.– Стены, некогда полные жизни и плодородия, теперь осыпались, словно и они теряли надежду».

А затем возник еще один повод для расстройства Шакуровых – новое заболевание главы семьи. Он мужественно с ним боролся, не жалуясь на судьбу и не охая-ахая, а с улыбкой на лице, появлявшейся то от заботы близких, то от наблюдения за внучкой Алией, приехавшей из Самары.

24 октября 2008 года продолжительная болезнь довела Шамсутдина Шайхутдиновича до кончины и похорон в родном селе. Как очень светлому человеку ему довелось умереть в пятницу. Проститься с Ш.Шакуровым пришло много людей, а последнюю молитву прочитал своему хорошему знакомому Вагиз хазрат Яруллин.

До сих пор в Черновском вспоминают этого земляка как настоящего руководителя и прекрасного человека, мечтая о появлении таких людей в большом количестве. Гордятся им и сыновья, поскольку отец являл собой пример достойного гражданина своей страны и был для них надежной опорой в правильной жизни, А супруга главного персонажа статьи говорит коротко: «Спасибо Аллаху, что такой муж встретился на пути». Жалеют родные. что не все внуки увидели своего бабая (их теперь 11, а еще есть и правнучка), что не успел он отдохнуть после годов тяжелой работы и быть рядом с женой и сыновьями при поездках к морю, а также в Египет или Турцию.

Да, жизнь продолжается, но без Шамсутдина эфенди. По-прежнему заботится о своих потомках и близких Фания Сулеймановна, радуясь тому, что ее сыновья, их жены и дети соблюдают пост, владеют родным языком и интересуются татарской культурой. Глава команды внуков Камила так говорит о бабушке: «Абика – очень интересная женщина, любимая семьей, коллегами-учителями и учениками. Старается научить меня всему и до сих пор делится своим опытом».

Сыновья же, головы которых уже тронула седина, продолжают отцовскую аграрную линию. Илфат трудится в фирме по обеспечению сельхозтоваропроизводителей средствами защиты растений и проживает с семьей в п. Черновском, недалеко от мамы. Ильгам занимается поставкой семян, удобрений и средств защиты для сельского хозяйства, обитая с семьей в Самаре, но имея дачу в родном поселке. Он соответствует современному статусу многодетного отца – четыре дочки и два сына. А Ильдар, как и члены его семьи, стал жителем Подмосковья и работает в международной компании, занимаясь картофелем и побывав по производственной необходимости во многих городах России.

Всем трем потомкам Ш.Шакурова присущи аккуратность и порядочность, любовь к красоте и ответственность, перенятые от папы. Думается, что им передалось и крепкое шамсутдиновское рукопожатие. А успехами сыновья должны превосходить своих родителей. как ученики – учителей. Всякими успехами: трудовыми, общественными и, само-собой, татарско-семейными. Отметим с удовлетворением, что именно в этом направлении они и движутся.

Замечательно сказала однажды о ячейке общества Мать Тереза: «Что вы можете сделать для укрепления мира? Идите домой и любите свою семью!». Прислушаемся же к совету основательницы союза «миссионеры милосердия», действовавшего по данным 2012 года более чем в 130 странах, которая получила Нобелевскую премию мира 1979 года, а спустя 20 лет возглавила список самых уважаемых людей прошлого века согласно опросам Института Гэллапа. Любим семью, как это делают Шакуровы, и никаких гвоздей!

Старшая пионервожатая Фания в Мулловской школе, 1968 год

Рашид ШАКИРОВ.

Журнал «Самарские татары», № 1(46), 2025 года.

Просмотров: 416

Добавить комментарий