Встретившись однажды с отправившимся в 2001 году на заслуженный отдых Ахмедулловым Р.Ф., который достойно прошел солидную школу общественного и хозяйственного руководства в регионе, председатель исполкома Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии (УОТНКА) профессор Курчаков А.Г. предложил новоявленному пенсионеру вернуться на ниву общественной деятельности и сосредоточиться в качестве его заместителя на вопросах развития татарской культуры и образования на симбирской земле. Насколько многословным или лаконичным было то предложение ректора местного института переподготовки кадров агробизнеса – не столь важно. Главное – в нем содержалась ключевая, неотбиваемая сознательным человеком фраза: «Пришло время служить нации». Так в начале 2002 года Рифгат Фазуллович стал заместителем Курчакова в УОТНКА. С тех пор прошло более двух десятилетий, в ходе которых сменился уже не один руководитель автономии, но уроженец Куйбышевской области Рифгат абый по-прежнему вершит дела в УОТНКА – и в прежней, и в новой должности.

Его опыт предыдущей работы в районных и областных органах власти и управления, многопрофильная образованность, отмеченная тремя «поплавками» на костюме, и личные качества, среди которых знавшие тогда героя статьи люди выделяли требовательность и принципиальность в решении вопросов, честность и полное погружение в дело, а также внимание к людям и простоту в общении, – все это было задействовано на полную катушку в «автономных» действах.

Р. Ахмедуллов внес организующее начало во многие процессы. Он принимал участие в создании советов татарской национально-культурной автономии в 14 районах области, в открытии школ с татарским этнокультурным компонентом в Димитровграде (2004) и Ульяновске (2006), в обеспечении увеличения количества учебных заведений, в которых изучается татарский язык. По данным 2005 года, это делалось в 91 школе, а в 148 школах велись факультативы, что в итоге позволяло охватить обучением около девяти тысяч детей. Учителей для преподавания татарского языка в старших классах готовил Ульяновский государственный педагогический университет, а для начальных классов – Сенгилеевское педучилище и педколледж № 1.

Спустя десять лет Рифгат эфенди отмечал в прессе: «Наша автономия добилась, что в Ульяновске почти во всех школах есть или кружок, или факультатив, где ребенок может изучить язык. Татарских школьников в области 13,5 тыс., 6 тыс. из них изучают родной язык». Традиционными стали районные, городские и областные олимпиады по татарскому языку и литературе. Не случайно Бюро исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ) в октябре 2008 года одобрило деятельность автономии по сотрудничеству с властными структурами в организации изучения родного языка, а наш герой удостоился благодарности Министерства образования Ульяновской области за оказание содействия в организации и проведении I областного конкурса «Учитель родного языка-2010».

По инициативе Рифгата Фазулловича в районах региона стали проходить «Дни татарского языка и культуры» с привлечением артистов ульяновского Центра татарской культуры, местных и татарстанских поэтов и писателей. На многих из этих мероприятий, которых только за первое десятилетие деятельности Ахмедуллова в автономии состоялось более 50, он и бывал, и выступал, и награждал активистов. При его энергичном участии в 2008 году в помещение бывшего кинотеатра «Октябрь» переехал Центр татарской культуры, а рядом со зданием за счет пожертвований татарского населения установили памятник выдающемуся поэту средневековья Кул Гали.

Двумя годами позже Центр в этом отремонтированном офисе встретил свое 15-летие. «К нам пришли новые молодые кадры, – говорил в те дни Рифгат эфенди, – которые вселяют надежду, что дело нашего Центра будет жить и развиваться. В настоящее время мы усиливаем внимание к молодежи. Недавно совместно с «Яңа дулкын» провели конкурс «Татарская красавица». Готовимся к конкурсу «Татарский юноша». В новом формате в этом году впервые провели «Каз өмәсе – Каз базары» («Гусиное перо»). Центр активно участвует в мероприятиях, проводимых в Казани, в конкурсах татарской песни, во всех федеральных Сабантуях. Практически с каждого мероприятия возвращаемся с дипломами, благодарностями. А главное, наш Центр в татарском мире знают. Мы этим гордимся». Добавим, что позднее на втором этаже данного Центра развернулись экспозиции Музея истории татар Ульяновской области.

Как член исполкома автономии Ахмедуллов Р.Ф. курировал также работу ряда организаций: женской «Ак калфак», молодежной «Яңа дулкын», просветительской «Туган тел», федерации национальной борьбы «Курэш», татарской газеты «Өмет» и пр. Некоторые из них со временем сошли со сцены, а другие развиваются и набирают ход. Ликвидирован был и созданный заместителем председателя исполкома автономии совместно с двумя коллегами ульяновский областной благотворительный общественный фонд «Якташ», просуществовавший более двух лет.

Активисты УОТНКА и герой статьи, в частности, многое сделали для того, чтобы расцвело «сабантуйное» движение. Как высказался тогдашний губернатор С.Морозов, «проведение Сабантуев стало для нас доброй традицией. К примеру, только в 2009 году мы отметили его 32 раза». Следует здесь упомянуть и три федеральных Сабантуя, «отшумевших» в Димитровграде (2003), Ульяновске (2009, 2022), а также всероссийский сельский Сабантуй в Старой Кулатке (2016), которые также потребовали больших усилий от членов исполкома автономии.

Выступая осенью 2017 года на «круглом столе» в Казани Р.Ахмедуллов рассказал о деятельности своей организации по сохранению языка и истории татарского народа. «Мы начали с того, – поведал он собравшимся, – что в рамках увековечения памяти великих земляков открыли мемориальную доску в честь столетнего юбилея поэта С.Урайского, на мероприятие были приглашены представители Союза писателей РТ. Затем увековечили память о гармонисте-виртуозе Ф.Туишеве, открыв мемориальную доску. На это торжественное событие пригласили представителей Министерства культуры РТ, устроили грандиозный праздник. С участием артистов из театра Г.Камала открыли мемориальную доску в память о народном артисте СССР и РСФСР Г.Шамукове. Всего установлено более 10 мемориальных досок. На народные деньги поставили бюст З.Кадыри и др. Провели масштабные мероприятия в честь основателя татарского театра Б.Тарханова, выступавшего и на казанской сцене. В Ульяновске в его честь названа улица и установлена мемориальная доска. Новые улицы Ульяновска были также названы именами Г.Шамукова, З.Кадыри и Г.Тукая».

К чести татарских ульяновцев, свои усилия в области монументальной пропаганды они на этом не «закруглили». Назовем установленные бюсты поэтов Г.Тукая и Х.Такташа, полного кавалера ордена Славы А.Бильданова, Героя России полковника Р.Хабибуллина. Появились и новые памятные доски – в честь подвижников татарской культурной жизни наших дней: Г.Насырова, Р.Ахметжановой, А.Курчакова. Когда в конце 2019 года в р.п. Чердаклы состоялось торжественное открытие мемориальной доски Д.Шарипову и В.Кузьмину, то Рифгат ага поделился с собравшимися своими воспоминаниями об этих людях.

Он всегда охотно давал интервью местным журналистам, интересовавшимся делами автономии и историей татарского народа, участвовал в мероприятиях областного госархива и Дворца книги, выступал на «круглых столах» по теме: «Традиции миротворчества в православии и исламе», разных конференциях, совещаниях и т.д., озвучивая свои предложения и идеи, некоторые из которых принимались коллегами к действию. То есть можно сказать, что герой статьи в автономии не только заместитель председателя, но и «замеситель» разных дел, которые вызывают одобрение общества.

В качестве подтверждения этого постулата приведем три примера. Так, в 2014 году решением Совета федеральной национальной культурной автономии татар УОТНКА была признана лучшей в России. А в 2017 году распоряжением губернатора области она награждена медалью «Дружбы народов». Тогда же Р.Ахмедуллову. как представителю руководства автономии, вручили сертификат признательности ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» с такой формулировкой – за многолетнее плодотворное сотрудничество, просветительскую работу и укрепление межнациональных отношений в регионе.

Высокой награды удостоили и нашего героя. В 2009 году ему присвоили звание «Почетный гражданин Ульяновской области» с занесением имени в региональную Золотую книгу Почета. Новые фамилии в нее заносятся ежегодно, но и по сей день Рифгат Фазуллович закрывает список соплеменников. Уже 13 лет не появляются на страницах этой славной Книги, хранящейся в областном краеведческом музее имени И.Гончарова, фотографии татар и тексты о них. Почему-то не растут новые почетные граждане среди них.

А как дорос до этого звания Рифгат эфенди? Судя по персональной странице Книги, во внимание была принята вся его трудовая деятельность, а не только общественно значимые национальный энтузиазм и интернациональное миролюбие пенсионера. Поэтому покажем весь жизненный путь нашего героя, прошедшего, как написал Н.Романов в статье от 2011 года о нем «Высокая, почетная ступень», вроде бы не самые большие и значительные дороги. Но, по мнению этого автора, каждый шаг Р.Ахмедуллова, каждый отрезок жизненного пути знаменовался особыми качествами – любовью к людям и к делам, которые он выбирал и которые ему поручали.

Начался же сей путь 9 октября 1941 года в деревне Абдуллово (тат. – Урта Кандал) Чердаклинского района Куйбышевской области (ныне – Ульяновской области). Отец мальчика Фазулла Ахмадуллович, работавший помощником комбайнера в местном колхозе «Индустрой», с августа уже был в рядах Красной Армии и о рождении сына узнал только из писем своей жены Афтабруй. Сам он тоже старался раз в месяц отправлять весточку домой, несмотря на участие в тяжелых боях под Москвой, Ржевом и ранение, отправившее его в госпиталь. Но с начала 1943 года письма в Абдуллово, которое отошло в состав созданной в январе Ульяновской области, поступать перестали. Как выяснилось позже, рядовой 838-го отдельного саперного батальона Ахмедуллов попал в плен и до конца войны познавал «прелести» пребывания в пересыльных и концентрационных лагерях на территории Белоруссии и Польши, Германии и Франции.

А на его малой родине жена и сын боролись с трудностями полуголодного существования военного времени. Спасали их огород и корова, которая помимо своего основного назначения использовалась и как тягловое животное. В теплое время года выручал и соседний лес: то весенними съедобными травами, поедаемыми дошкольником Рифгатом и его приятелями в большом количестве, то летними ягодами, дикими яблоками и орехами. Ходили мальчуганы и на полевой стан, где для работников варилась гороховая каша на воде. Преодолевшую по жаре солидное расстояние детвору встречали приветливо и угощали варевом.

Учиться наш герой начал в семилетней школе родной деревни, но заканчивал первый класс в г. Петрозаводске. Второй и третий год обучения он провел в поселке городского типа Чупа Карело-Финской ССР, расположенном на берегу Кандалакшского залива Белого моря. Еще в конце 20-х годов Чупа стала местом ссылки и заключения. Потом она имела отношение к Белбалтлагу, а в послевоенное время из-за лагерного пункта «Белречлага» центральная часть поселка получила прозвище «Зона». Сюда и был сослан осенью 1946 года освобожденный американцами отец Рифгата, к которому после получения разрешения приехала его семья.

В 1952 году все трое Ахмедулловых покинули Карелию, и в четвертом классе подросток учился в поселке Торфболото Мелекесского района (ныне поселок включен в границы города Димитровграда). Следующие два класса он провел в школе пгт. Мулловка этого же района, а 7-11 классы посещал в Малокандалинской средней школе-интернате. Здесь Рифгат стал комсомольцем, комсоргом класса. членом школьного комитета ВЛКСМ. Несмотря на обучение в шести учебных заведениях он сохранил в себе тягу к знаниям, а любовь к книгам сделала его читателем не только школьных, но и абдулловской, и малокандалинской сельских библиотек.

В летние периоды школьник находился в родном селе и помогал колхозникам. Сначала на лошади Байтал возил сено и солому на ферму, а зерно от комбайнеров – на ток. Потом стал копнильщиком на комбайне, который в очках, защищавших от туч пыли, разравнивал обмолоченную солому в копнителе.

Имея на руках аттестат о среднем образовании с отличными и хорошими отметками, Рифгат отправился в Ульяновск и поступил на физико-математический факультет педагогического института. В стенах вуза неравнодушный к физике студент заинтересовался еще и астрономией и на старших курсах стал учебным мастером в кабинете этой дисциплины. Он был активен и в общественной жизни, занимаясь идеологической работой как член факультетского комсомольского бюро.

После получения в 1963 году диплома учителя физики, астрономии и электротехники герой статьи был призван в ряды Советской Армии, где получил первую свою награду – медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Профессиональную трудовую деятельность он начал на родной чердаклинской земле – в десятилетке села Станция Бряндино. Там же учителя физики и астрономии назначили заместителем директора по производственному обучению и воспитательной работе. Возглавив в школе организацию военно-спортивной игры «Зарница», он добивался со своими подопечными призовых мест на районных соревнованиях и участия в областных финалах. Вскоре молодого специалиста избрали в школе секретарем парторганизации, а в селе – заместителем председателя сельсовета.

Заметили его и в масштабах района, выдвинув на освобожденную комсомольскую работу. Так в 1969 году Рифгат стал вторым секретарем Чердаклинского райкома ВЛКСМ, отвечающим за идеологические вопросы. Это направление деятельности было ему знакомо еще со студенческих лет, и поэтому периода вхождения в должность у Ахмедуллова по сути не было. С присущей ему старательностью и серьезностью он взялся за дело и… через год был избран первым секретарем этого райкома комсомола. Подход к работе у молодежного вожака от этого не изменился, от быстрого роста он, как сейчас говорят. «звездочку» не поймал. На высоком уровне в комсомольских организациях проходили Ленинские зачеты, запоминались программы туристических слетов и дни, проведенные в лагерях труда и отдыха. Не на бумаге создавались комсомольско-молодежные фермы и звенья, бригады и автоэкипажи. Вполне обоснованно вскоре Р.Ахмедуллова наградили значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Новому первому секретарю РК КПСС Шарипову Д.И. импонировала деловитость и активность Рифгата. Присмотревшись к нему, руководитель района предложил нашему герою в 1972 году перейти на партийную работу в качестве заведующего отделом оргпартработы Чердаклинского райкома партии. Этой живой, беспокойной деятельности с первичными организациями, их секретарями и активом Рифгатом Фазулловичем были отданы шесть лет и все умения-старания.

Но он быстро понял, что новая должность требует не только мобильности и четкости, но и серьезной сельскохозяйственной подготовки. На багаже лишь бытовых сведений о сельском труде строить отношения с тружениками было неэффективно, и Рифгат эфенди отправился за вторым высшим образованием, став заочником экономического факультета Ульяновского СХИ. В 1976 году он получил медаль «За трудовую доблесть», а год спустя – диплом экономиста-организатора сельскохозяйственного производства.

Вскоре Д.Шарипов сообщил заворгу, что рекомендовал его для работы в областной комитет партии. И, действительно, в 1978 году Ахмедуллова утвердили инструктором отдела организационно-партийной работы Ульяновского обкома КПСС. Работники этого отдела, как правило, являлись первыми кандидатами на выдвижение по партийной или хозяйственной линии. В случае с Рифгатом Фазулловичем это сработало незамедлительно. В декабре того же года он прибыл в пгт. Тереньгу готовить районную отчетно-выборную партийную конференцию, на которой героя статьи избрали вторым секретарем Тереньгульского райкома КПСС.

На названном посту Роман Федорович (так его здесь величали) в течение шести лет курировал вопросы промышленности, транспорта, связи, строительства, торговли и коммунального хозяйства. Он считает этот период самым плодотворным в своей трудовой деятельности, а большой удачей – возможность поработать в команде первого секретаря райкома партии Першенкова Б.В. – умелого и работящего руководителя, нацеленного на всемерное развитие района. который он возглавил за пять месяцев до появления в нем нашего героя.

В начале 80-х Тереньгульский район начал напоминать огромную строительную площадку. Глобальные вопросы осуществления этих перемен рашал в областных структурах Першенков, а Ахмедуллов занимался их реализацией на местах. Вскоре Рифгата ага за глаза, а иногда и открыто стали называть районным прорабом. К 16-17 часам он возвращался в кабинет с возводимых объектов и принимал звонки с мест, записывая информацию на карточках из плотной бумаги. Один объект – одна карточка, а на ней не только фиксировались сведения, но и появлялось задание себе. И только доложив ситуацию по завершающемуся дню Первому, наш герой поздно вечером уходил домой.

После исполнения «задания себе» и решения нужного вопроса карточка выбрасывалась, а «нерешенные» карточки Ахмедуллов клал в карман и отправлялся на объекты. И опять возвращался поздно, часто охрипший, хотя он слыл спокойным человеком. В эти годы в районе развернулось строительство объектов социальной инфраструктуры, жилья и автомобильных дорог, были возведены фермы и кормоцеха, свинокомплексы и завод мясокостной муки.

Спустя 20 лет Рифгат абый вспоминал: «При моем непосредственном участии строился Дом культуры в Тереньге, здание Михайловской средней школы от котлована до первого звонка возводили вместе с Конгро А.Э. – директором школы. Такую махину как завод мясокостной муки за год сумели построить. Жилья в районе вводилось много каждый год. А сколько труда было вложено в строительство Красноборского свинокомплекса. Ведь всем районом его пускали в эксплуатацию, методом народной стройки. Впрочем, это практиковалось почти на всех социально значимых объектах: РДК, райбольнице, школах. За несколько лет удалось почти все центральные усадьбы совхозов соединить с райцентром асфальтированными дорогами».

22 декабря 1983 года районная газета «Знамя Ленина» писала: «За три неполных года построено 40 км дорог с твердым покрытием, из них 25,6 – асфальтированных. Это больше, чем было сделано за все годы 10 пятилетки. Дорожное строительство стало всеобщим делом. По решению Совета народных депутатов ежегодно проводятся месячники дорожного строительства. На их период трудовым коллективам совхозов, промышленных и транспортных предприятий доводятся задания и организуется контроль их выполнения».

При возведении дорог широко использовались местные ресурсы. Так, ежегодно добывалось до 10 тыс кубометров щебня в притрассовых карьерах. Транспорта во время этого строительного бума не хватало, и заведующие гаражами, несмотря на задания по вывозу щебня, норовили утаить несколько машин для нужд своих предприятий. Но в карьере стоял с блокнотом Ахмедуллов и фиксировал номера всех грузовиков. Тем самым он быстро пресек практику завгаров.

А бывшему управляющему отделением совхоза «Красноборский» А.Мельникову Роман Федорович запомнился умением работать, не считаясь со временем, и четко выполнять обещания. Вот что он написал по этому поводу в конце 2001 года в газете «Тереньгульские вести»: «В одну из уборок Ахмедуллов был закреплен за нашим хозяйством и почти каждый день приезжал на полевой стан рано утром, когда на нем еще никого не было. Чтобы не ударить в грязь лицом, мне приходилось добираться до стана окольными путями, делая вид, что я уже с поля еду. Не раз получал от него разносы, но не обижался, потому что знал – за дело. В ту уборку приходилось обращаться к нему за помощью в приобретении запасных частей и деталей. И он никогда не подводил. Если сам не привезет, то с «летучкой» обязательно пришлет».

При желании можно даже послушать тереньгульский голос нашего героя, увековеченный в 1983 году на пластинке «ШАГИ ПЯТИЛЕТКИ». Выпуск 2: Продовольственная программа: пути реализации. Вместе с 17 выступлениями представителей Госплана и министерств СССР, региональных управлений сельского хозяйства, академика и механизатора со звездой Героя Социалистического Труда, а также председателей колхозов записана и речь Рифгата Фазулловича. Одним словом, «районному прорабу» пригодились и педагогика с экономикой, и опыт оргработы, и знания, получаемые тогда в Саратовской высшей партийной школе, которую он окончил в 1985 году.

А в декабре предшествовавшего года Ахмедуллова перевели в Ульяновск – секретарем обкома профсоюза работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который через пару лет стал называться обкомом профсоюза работников агропромышленного комплекса. На этом посту он трудился до 1992 года. Подопечными Рифгата эфенди являлись более 800 отраслевых комитетов, свыше 100 профсоюзных клубов и библиотек, 11 пионерских лагерей. И надо было не просто везде побывать, а вникнуть в то, чем живут люди, как защищены их социально-трудовые права.

Осенью 1990 года нашему герою довелось быть делегатом II досрочного съезда профсоюза работников агропромышленного комплекса СССР, который принял постановление о прекращении полномочий ЦК профсоюза и образовании Федерации профессиональных союзов агропромышленного комплекса страны. Тот год памятен Рифгату абый и вручением ему медали «Ветеран труда».

Завершал официальную трудовую деятельность куйбышевский ульяновец в должности заместителя генерального директора. акционерного общества «Симбирск-спирт», которое объединяло на территории Ульяновской области семь заводов по производству спирта и вино-водочной продукции. Судя по публикациям о нашем герое, он занимался в АО реализацией готовой продукции. Некоторые авторы называли его директором торгового дома ликероводочного завода, расположенного в столице региона. Поначалу дела шли неплохо, поскольку выстроенная Ахмедулловым Р.Ф. система сбыта напитков позволяла предприятию работать бесперебойно.

Привыкший к общественно-политической деятельности зам гендиректора и и в АО не отставил ее. Вместе с четырьмя лицами он выступил в сентябре 1995 года учредителем Ульяновского регионального отделения политической партии «Аграрная партия России».

А потом начались сложности «лихих» 90-х годов. В декабре 1995-го и следующем январе объединение практически не работало – число покупателей упало, экономические связи оборвались. Бизнесменам стало выгоднее завозить заграничный алкоголь и более дешевую продукцию других российских областей. Получался парадокс: с одной стороны изделия «Симбирск-спирта» удостаивались престижных наград на 3-м Всероссийском конкурсе водок (1999), 6-й Международной выставке «Санкт-Петербургская» (1999), Международной выставке «Прод-экспо-2000», на 5-м Всероссийском научно-практическом форуме «Россия единая» (2000), С другой же – продолжался спад производства, увеличивавший сумму долгов в государственную казну.

В этой ситуации команда нового губернатора летом 2001 года сместила гендиректора ОАО «Симбирск-спирт», а осенью инициировала раздел акционерного общества на два самостоятельных – ОАО «Симбирск-спиртпром» и ОАО «Ульяновск-спирт». Однако, прокуратура области вскоре возбудила уголовное дело по объединению «Симбирск-спирт». Его раздел был расценен как афера, имевшая целью увод активов и преднамеренное банкротство.

Удалось ли облпрокуратуре повернуть вспять процесс «прихватизации» ульяновского ликероводочного производства – это не предмет исследования данной публикации. Мы обозначили ситуацию лишь для того, чтобы представить душевное состояние Ахмедуллова, покинувшего свой пост, видимо. вместе с генеральным директором.

Настроение его тогда было, думается, далеко не безоблачным. И, тем не менее, он не отмахнулся от предложения Курчакова, приведенного в преамбуле, включившись на всю мощь в новое для себя дело возрождения татарской культуры. Прочитав начало сей статьи, читатели могли получить представление о причастности Рифгата Фазулловича к действиям областной национально-культурной автономии в качестве заместителя председателя ее исполкома. Но к этому надо добавить еще одно направление деятельности нашего героя, которым он начал заниматься с 2016 года.

Именно тогда его избрали председателем объединения татарских краеведов Ульяновской области, созданного на базе УОТНКА. Перед активистами была поставлена задача – увековечить историю каждого из 67 татарских сел региона. Работа эта велась и ранее, но с созданием объединения ей придали организующий импульс и значимость. Пример подал новоявленный краеведческий председатель. «Засучив рукава, – вспоминал он, – начал работать над историей своей родной деревни Абдуллово».

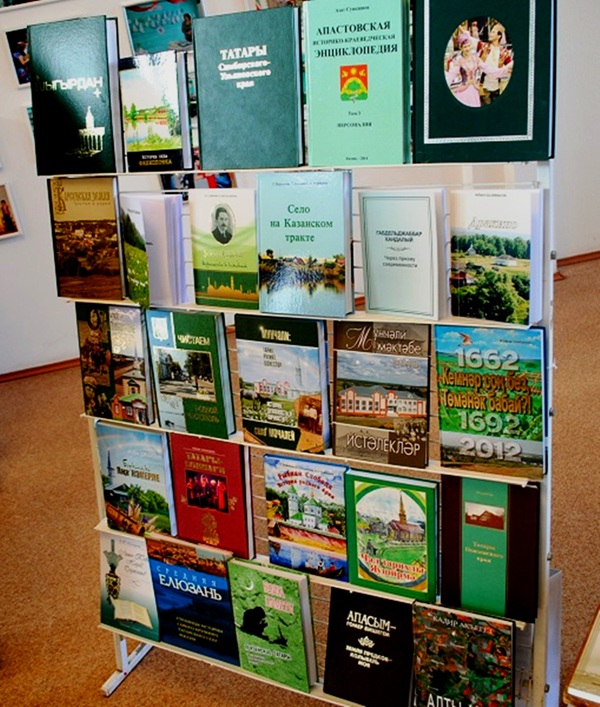

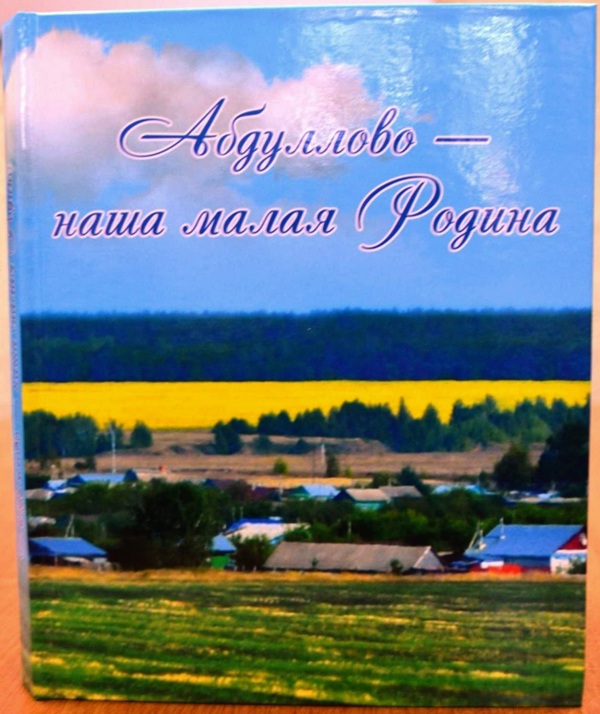

Рифгат Фазуллович стал редактором-составителем книг «Татары Симбирского-Ульяновского края» (2016, переиздана в 2021 г.), «Абдуллово – наша малая Родина» (2018), «Ертуганово – земля родная» (2020). По поводу первой из них он в журнале «Туган җир» написал следующее: «Большим достижением и гордостью в нашей краеведческой работе стало издание энциклопедии «Татары Симбирского-Ульяновского края». Она признана лучшим краеведческим изданием Ульяновской области в 2017 году, в областном конкурсе «Симбирская книга»».

А вот слова о книгах про Абдуллово и Ертуганово: «В обоих селах мы собрали актив, ветеранов, интеллигенцию. Побеседовали на эту тему. Прямо скажу: интерес к проблеме был огромен. Люди как будто ждали такой встречи. Очень многие сельчане предоставили нам воспоминания, фотографии, документы, трудовые книжки, удостоверения орденов и медалей, другие данные. В Ертуганово это сделали представители более 60 семей. …Таких людей, надеющихся, что будет написана книга об их селе, немало, они ждут от нас организующего начала».

Издав названные краеведческие труды, Р.Ахмедуллов организовал и их «промоушн». Так, на его малой родине в «День села», а еще в модельной библиотеке №17 «Содружество» областного центра в рамках традиционной «Недели краеведческой книги» состоялись презентации книги «Абдуллово – наша малая Родина». На этом мероприятии было сказано, что при поддержке УОТНКА увидели свет книги о селах Дракино, Филлиповка, Татарский Сайман, Елховое озеро, Аллагулово и других. Сочинение про Абдуллово вместе с исследованием истории села Ертуганово Рифгат ага передал в научно-справочную библиотеку Государственного архива новейшей истории Ульяновской области. В январе 2022 года упомянутая библиотека «Содружество» приняла и презентацию нового издания энциклопедии «Татары Симбирского-Ульяновского края», давшую старт акции «Татарской книге – 300 лет». В соответствии с ней на протяжении минувшего года сотрудники библиотеки знакомили горожан с культурой и традициями татарского народа.

По последним данным, активистами краеведческих структур и учеными области выпущено более 40 книг по истории татар региона и истории 23 татарских сел (встречаются и другие числа – 30-и сел, более 40 сел). В настоящее время подготовлены к изданию книги об истории еще пяти таких селений и идет работа по сбору материалов о девяти населенных пунктах, где живут соплеменники. Книги издаются на средства спонсоров, грантов Республики Татарстан и Правительства Ульяновской области, а также личные средства авторов. В связи с этим хочется поддержать предложение нашего героя по поводу желательного появления среди грантодателей и Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Татарстана, которое он высказал шесть лет тому назад в Казани.

А в Ульяновске Рифгат эфенди со второй половины минувшего десятилетия стал одним из организаторов и ведущим ежегодной областной конференции татарских краеведов с участием продвигателей этого дела в лице ученых, активистов «краелюбия» из городов и татарских сел, а также учителей и работников культуры из муниципалитетов, руководителей сельских и школьных музеев, представителей органов власти, религиозных организаций и средств массовой информации, работников областного краеведческого музея, государственного архива и государственного архива новейшей истории, а также НИИ «Институт истории и культуры Ульяновской области им. Н.М. Карамзина».

Кроме того, регулярно приглашаются коллеги из сопредельных регионов. Их растущий интерес к этому мероприятию привел к тому. что вскоре конференция сменила название на «межрегиональный форум». Так, в феврале текущего года на базе Центра татарской культуры Ульяновской области состоялся V Поволжский межрегиональный форум татарских краеведов, собравший 110 человек, которые представляли хозяев мероприятия и гостей из Татарстана, Чувашии, Мордовии, Кемеровской, Пензенской и Самарской областей.

На каждой конференции (форуме) Р.Ахмедуллов информировал собравшихся об основных итогах деятельности областного объединения и достижениях местных краеведов в деле изучения истории и культуры татар Симбирско-Ульяновского региона. Наряду с подготовкой и изданием книг краеведы и активисты автономии проводили межрегиональные научно-практические конференции, посвященные жизни и творчеству Г.Кандалыя, изучению духовного наследия меценатов Акчуриных и др. По настоянию краеведов портреты народного артиста СССР Г.Шамукова и великого поэта Г.Кандалыя занесены в «Портретную галерею знаменитых уроженцев Симбирской губернии».

Вот так служит нации герой этой статьи. Несмотря на свой «аксакальский» возраст он не просто в строю, а ведет активную работу по сплочению и объединению краеведов области, сотрудничает с коллегами из других субъектов РФ. Говорят, что большое видится на расстоянии. Поэтому приведем мнение об Ахмедуллове известного самарского краеведа-историка, одного из руководителей СОТНКА и автора многих книг о татарах Галимова Ш.Х.: «То, что Рифгат Фазуллович в прошлом был партийным чиновником, функционером (оба слова с положительным смыслом), оказалось очень полезным в общественной деятельности. У него всегда и во всем чувствуется порядок, по всей видимости, это от умения работать по плану. Тем более, что поле дел и забот у них, по сравнению с нами, побольше – как по численности татарского населения и сел, так и по массе мероприятий. Его умение организовать работу видно по тому, как он проводит форумы. Чувствуется, все оргвопросы решены заранее, каждый знает, что делать и так далее. Поэтому такие мероприятия у них проходят на высоком уровне и с максимальной пользой. Мне кажется, в издании каждой книги он участвует самым активным образом. Например, часто привлекает меня, поскольку немало документов по левобережью Ульяновской области хранится в нашем госархиве. Я по мере сил, возможностей и времени помогаю коллеге. И еще он человек высокой культуры общения, всегда спокойный и рассудительный».

Удивительно то, что при всем при этом Рифгат абый находит время и силы для действий и вне «татарского поля». В 2007 году он фигурировал в списке доверенных лиц «Аграрной партии России», а по сей день входит в состав областного Совета ветеранов войны и труда, причем является членом бюро Совета. Как представителя ветеранской организации его можно встретить на разных мероприятиях в центре и районах региона.

Такая разносторонняя общественная деятельность ветерана труда по заслугам отмечена разными органами: Благодарственным письмом Законодательного Собрания Ульяновской области (2006), Благодарственным письмом губернатора области (2008), знаком «В память о праздничном параде в Ульяновской области в день 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». А в 2011 году ему вручили высшую награду Всемирного конгресса татар – медаль «За большие заслуги перед татарским народом». Четырьмя годами ранее Рифгат Фазуллович был делегатом IVсъезда ВКТ. Отметим и то, что в Государственном архиве новейшей истории Ульяновской области на хранении находится личный фонд нашего героя, в котором собраны документы о его жизни и трудовой деятельности. А к своему 80-летию он получил награду от Председателя духовного Управления мусульман Ульяновской области – медаль «Аль-Ислах» («Искренность») III степени, которую Ахмедуллову вручили за многолетнюю и многогранную деятельность по распространению и сохранению традиционного Ислама в регионе.

О его досуговых интересах пресса умалчивает. Известно лишь о стремлении прошлого века проводить выходные дни на малой родине, где до конца столетия жил отец Ахмедуллова, реабилитированный со временем, а также о посещении Рифгатом абый десятка иностранных государств и многих регионов России. Женился он на односельчанке, которая после окончания химико-биологического факультета Ульяновского пединститута была направлена в школу Новомалыклинского района. Став супругой партийного работника, Светлана Файзрахмановна Нуруллова (в девичестве), обучала школьников Чердаклинского и Тереньгулького районов, а потом трудилась в столице области – учителем и методистом Ленинского районо по национальному образованию. В семье Рифгата эфенди и Светланы ханум вырос сын Ильяс, подаривший родителям внучку.

В ноябре прошлого года Ульяновская татарская национально-культурная автономия отпраздновала свое 25-летие. На заданный в ходе юбилейного вечера журналистом вопрос о том, как поживает автономия, Рифгат Фазуллович ответил лаконично: «Мы живем комфортно, развиваем свою культуру». Можно было бы добавить: «Продолжаю служить нации», но он поскромничал, видимо. Ну. ничего, к этой теме можно вернуться через три-четыре года, когда начнется череда юбилеев гражданина и «автономщика». И хоть вступления к некоторым книгам ему приходилось дописывать в госпитале, свою путеводную звезду давний любитель астрономии терять из виду не намерен.

На «Дне татарского языка и культуры» в Вешкаймском районе, 2019 год

Рашид ШАКИРОВ.

Журнал «Самарские татары», № 2(39), 2023 года.

Просмотров: 696